味噌のきほん

“おふくろの味”の代表格ともいえる、みそ汁。その味を決めるのが「味噌」です。かつては各家庭で仕込んだ自家製味噌が主流だったこともあり、日々の食卓に並ぶみそ汁の慣れ親しんだ味噌の味が、懐かしい味として脳裏に刻まれているのかもしれません。

味噌はシンプルな原料が、発酵を通して豊かな味わいへと変化したもの。また、体内で合成されない9種の必須アミノ酸を含む大豆たんぱく質が分解され、発酵することで吸収率が高く、栄養価も上がります。

味噌のはじまり

味噌は中国で生まれた、食材を塩で漬けて発酵させた「醤(ひしお)」や、大豆や雑穀と塩を合わせて発酵させた「豉(くき)」が起源だとされています。日本には朝鮮半島を経て伝わり、各地域で独自に発展しました。701年に完成した法典「大宝律令(たいほうりつりょう)」に、「未醤(みしょう)」という言葉で初めて登場。これが「みしょ」「みそ」と変化していったといわれています。

平安時代の日本の文献「延喜式(えんぎしき)」によると、当時は貴族の給与や贈答品として使われていたとあります。鎌倉時代には中国からの僧の影響ですり鉢が広まったことから、みそ汁が誕生したと考えられます。また、禅宗の質素倹約の食事である「一汁一菜」の形態は鎌倉武士にも食され、それまでの湯をかけた飯「湯漬け」から「汁かけ飯」へと進化し、定着しました。室町時代には大豆の生産量が増え、さらに諸国大名の滋養食として各地で発展し、農民にも庶民にも味噌が浸透。自家醸造も始まり、みそ汁以外の料理が生み出されたのもこの頃といえます。

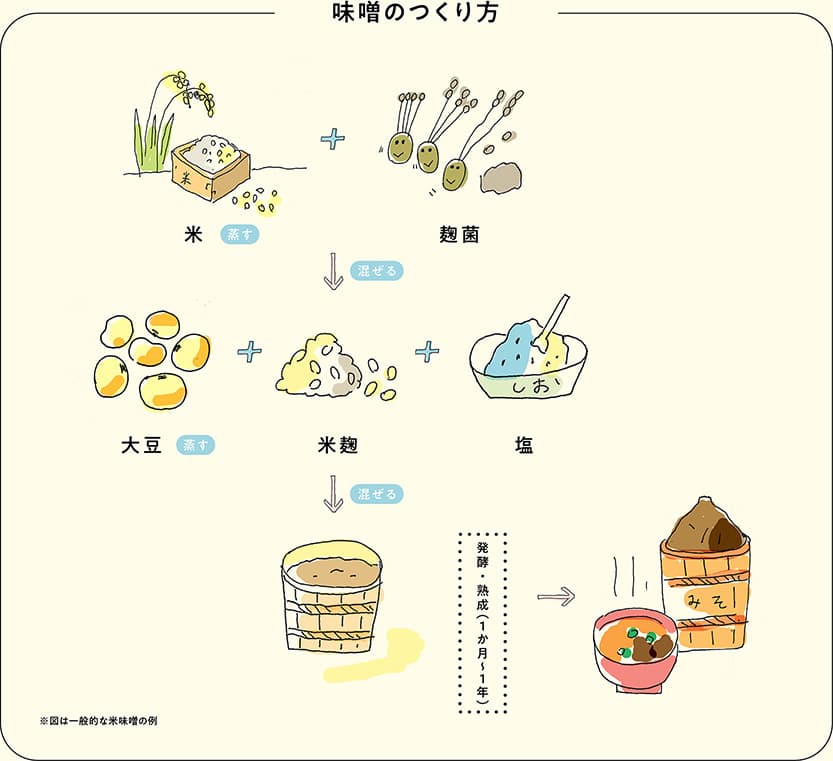

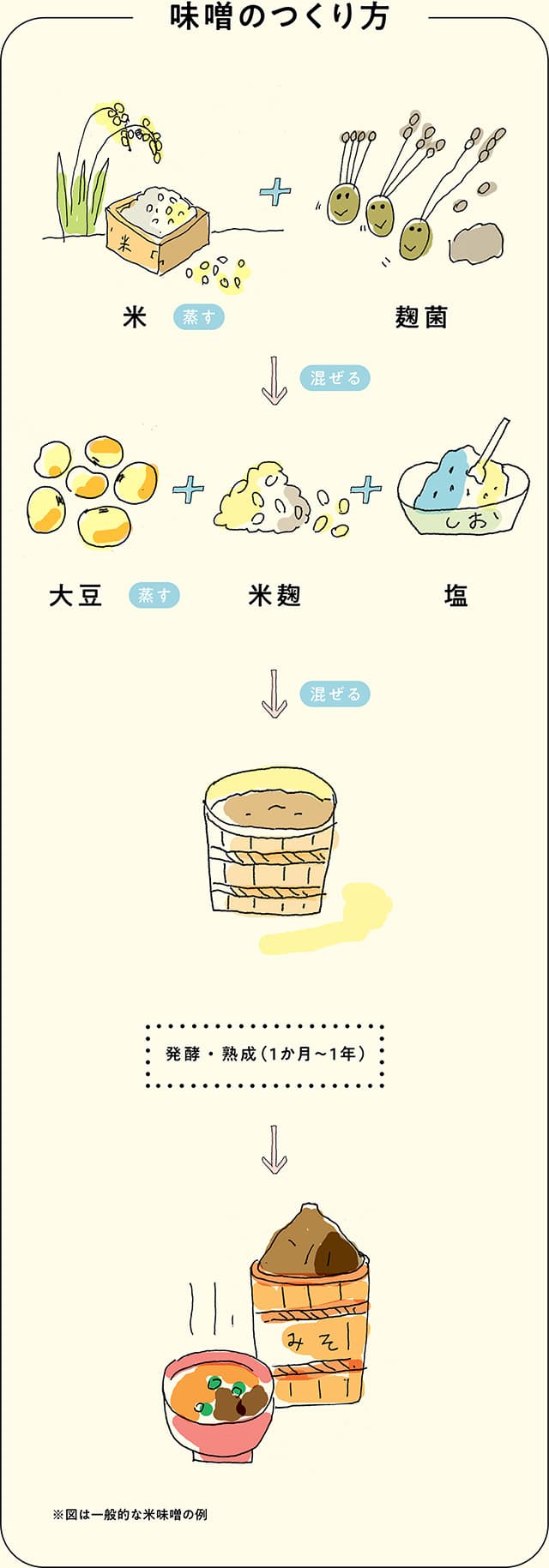

どんな製法?

米味噌は、大豆・米・塩・麹菌によってつくられます。まず米を蒸して麹菌をつけ、米麹をつくります。次に蒸した大豆をつぶし、米麹と塩を混ぜ合わせて仕込みます。その際に水分が少ないと発酵しにくく、水分が多いと発酵が進みやすくなるため、水を加えるなど調整が必要です。仕込み後には空気を抜きながら樽に詰め、フタをして重しをのせ、適度な温度管理のもとで発酵・熟成させます。樽の中では麹菌が生み出す酵素によって大豆に含まれるたんぱく質が分解され、アミノ酸が増えることで味噌独特の旨みとなります。また、蔵や樽にすむ(仕込み際に加えることも)酵母や乳酸菌が作用し、味噌の味と香りを高めてくれます。

どんな種類?

味噌はとても種類が多く、醤油のように明確な基準はありませんが、麹の種類、味、色などによって分類することができます。

麹による分類

味噌は使用する麹によって「米味噌・麦味噌・豆味噌・合わせ味噌(調合味噌)」の4種類に分けられます。

-

- 米味噌

- 原料に「米麹」を使用した味噌で、国内生産量の約80%を占める。麹の割合や熟成期間の異なるさまざま種類がある。「赤味噌」や「白味噌」と呼ばれるものも米味噌の一種。

-

- 麦味噌

- 米麹の代わりに大麦やハダカムギを使った「麦麹」を使用した味噌。生産量は全国の5%ほどで、主に九州・四国・中国地方でつくられている。麦特有の香ばしさがある。

-

- 豆味噌

- 原料に大豆と塩、麹菌のみを使った味噌。蒸した大豆に麹菌をつけた「豆麹」を使用する。生産量は全国の5%ほどで、主に愛知県、岐阜県、三重県でつくられている。色が赤黒く、渋みや酸味の強い個性的な味わい。

-

- 合わせ味噌

(調合味噌)

- 2種類以上の味噌を組み合わせた味噌。米味噌、麦味噌、豆味噌を混ぜたものや、醸造段階で米麹と麦麹を合わせてつくるものもある。生産量は全国の10%ほど。産地の異なる味噌を合わせることで、より一層コクのある深い味わいに。

- 合わせ味噌

味による分類

味噌は、甘味、塩味、旨み、酸味、苦味、渋味などが合わさった複雑な味わいのある調味料で、麹からの甘さと塩分による塩味の強さによる「味」によって分類されます。原料の大豆の量に対して、麹をどのくらい入れるかを「麹歩合」といい、麹歩合が高いほど甘味の強い味噌になります。これは麹菌が生成する酵素「アミラーゼ」が、麹の原料である米や麦のでんぷんを糖に分解するためです。そのため米味噌は「甘味噌・甘口味噌・辛口味噌」の3種類に、麦味噌は「甘口味噌・辛口味噌」の2種類に分けられます。

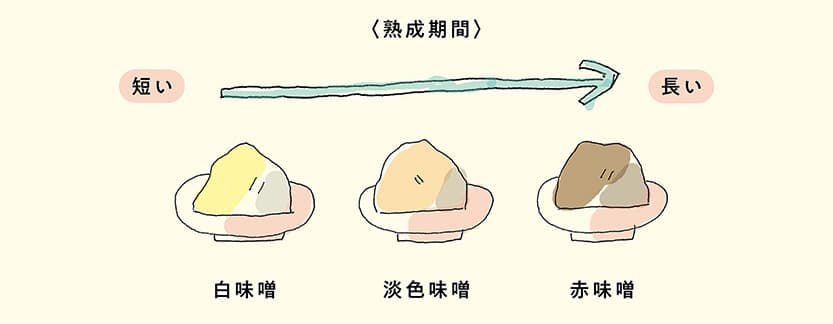

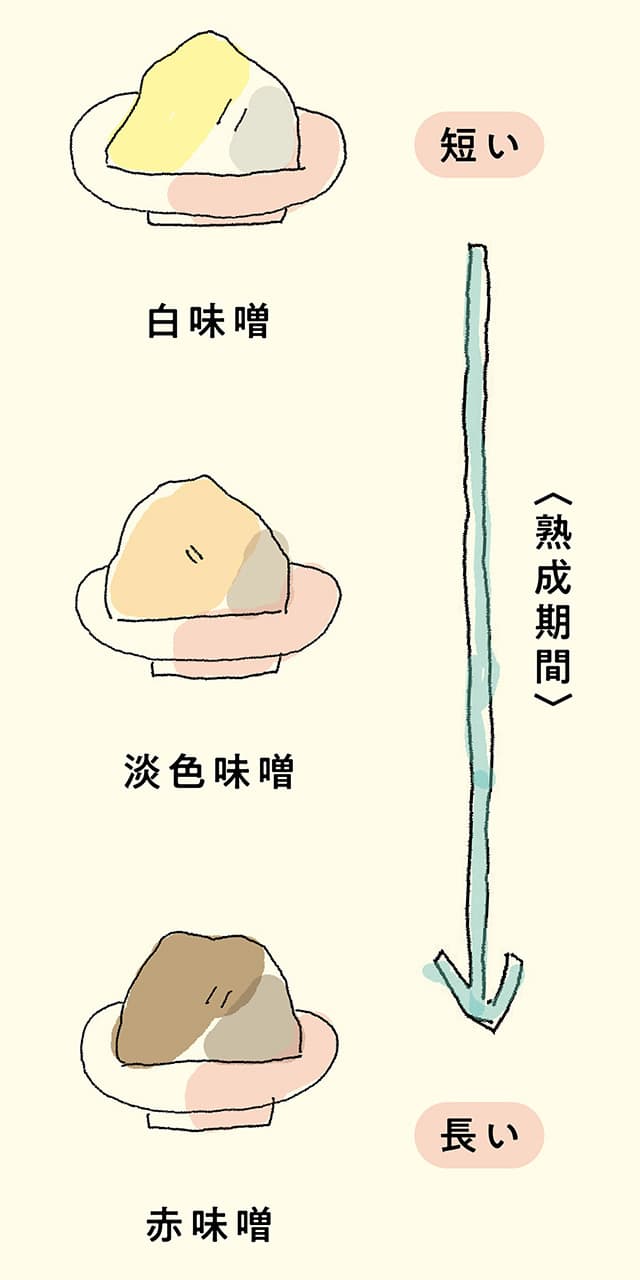

色による分類

味噌は色の違いによっても分類され、「白味噌・淡色味噌・赤味噌」の3種類に分けられます。大豆の種類や加熱方法、麹の量、発酵・熟成の環境など、さまざまな条件により色の違いがでますが、主に熟成期間によって色が変わります。基本的には熟成期間が短いと白っぽく、長くなると淡色、赤色へと変化していきます。

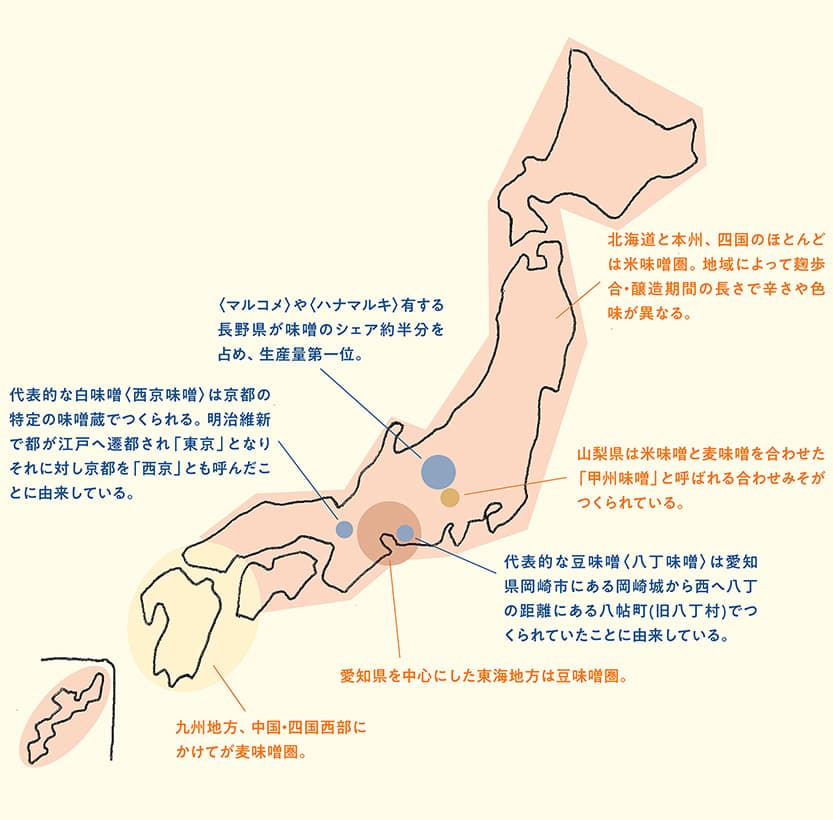

どんな嗜好と産地?

味噌は全国各地でさまざまな種類がつくられていますが、気候風土や原料の手に入りやすさなどの地域特性が大きく関係しています。「米味噌」は全国的につくられており、産地は北海道、東北、関東、中部地方と主に東日本に多いです。西日本では米の割合が高く、食塩の少ない「白味噌」が好まれる傾向にあり、京都、香川、岡山、広島などで生産されています。

東海地方で多く生産されているのが「豆味噌」。高温多湿な気候により、米麹や麦麹の味噌の場合、大豆に含まれる脂肪酸が酸化して劣化が進んでしまうため、大豆に直接麹菌をまぶして塩をたっぷり使った豆麹をつくることで、酸敗を防ぐ製法が生まれたとか。

また、良質なハダカムギの産地であった九州全域、中国、四国では「麦味噌」が主につくられ、別名「田舎味噌」とも呼ばれています。

その土地の歴史との結びつきも強く、戦国時代には貴重なたんぱく源で保存が効く味噌は陣中食として重宝されていました。戦国時代に活躍した武将の元では味噌づくりが奨励され、今でも地域に残っています。例えば、伊達政宗がつくらせた「仙台味噌」、徳川家康が好んだ愛知の「八丁味噌」、武田信玄が基盤をつくったとされる「信州味噌」など。そして、東海地方の味噌カツや味噌煮込みうどん、山梨県のほうとうなど、各地のご当地味噌をベースにした郷土料理が生まれました。

味噌のなかまたち

みそ汁や料理に使う調味料としての味噌に対して、そのままおかずとして食べる「なめ味噌」というジャンルがあり、代表的なものに「金山寺味噌」「そてつ味噌」などがあります。

また、海外にも「豆板醤(トウバンジャン)」や「甜麺醤(テンメンジャン)」「コチュジャン」など、日本の味噌に似た調味料があります。

-

- 金山寺味噌

- 和歌山県、千葉県、静岡県などで生産されているなめ味噌の一種。米、大豆、ハダカムギの3種類の穀物に麹菌をつけて麹にし、ウリ、なす、生姜、シソなどの野菜を合わせて発酵・熟成させたもの。和歌山では茶粥と一緒に食べるのが伝統的。

-

- そてつ味噌

- 鹿児島県奄美群島や沖縄県の粟国島(あぐにじま)で生産されている味噌。ソテツの実から取ったでんぷんと玄米を麹にしたソテツ麹、大豆やさつまいも、塩が原料。ソテツの種子を主原料とするものと、玄米を主原料とするものがあり、後者はなめ味噌として食べられている。

-

- 豆板醤(トウバンジャン)

- 中国の代表的な唐辛子味噌で、空豆に唐辛子、塩を加えて発酵させたもの。伝統的な製法は、生の空豆にカビづけをして空豆麹をつくり、これを塩漬けにして発酵後、唐辛子を加えて熟成させる。麻婆豆腐や担々麺などの中華料理には欠かせない調味料。

-

- 甜麺醤(テンメンジャン)

- 小麦粉、塩、麹を原料に発酵させた、中華甘味噌。小麦本来の甘さが引き出されており、料理にまろやかなコクと甘みを加える。日本でつくる場合には大豆を使うケースも。回鍋肉や北京ダックなどに使われる。

-

- コチュジャン

- 韓国料理に欠かせない唐辛子味噌。もち米などの穀物に、煮大豆をすりつぶして、納豆のように枯草菌で発酵させた「メジュ」、醤油・唐辛子を加えて、さらに発酵・熟成させたもの。甘さと辛さが調和したコクのある味わい。ビビンパやプルコギなどに使われる。

-

監修:小泉武夫(こいずみたけお)1943年福島県の酒造家に生まれる。農学博士。東京農業大学名誉教授のほか、全国の大学で客員教授を務める。専攻は醸造学・発酵学・食文化論。食にまつわる著書は140冊以上。国や各地の自治体など、行政機関での食に関するアドバイザーを多数兼任。発酵文化の推進ならびにその技術の普及を通じてさまざまな発展に寄与することを目的とした「発酵文化推進機構」の理事長も務める。 発酵文化推進機構公式サイト