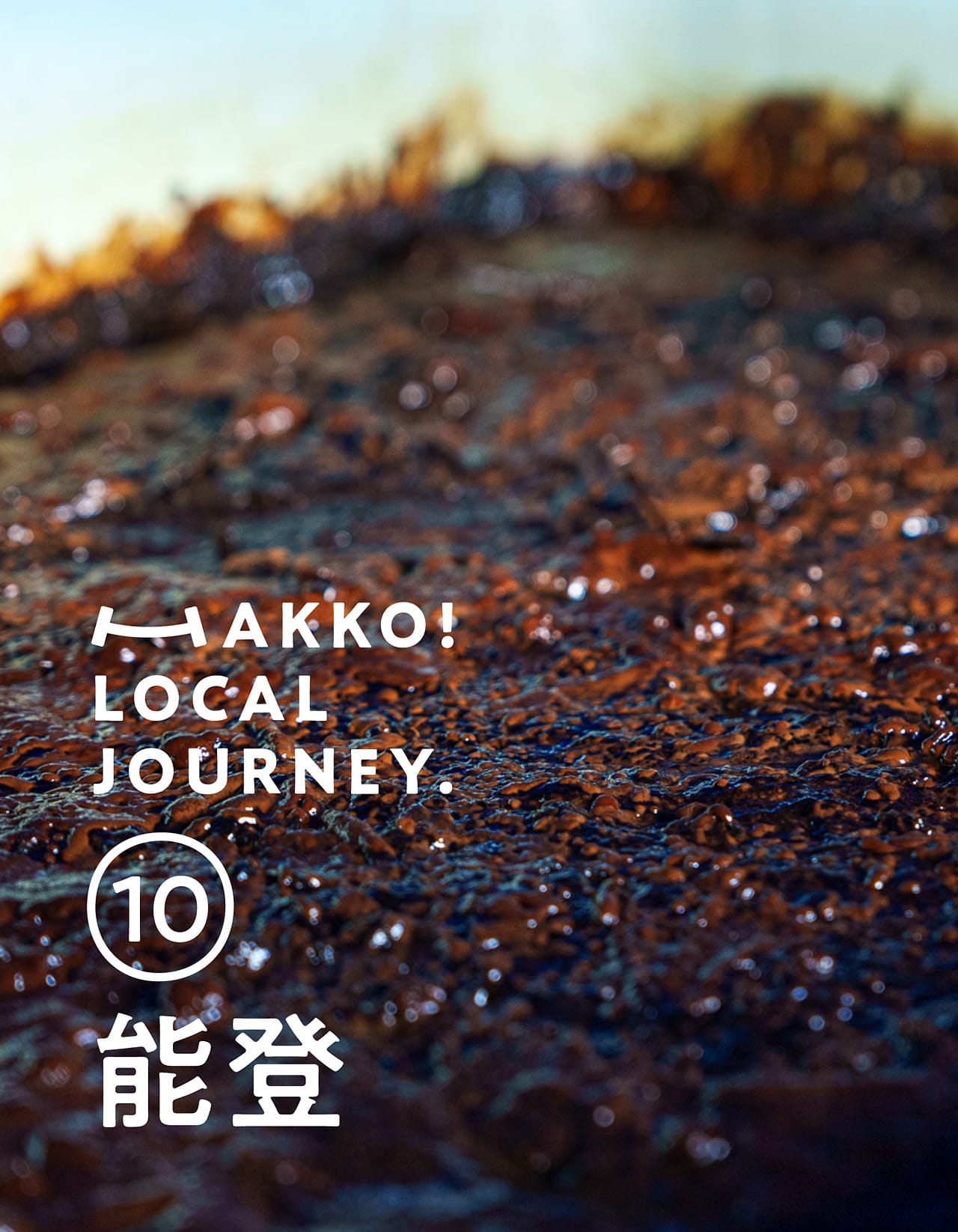

魚介の旨みがぎゅっと凝縮された至極の一滴「いしり・いしる」

奥深い能登の発酵食を紡ぐ旅へ。

日本の地域に息づく伝統的な発酵と、発酵と共に生きる人々の暮らし。それは日本が誇る食文化のひとつです。そんな“発酵”を探し求める旅へ。読めば、地域と発酵がもっと好きになる。

今回は、「いしり・いしる」をはじめ、さまざまな発酵食文化の残る石川県、能登半島へ。

日本海にひょっこり突き出た北陸地方の能登半島。三方を海に囲まれ、低山や丘陵地が多く、緑豊かで海山の幸に恵まれている。生物多様性に富み、自然と調和した人々の営みや伝統文化を守り、つなげていく能登の里山里海は、世界農業遺産に認定されている。

この地域は、ほかではあまり見かけない独特の食文化が興味深く、おもしろい。人の行き来のしづらい環境で、寒い冬を耐え、自然災害に立ち向かう。土地の恵みに感謝し、人々の幸福を願い、祭りを楽しく盛大に祝うために、個性豊かな郷土食が発展した。多種多様な保存食、発酵食がある。

そのなかでも、能登を代表する発酵調味料「いしり・いしる」を中心に、製造の現場を訪ねた。

「いしり・いしる」は呼び方もつくり方もさまざま

目の覚めるような青い空と海。風が通る眺めの良い高台に、まるで古代遺跡のようにどこか神々しく、タンクがずらりと並んでいる。夕日が落ちる時間には、言葉にならないほどの絶景が広がる。

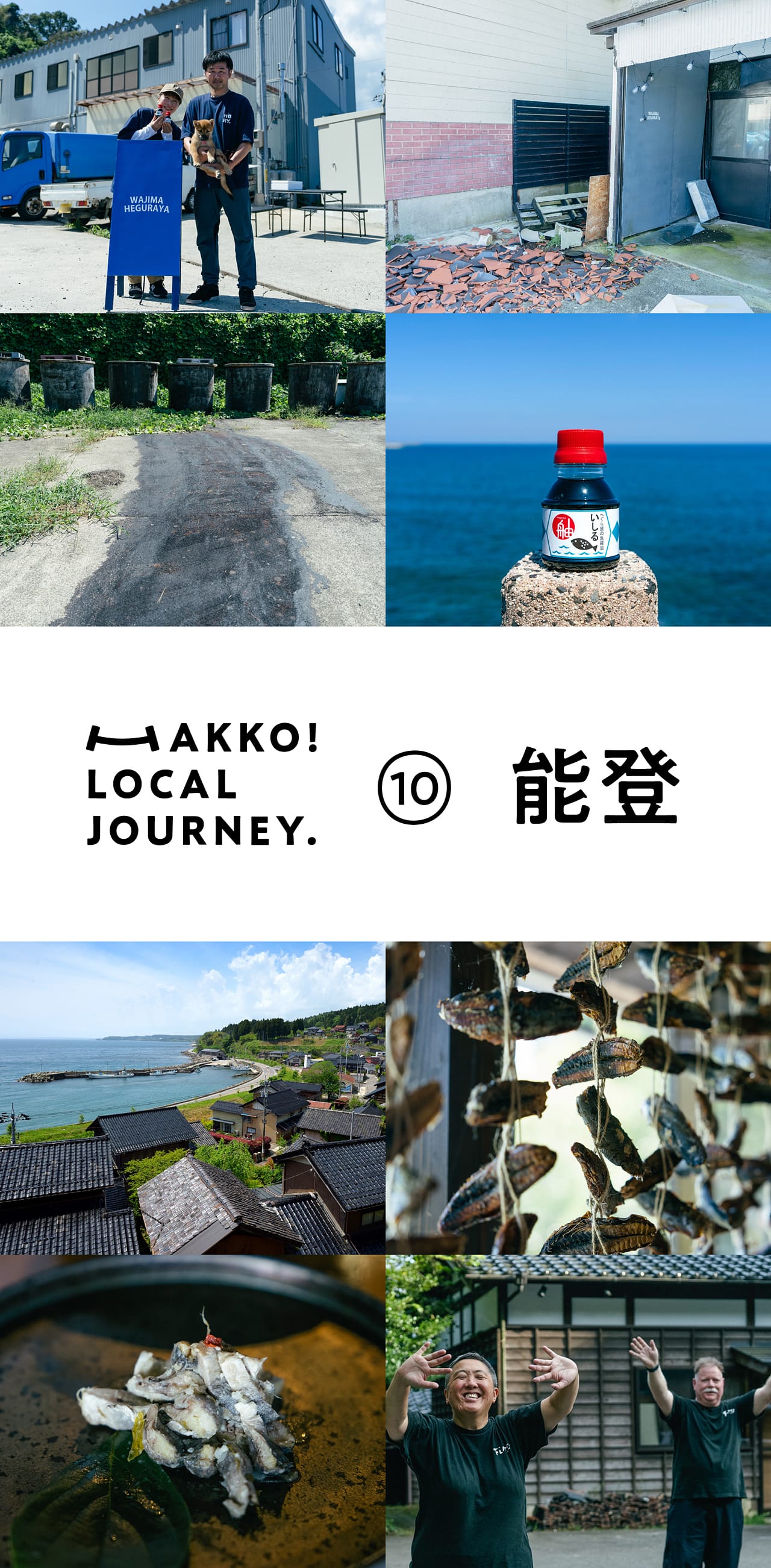

心地よい海風に吹かれながら、タンクの中には発酵した液体が静かに眠っている。最初に訪ねたのは輪島市中心部からほど近い海沿いに工場を構える海産物メーカー〈舳倉屋(へぐらや)〉である。代表の岩崎直(いわさきなお)さん、妻で広報担当の律子(りつこ)さんが笑顔で迎えてくれた。

タンクの中で眠っているのは、能登でつくられる魚醤「いしる」である。地域によって「いしり」と呼ぶところと、「いしる」と呼ぶところがある。ほかに「よしる」「うおしる」などの呼び方もあり、能登地方だけでもさまざまだ。

「私たちはいしると呼んでいますが、地域で違い、お互いを尊重してそれぞれがさまざまに呼んでいます」と律子さん。

一般的な「いしり・いしる」の材料は、魚介類と塩のみ。魚介をある程度の量の塩で漬け込むと、内臓などに含まれる酵素の働きで自然に発酵が行われる。時間が経つとその発酵の力によって、旨みのぎゅっと詰まった濃い琥珀色の液体ができあがる。能登地方では主にイカ、イワシ、サバなどを使ってつくられるそうで、〈舳倉屋〉ではイカの内臓と塩でつくっている。

「私たちはイカで加工品をつくり、そのときに出た使われない部分はその日のうちに塩漬けにして、いしるにしています。主に内臓ですが、例えば目玉とか、商品で使われない部分はすべてきれいに無駄なくいしるに使っています」(律子さん)

「いしり・いしる」の発祥は定かではないが、江戸時代中期頃からつくられていたらしい。昔から魚が身近で豊富だった能登の沿岸地域では、魚の身の部分は商品として販売したりお祝い事で食べたりし、そのときに出た内臓も捨てずに、保存食として大事に活用したのだろう。

「能登のいしる・いしり製造技術」は2023年に国の登録無形民俗文化財に指定された。また、2024年3月には「いしり・いしる」は、農林水産省の「地理的表示(GI)保護制度」に認定。その定義は、能登地方でつくられていることと、魚介を塩で漬けて1年以上発酵させていること。昔はそれぞれ各家庭でつくっていたものであり、つくり方の大枠はあるものの、手前味噌のように、各家独自のやり方や味わいがある。そのバラエティ豊かな個性も含めて能登の食文化なのである。

〈舳倉屋〉では野外の青空の下にタンクを置いて、自然のままにいしるをつくる。できるだけ夏は越すようにしているそうだが、随時注ぎ足しで、火入れもしない、生魚醤である。「このつくり方はうちだけではないか」と律子さんは言う。

「うちも以前は自家用に納屋でつくっていましたが、先代がベトナムの魚醤づくりの現場を視察したとき、このようなつくり方をしていたのを見て、試しにやってみたら、今までよりずっとおいしくなったんです。それ以来この方法でつくっています。私たちは主に見守るだけ。夜は波の音が静かに響いて、そんな環境もいしるに影響しているかもしれません。能登の気候風土が自ずとおいしくしてくれる、自然の恵みがそのままに詰め込まれた、ここでしかつくれないいしるです」

たとえ工場がなくなっても、

いしるはつくり続ける

2024年1月1日に能登半島で起こった地震で、〈舳倉屋〉も被災した。工場の裏手にあった小さな丘が土砂崩れし、電気設備のメインであるボイラーが土砂で完全に埋まってしまった。電気が使えなくなってしまったので、工場はなかなか稼働することができず、水道も電気も開通したのは4月下旬頃だった。売上ゼロで見通しも全く立たないなか、電気設備を新たに設置するために多額の借金をしなければならなかった。

工場から徒歩数分のところにあった売店も建物が潰れてしまい、取り壊しが決まっている。9月上旬の時点で、まだ近隣のあちこちの家は崩れたままで、屋根瓦が散乱し、電信柱は傾き、道路は隆起してガタガタだった。水道は臨時の管が露出したまま、道路脇に延々と長くつながっているという状態だ。

「それでも幸いにして工場は動き始めました。商品をつくればなんとかお金は返して行けるので、頑張ってやっていくしかないです。震災前に働いていた従業員は全員無事で、元のメンバーがみんな戻ってきてくれました。カンボジアから来ていたスタッフが5人いて、彼らは一度国へ帰ったのですが、またみんな戻ってきてくれたんです」と直さんは気丈に話す。

いしるのタンクは幸いにも倒れることはなかったものの、大きな揺れでズレたりこぼれたりし、中が不自然に混ざり込んでしまったため、しばらく製造はできないそうだ。(魚醤は長期間静置することで、もろみが分離して上部に浮かび、下部に液体ができあがる。タンク下部に蛇口があり、そこから魚醤を注ぎ出す。)

「お正月はみんなで山口の私の実家へ帰っていたので、震災後、なかなかタンクのある現場へ行くことができず、心配で仕方ありませんでした。ここにたどり着いて様子を見られたのは1月も中旬になってからです。タンクがどうにか無事だったのを見て、本当にうれしかった。希望でしかなかったです。これがあれば、また商品をつくっていけるかなってホッとしたのを覚えています。何もできなかったときには、残っていたいしるの商品を販売して、本当に助かった。昔からの能登の知恵に助けられているなって心底感じています」(律子さん)

直さんは能登の出身。祖父は輪島から船で1時間ほどのところにある舳倉島に住んでいて、元は漁師だった。〈舳倉屋〉という屋号は、舳倉島から取ったものだ。いしるは子どもの頃から普通に食卓にあり、馴染み深いものだったという。

「いしるは僕のおじいちゃん、おばあちゃんの代からつくっていたものですし、もう生活の一部です。これがあるおかげで商売ができているし、全国のさまざまな地域の人たちともつながっていられる。たとえ会社の工場がなくなったとしても、いしるだけはつくるのを止めずに死ぬまでやって行こうと思っています。僕らの使命は先代から引き継いだものを次の世代につなげていくこと。コロナがあったり、震災があったりで困難も多く、つくり手も減ってきましたが、諦めずにやり続けること。それに尽きます」(直さん)

工場の稼働はまだままならないが、〈舳倉屋〉では和倉温泉にあるジェラート店〈能登ミルク〉とコラボレーションして、いしるジェラート「のとボーノ!」を工場とオンラインショップで販売している。ミルク味とキャラメル味。

爽やかでコクのあるミルクの風味にいしるの旨みがいい塩梅に効いていて、不思議と病みつきになる味。その場にいた全員が瞬く間にペロリと平らげてしまった。

「いしるって結構幅広くなんでも使えますよ」と律子さん。「魚のだしを凝縮したものと考えて、これをお湯で薄めたらスープみたいに飲むこともできます。中華やイタリアンに使いやすく、炒飯や餃子、パスタなどの隠し味にもいい。ごま油やオリーブオイル、レモン、にんにく、生姜、バルサミコ酢などと、自由にアレンジして旨みのあるドレッシングやソースとして使えます。ミルクやバターなど乳製品とも相性いいので、お菓子にも応用できると思いますよ」

いしるをおいしくしてくれるのは、能登の気候風土であり、自分たちはただ見守るだけ。そうはいっても、きっとそんな岩崎夫妻の人柄も、能登の風土のひとつとして、いしるの味に反映されているに違いない。いしるの深い旨みには能登の人々の人生が詰まっているのだ。

伝統製法でつくったいしりを、

イタリアンで現代に生かす

もう一軒、能登町にある〈能登イタリアンと発酵食の宿 ふらっと〉を訪ねた。オーストラリアからやってきた料理人のベンジャミン・フラットさん(通称ベンさん)と、妻で女将の船下智香子さん夫妻が営むオーベルジュである。

能登町では「いしり」と呼ぶ。智香子さんは「能登いしり・いしる生産者協議会」で会長を務めており、GI認証取得に向けて動いていたときは、より良いかたちで世の中へ伝えていけるよう、みんなで何度も議論を重ねたという。

「呼び方は地域によって違うから、どれが正解というのはなくて。違うことは個性なので一緒にしなくていいんです。全部が能登の文化だから。能登町辺りでは、汁のことを方言で“しり”って言うことが多いです。例えば、水しぶきのことを飛びしり、とか。でも輪島の方では言わないんですよね」と智香子さん。

〈ふらっと〉ではベンさんがいしりをつくっている。イカの内臓と塩のみで、1月の寒い時期に仕込む。ここでは3年じっくり熟成させており、まろやかで奥深い味わいになる。

智香子さんの両親はかつて〈さんなみ〉という郷土料理が評判の民宿を営んでおり、ベンさんは厳しい料理人でいしり名人でもあった智香子さんの父から、郷土料理や発酵食のつくり方を熱心に学んだ。ベンさんのすごいところは、自分は外国人だからと妥協したり、アレンジしたりせず、この土地の伝統的な製法をそのまま忠実に守っていることだ。今では地元の人がベンさんにつくり方を教わるほどである。能登の伝統的な発酵食というベースは揺るぎなく築いた上で、ベンさん独自のアイデアでほかにはないイタリアンに昇華させている。

「能登は発酵王国だってよく言われるようになり、多種多様にユニークな発酵食があるっていうことも大事なんですが、それが普通にあるってことがすごく重要なんです。滅多に買わない高級品ではなく、近所のスーパーに行ったら普通に安い値段で売っている。日常の食卓のなかで食べていて、普段の人々の暮らしのなかにある。それを守っていかないといけないと感じています」(智香子さん)

いしりを使ってベンさんがスペシャリテのひとつである「アオリイカのパスタ」をつくってくれた。

底のほうにイカスミソース、上部はホワイトソースの2層パスタ。新鮮なアオリイカのイカスミは、まるで宝石の雫のように艶やかで輝いている。食べ進めるほどにだんだんとイカスミが混ざり、グラデーション的に味変されていく。ベンさんはフライパンの中でパスタとソースを絡めるときに、最後の魔法の一振りで、いしりをさぁーっとかけていた。

奥深いふくよかな旨みが胃袋に充満し、本能のままに食べ尽くしてしまった。最後は一緒に焼いてくれたふかふかのフォカッチャで、ソース一滴残さず皿を綺麗に拭いきった。

ちなみに能登町の代表的な発酵食として、「こんかいわし」と「ひねずし」も味見させていただいた。「こんかいわし」はぬかで漬けたイワシだが、まるで上質なアンチョビのようで、チビチビと食べ始めたらやめられない。この日出されたのは6年もので、熟成が進むほど塩角が取れ、まろやかで濃厚な味わい。ご飯にもお酒にも合う。ベンさんも大好物だ。

「ひねずし」は寿司の原型ともいわれるなれずしの一種で(こちらの方言では“すす”と呼ぶ)、塩漬けのアジとご飯を乳酸発酵させたもの。まるでヤギのチーズのような酸味と旨みの馴染んだ奥深い味わいで、こちらもクセになる。この地域では夏祭りのときに出すご馳走だそうだ。

能登の食や伝統を未来へつなぐために

震災で〈ふらっと〉は天井の梁や壁にヒビが入ったり、暖炉が傾いて煙突が外れたり、露天風呂がずり落ちて壊れてしまったり、多々被害を受けたが、どうにか建物の倒壊は逃れた。いしりの桶や、しょうけば(漬物置き場)の保存食たちは無事だった。

震災後は自主的に物資を集め、自宅避難して救済の来ない人などに配っていた。水の復旧が比較的早かったので、風呂の貸し出しも行っていた。「仕事はしてないんだけど、いつもより忙しいんですよ」と明るく笑うベンさんと智香子さん。〈能登地震地域復興サポート(通称のとサポ)〉という社団法人を立ち上げ、ベンさんが代表理事を務めている。

〈ふらっと〉の宿の再開はまだ先だが、ボランティアツーリズムとして人を受け入れている。ボランティア作業は力仕事だけではなく、料理のサポートや輪島塗の洗浄などもあり、体力に自信がない人でも参加できるという。

〈のとサポ〉のプロジェクトで本をつくるプランもある。能登のおばあちゃんの知恵や暮らしの様子、ものに対する考え方などを、文章や映像でまとめたいと2人は思っている。

「私たちは災害にあって、この土地の文化をちゃんと見つめ直すときが来ている。能登ってそもそもすごい辺鄙なところで、昔から非常時が多々あったと思うんです。だから能登の食は非常食だっていうコンセプトで考えています。冷蔵庫がなくても何年ももつ発酵食があって、そのおかげで災害でも生き延びていける。私たちもスーパーに買い物には行けなかったけど、こんかいわしを食べながら、なんとか大丈夫だった」(智香子さん)

「自分たちが次の世代に残せるものって、発酵食しかない。そのために活動しています」と智香子さん。この土地で脈々と受け継がれ、つないで来たかけがえのない食の知恵、それは能登の偉大なる誇りであり魂である。

舳倉屋

https://heguraya-wajima.shop-pro.jp/

〒928-0004 石川県輪島市稲舟町大浜14−15−1

能登イタリアンと発酵食の宿 ふらっと

https://flatt.jp/

〒927-0443 石川県鳳珠郡能登町矢波27−26−3

tel:0768-62-1900