「カルピス」編

わたしたちの身近にある発酵食材。

常備している人が多いものの、

その食べ方のレパートリーは意外と少ないかもしれない。

そこで世界の料理に精通する森枝幹シェフが、

アレンジレシピを考案。

自宅の台所から、世界の食卓へ出かけてみよう。

今回のお題は「カルピス」。

味は多彩で、お腹にやさしく、見た目もキュートな

『「カルピス」のチェー』とは!?

爽やかな甘みに体がよろこぶ!

「ベトナム風『カルピス』のチェー」

愛されて100余年、暑い季節に飲みたくなる乳酸菌飲料「カルピス」。今回、世界の料理に精通する森枝幹シェフがこの「カルピス」を使ってアジアンスイーツをつくる。フルーツや豆、芋、ゼリーなどをたっぷりと入れるベトナムの「チェー」を、日本の家庭でそろえやすい食材で再現。味は多彩で、お腹にやさしく、見た目もキュート。さらに、つくるときのステップまで楽しい。そんなうれしいことがいっぱいの“発酵スイーツ”でおいしいベトナムを旅しよう。

2段階発酵が決め手!

「カルピス」のおいしい話

「カルピス」は明治末期、内モンゴルを旅した三島海雲が、滋養にすぐれた発酵乳に出合ったことから始まった。現地で発酵乳の製法を学んだ海雲は帰国後も研究を続け、やがて生み出したのが「カルピス」だ。

そのおいしさの秘密は2段階の発酵プロセスにより、生み出されている。まず国産の生乳から脂肪分を取り除き、そこに乳酸菌と酵母の集合体「『カルピス』菌」を加え、一次発酵させる。すると乳酸菌のチカラで上質な酸味が生まれる。次に酵母が好む糖分を加え、酵母の働きによる二次発酵へ。そこで「カルピス」独特の芳醇(ほうじゅん)で爽やかな香りが生まれるのだ。

100年の歳月を経て「カルピス」は、今や誰もが一度は口にする存在。森枝さんも子どもの頃から飲んで育った一人だ。連載7回目の「『カルピス』のお汁粉編」では、その慣れ親しんだ「カルピス」とあんこを組み合わせ、昔ながらのお汁粉を驚くほど爽やかで体にやさしい一品に変えた。

ベトナムスイーツと

「カルピス」の出合い

今回もそんな「カルピス」を主役とし、発酵の恵みに満ちたスイーツをつくってみようと旅の記憶を探ってくれた森枝さん。注目したのは、エネルギッシュな活気にあふれているベトナムだ。

東京・渋谷でタイ料理店〈CHOMPOO(チョンプー)〉を営む森枝さんにとって、タイの隣国であるベトナムはなじみ深い国。これまでに何度も訪れているという。

「直近だと、2年前に仕事でホーチミンに行きました。ぼくが一番好きな街はホイアン。どこか日本の面影があって懐かしく、レトロな建築にグッときたのを覚えています」(森枝さん)

道路脇に屋台が並ぶベトナムの町(写真提供:森枝幹)

「北部のハノイ、南部のホーチミン、中部のホイアン。どこにいってもチェーの屋台がありました。地域や屋台によって温かいチェーと冷たいチェーがあって、ぼくは冷たい方をよく食べました。グラス一杯でたくさんの味と食感が楽しめる、伝統のローカルスイーツです」(森枝さん)

チェーといえば、日本でもベトナム料理店でいただける。タピオカの人気を受けて、近年はチェーだけを扱う専門店も登場。「かき氷とぜんざいを合わせたようなもの」と説明されることが多いが、現地の屋台で買えるチェーはどうなのだろう?

「向こうのチェーで印象深かったのは、なんといっても具材のバラエティの豊かさ。プリッとした南国フルーツ、ツルツルの寒天、緑色などのすごい色をしたゼリー、ねっとりとしたアボカドや芋、甘く煮た豆類なんかがたくさん入っているんです。氷も、日本で好まれる繊細な口溶けのかき氷タイプとは違って、ガリガリと豪快に噛むタイプが主流でした。これはこれでおいしいんです」(森枝さん)

現地では甘みを足すためにココナッツミルクやシロップなどを使うようだ。今回は、乳酸菌が入ったやさしい甘さの「カルピス」を使ってみる。

「『カルピス』とあんこがコラボしたときのおいしさは『お汁粉』レシピで証明済み。今回のチェーでは、現地のシロップのかわりに『カルピス』を、甘く煮た豆の代わりに煮あずきを使いましょう。あんこはどっしりとした重みのある食材なので、たとえば生クリームのような重い甘みと合わせるのはややトゥーマッチ。その点、『カルピス』は爽やかで軽さのある甘みなので、あんこと合わせたときに“重い×軽い”でちょうどよいバランスになります。もちろんフルーツともよく合いますよ」(森枝さん)

それでは、ヒンヤリと冷たくておなかにもやさしい“発酵おやつ”づくりに挑戦しよう。

「ベトナム風『カルピス』のチェー」の

つくり方

「チェーって、入っている具材が多いので一見ハードルが高そうに見えますが、つくってみると実はカンタン。今回のレシピでいうと、タピオカさえ茹でておけば、あとは材料を刻んで盛りつけるだけ。10〜20分でできちゃいます」(森枝さん)

まずは鍋に水をはり、タピオカを茹でることからはじめよう。今回使った白いミニタピオカは20分、ブラックタピオカは60分、パッケージに記載された時間通りにそれぞれ茹でる。

「茹で終わったらザルにあけ、水で洗いながらぬめりをとりましょう。もしも時間がなければ、缶詰のナタデココなどでも代用できますよ。今回はタピオカもナタデココも入れちゃいます」(森枝さん)

続いて「お店屋さんみたいにしましょうか!」と笑った森枝さん。イチゴ、キウイ、バナナ、マンゴーを1センチ角くらいにどんどん刻み、それぞれを小皿に分けていく。タピオカやナタデココ、煮あずきも小皿にあけよう。現地の屋台にはカラフルな小皿が台いっぱいに並べられているそうだ。

「フルーツはぜひその季節の旬のものを使ってください。特にジューシーで酸味のあるものがよく合います。ほか、現地のようにアボカドや豆、芋を入れてもいいですね。具材の組み合わせ次第で楽しみは無限大ですよ!」(森枝さん)

さて、冷たくてキラキラした氷もチェーの魅力の一つだ。フルーツの準備ができたら氷を砕こう。

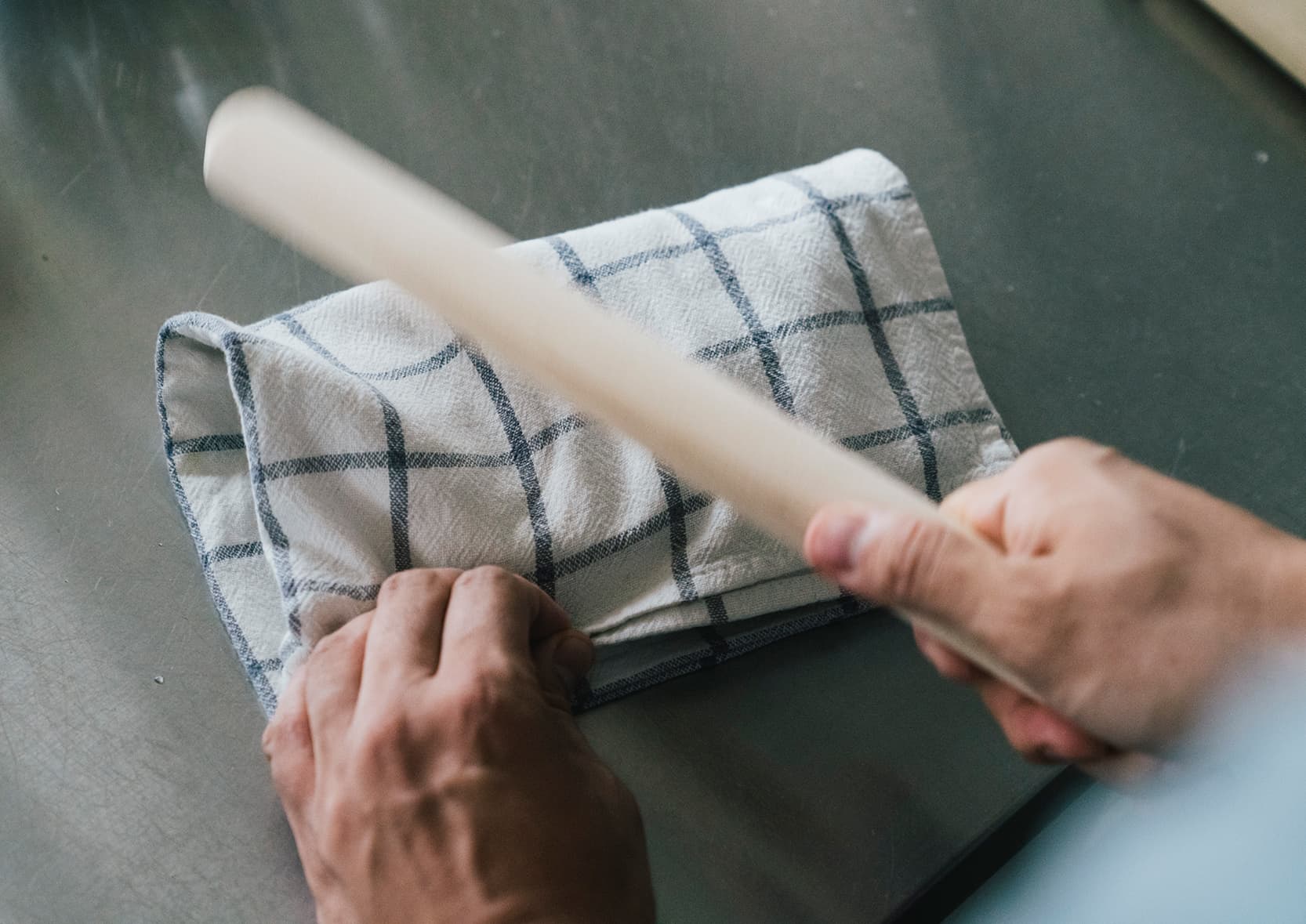

「氷を保存袋に入れて、布巾にくるんで麺棒で叩きましょう。怪我をしないように注意して。氷を小さく1cm角に砕いたらボウルにあけましょう。サイズは、コンビニのアイスコーヒーの氷くらいを目安にするといいですよ」(森枝さん)

具材がそろったら、透明なコップやグラスを用意して盛りつけていこう。

「スプーンで材料をすくい、たっぷりと敷き詰めて、おいしい地層をつくっていきましょう。ぼくは、白タピオカ→黒タピオカ→ナタデココ→煮あずき→マンゴー→バナナ→イチゴ→キウイの順で入れてみました。おのおのが好きに盛りつけても楽しいですよ!」(森枝さん)

最後に「カルピス」の原液と牛乳を2:1で割り、グラスに注ぐ。そして、きらめく氷を山盛りに。爽やかなミントをのせたら…

「あっという間にこの通り。ベトナム風『カルピス』のチェー、完成です!」(森枝さん)

「ベトナム風『カルピス』のチェー」を

いざ実食!

とってもかわいい仕上がりになった「カルピス」のチェー。森枝さんはスプーンをぐいっと底まで差し込んで、最奥のタピオカを掘り出してパクリ。シャカシャカと地層を豪快に混ぜながらパクリ、パクリ。さらに氷も追加して、スプーンが止まらない様子。

「これはいろんな具材を入れて試してみたくなりますね! とくにタピオカやナタデココ、マンゴーなどの“ツルッ・プリッ”とした食感がたまりません。ベトナムの人が日本のジュンサイを見たらチェーに入れちゃうかもしれないな(笑)」(森枝さん)

食感も味も違う具材がたっぷりと入っているから、せっかくなら大きなスプーンで一度に食べてほしい、と森枝さん。「カルピス」もいい仕事をしていると太鼓判だ。

「現地も『カルピス』を使えばいいのに、と思うくらい。具はどれも個性的な面々ですが、『カルピス』が上手にまとめてくれているから混ぜれば混ぜるほどおいしいです。ちなみに『カルピス』と牛乳の分量は、ベトナムっぽい甘さが好きなら2:1、軽やかに楽しむなら1:2もオススメ。もちろん、本場のようにココナッツミルクで割ってもおいしいですよ」(森枝さん)

まろやかな甘さが体に染み渡り、ミントと氷が爽やかに口の中をリセットしてくれる。子どもたちとのパーティやキャンプにもぴったりだ。例えば、刻んだフルーツと氷、カルピスをクーラーボックスに入れて出かければ、青空の下で冷たいチェーづくりが楽しめる。

入れる具材はお好みで、コツはよく冷やしてつくること。暑い夏の日のおやつにぜひ試してみて。

Recipe

- 〈材料〉4人分

- 「カルピス」(希釈用) 200ml

牛乳 100ml

ミニタピオカ 50g

ブラックタピオカ 50g

ナタデココ 1袋

イチゴ 1パック

キウイ 1個

バナナ 2本

マンゴーの缶詰 1個

煮あずきの缶詰 1個

ミント 適量 - 〈つくり方〉

- 1.ミニタピオカ、ブラックタピオカをそれぞれ茹でる。

2.フルーツを1cm角くらいに切る。

3.氷をジップロックに入れて、麺棒で砕く。

4.コップやグラスに具材を盛りつける。

5.「カルピス」と牛乳を2:1の割合で混ぜ、4に注ぐ。

6.3の氷を盛りつけて、ミントをのせたら完成。

- 森枝幹(もりえだ・かん)

- 1986年生まれ。調理師専門学校を卒業後、オーストラリアへ留学。世界のベストレストランの常連「Tetsuya’s」で料理の基礎を学び、帰国後は京料理の「湖月」、分子ガストロノミーで有名なマンダリンオリエンタルホテル内「タパス モラキュラーバー」で料理人としての修行を積み、2011年に独立。下北沢の「Salmon&Trout(サーモン・アンド・トラウト)」のシェフを務めた後、2019年11月、渋谷パルコにタイ料理店「CHOMPOO(チョンプー)」をオープン。ほかにフードマガジンの発行や、レモンサワー専門店のプロデュースなど、従来の料理人に枠にとらわれず活動を続ける。父は写真家・食文化研究家として知られる森枝卓士氏。