日本各地にある“レアな”発酵調味料。

「一度は味わってみたい!」

こだわりの逸品をご紹介。

近代納豆の祖。昔から変わらない素朴な味わいの〈宮城野納豆〉

日本の食卓におなじみの納豆。東北地方では古くから田んぼのあぜ道で大豆を育てていました。長い間、肉食をしなかった日本人にとって、大豆は大切なたんぱく源であり、厳しい冬を乗り越えるために欠かせないものだったのです。昔は味噌や醤油と同様に納豆は自家製で、各家庭で煮豆を稲わらに包んでつくっていました。

宮城県は北海道に次ぐ大豆の生産地で、大豆の加工食品が豊富。特に納豆は、スーパーマーケットなどへ行くと、そのバラエティの豊かさに驚きます。さまざまなメーカーが粒のサイズや味の違い、素材の質など、それぞれこだわりを持って納豆をつくっており、自分の好みで選ぶ楽しさがあります。

今回ご紹介するのは、宮城県仙台市宮城野地区にある〈宮城野納豆〉。近代納豆発祥の地といわれる、創業100年を超える老舗の納豆メーカー〈(有)宮城野納豆製造所〉がつくる納豆です。

【〈宮城野納豆〉とは?】

納豆の歴史には諸説ありますが、縄文時代の終わり頃には中国大陸から稲作が伝わり、米や大豆の栽培が始まったことから、弥生時代にはすでに納豆のようなものがあったのではないかともいわれています。また平安時代後期の武将、源義家が最初に発見したという説が知られています。煮豆を稲わらに包んで戦に持っていったところ、長旅で発酵してしまい、糸を引いていたが食べてみたらおいしかった、という話。米、稲わら、大豆は昔から日本人の暮らしに身近なものであり、そこから偶然に納豆が生まれ、広まっていったのは自然なことかもしれません。

江戸時代には庶民の間でも広く食べられるようになり、街には納豆売りが天秤棒を担いで、売り歩いていたそうです。しかし、昔の納豆は不衛生で、品質も安定しないものでした。発酵がうまくいかず、失敗することも多かったようです。

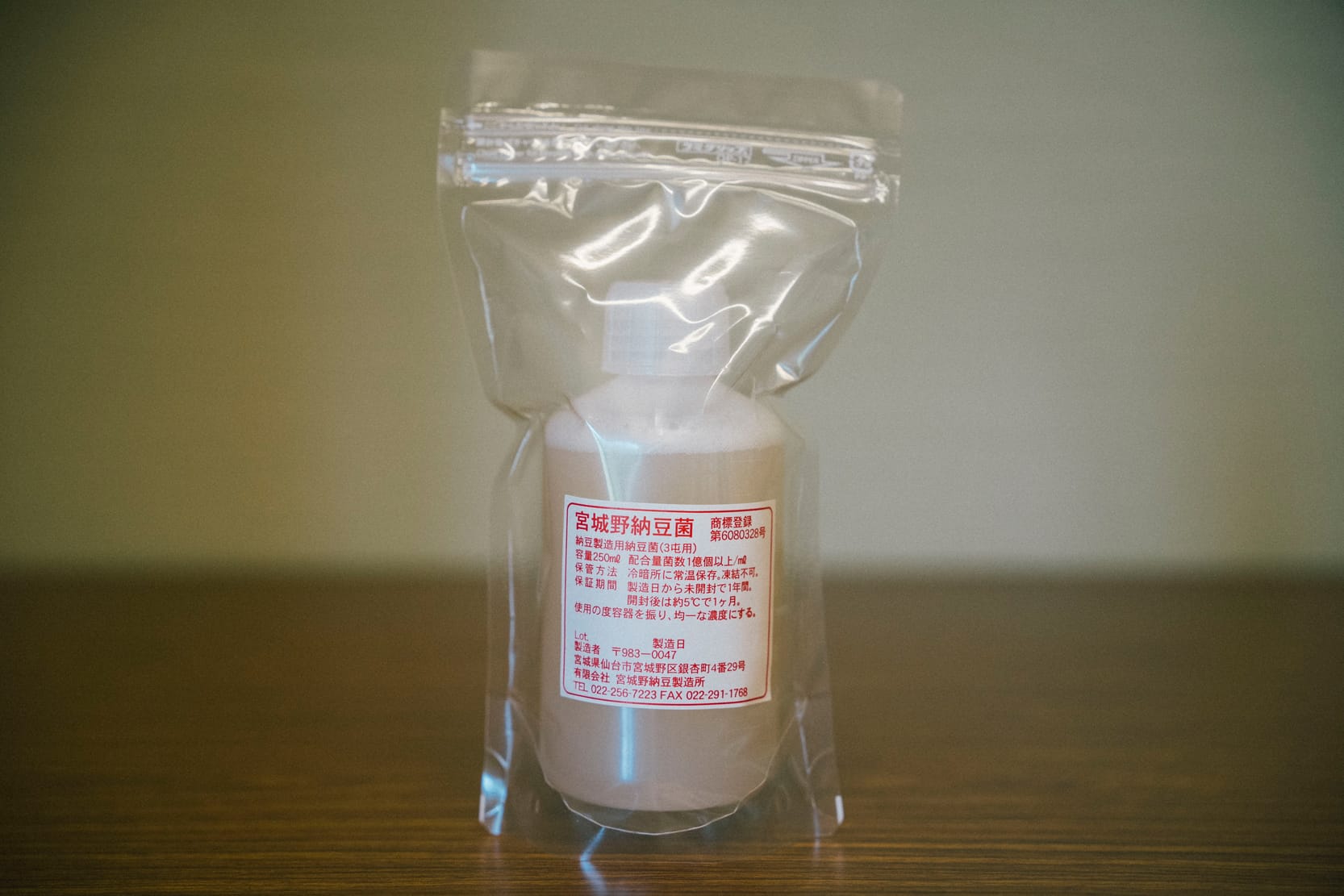

そんななか、大正初期に天然由来の納豆菌「宮城野菌」が開発され、納豆の量産化に成功しました。「宮城野菌」は現在「三大納豆菌」のひとつとして知られ、日本の納豆メーカーで広く使用されています。

その「宮城野菌」の生みの親である〈(有)宮城野納豆製造所〉が、大正9年の創業以来、今もつくり続けているのが〈宮城野納豆〉です。程よくしっかりした糸引きと豆の素朴な風味を感じる炊き具合で、納豆らしいお手本のような納豆。昔ながらのシンプルな味と香りを楽しめ、「納豆といえばこれでないと!」という地元の根強いファンが今も多くいます。

【〈宮城野納豆〉の食べ方】

〈宮城野納豆〉には、タレなどがもともとついていません。お客さんに食べ方を強要せず、自由に好きな味つけを楽しんでほしいという思いがあるそうです。創業者は健康のために納豆を広く普及させようと、さまざまな食べ方を提案していました。

それらをまとめた昔の冊子を見せてもらうと、普段の料理に添えることが勧められており、みそ汁、酢の物、おひたし、肉うどんなどは特に合うと書かれています。そのほかにも、カレーライスやお茶漬け、炒り飯、納豆餅、サンドウィッチなど、かなりバラエティに富んだ納豆料理を紹介していて興味深いです。納豆はとにかく自由で、どんなものにも合わせやすいということでしょう。

〈(有)宮城野納豆製造所〉4代目代表の三浦方也(まさや)さんにも、おすすめの食べ方を伺ってみました。

「うちは家族バラバラの食べ方なんですよね。妻はマヨネーズをかけていますし、上の娘は何もつけず、素材の味を味わっています。私が最近気に入っているのは酢醤油です。まず水を少し入れて、そうするとふわふわに泡立つのですが、そこに酢と、ちょびっと醤油を入れます。さっぱりした味わいで、減塩になるし、お酒のアテにもいいですよ」

【〈宮城野納豆〉のつくり手】

〈(有)宮城野納豆製造所〉の創業者、三浦二郎氏は長野県の乳業メーカーに勤め、たんぱく質の研究を行っていました。「これからの日本人は、体格を向上させるためにもっとたんぱく質が必要だ」と考えていたのです。そんな折、衛生的に大豆を発酵させる「半澤式納豆製造法」を確立させた、現北海道大学の半澤洵教授と出会い、納豆の高い栄養価に着目。二郎氏は半澤教授に直接教えを請い、自身で会社を立ち上げて、大正10年(1921年)より自社納豆菌の開発に取りかかりました。

温度管理など製造方法にはかなり苦労したそうですが、試行錯誤の末、「宮城野菌」が誕生し、〈宮城野納豆〉の商品化に成功。やがて宮城野菌は全国に広まり、北海道から沖縄まで、各地で安定した納豆がつくれるようになったのです。〈(有)宮城野納豆製造所〉は、日本の納豆生産の礎を築いたのでした。

〈(有)宮城野納豆製造所〉は、JR仙台駅から東方面に車で5分ほどの静かな住宅街にあります。敷地内にある7棟の建物はすべて登録有形文化財に指定されており、内装や機器などは一部新しくしているものの、創業当初のものが今も現役で使用されています。

納豆の製造棟にはトラス構造が用いられており、柱のない広いスペースを確保しています。東日本大震災にも耐えた丈夫なつくりで、現在もここで納豆の製造が行われています。

部材を三角形に組むことで強度が増す“トラス構造”が天井部分に用いられている。

大豆を蒸す昭和28年製の「回転蒸缶」は今も現役。“宮城野式”と銘打たれており、納豆の大量生産の礎を築いた。

当時最新式として開発された納豆室(文化室)も残されており、天窓を開けて温度調整する仕組みや、中に入らなくても窓から温度を確認できるための細工など、各所に工夫が散りばめられていて、見れば見るほど驚きます。昭和初期につくられた納豆運搬用のトロッコ軌道も残っており、現在も活用されています。

右奥の製造棟からトロッコに乗せられた納豆が、写真左の「納豆室」に運ばれてくる。

「昔からずっと買ってくださっている方が多いので、変わらない味とバランスの良さを大切にしています」と方也さん。

納豆は、大豆の品質、水、発酵のレシピで味わいに違いが出るそうです。方也さんは毎日朝晩、その日のできたての納豆と、その日に賞味期限が切れる納豆を食べ、味をチェックしているそうですが、日が経つと冷蔵庫に入っていても少しずつ発酵が進み、風味も変わってくるそうです。

「できたてはさっぱりしていますが、少し経つと熟成されてチーズのように味が凝縮され、風味が増してくるんです。お好みで食べ比べてみてもおもしろいかもしれません」(方也さん)

近代納豆発祥の地で、今も変わらない味をつくり続けている〈宮城野納豆〉をぜひ味わってみてください。