甘酒のきほん

炊いたご飯に米麹を加えてつくられる「甘酒(麹甘酒)」。含まれる成分のうち、20%以上がブドウ糖のため、自然な甘みを味わうことができます。また、味わいだけでなくブドウ糖や必須アミノ酸、ビタミンB群など、私たちの身体に必要不可欠な栄養素を含みます。これらの成分は、麹菌や麹菌の酵素の働きによりつくり出されるもので、病院で使われる点滴の成分と似ていることから、甘酒は「飲む点滴」ともいわれています。

甘酒のはじまり

一説によると甘酒のルーツは、日本最古の正史「日本書紀」(720年)に登場する「醴酒(こさけ)」、「天甜酒(あまのたむさけ)」といわれています。そこには、15代天皇の応神天皇に献上されたという醴酒と、天孫降臨で知られるニニギノミコトの子を生んだコノハナサクヤヒメが出産祝いにつくったとされる天甜酒についての記述が見られます。

「甘酒」という言葉が登場するのは江戸時代に入る前のこと。「易林本節用集(えきりんぼんせつようしゅう)」という国語辞書に、「醴」と「甘酒」は同じであるという記載があります。それ以降、甘酒は「甘酒」「醴酒」「醴」として江戸時代の料理本や辞典、俳句などに多く見られるようになりました。

江戸時代中期になると、甘酒は飲む以外にも料理やお菓子づくり、さらには醤油づくりにも活用されるなど、用途が拡大。江戸後期、江戸市中には甘酒を販売する店や甘酒売りが増え、冬に飲まれていた甘酒が通年で販売されるようになりました。特に需要が高かったのが夏場。夏バテ防止に“栄養ドリンク”として飲まれ、「あまい、あまい、あまざけ~」と客を呼ぶ声は夏の風物詩に。その名残として俳句の「現代季語辞典」にも、甘酒は夏の季語として記されています。

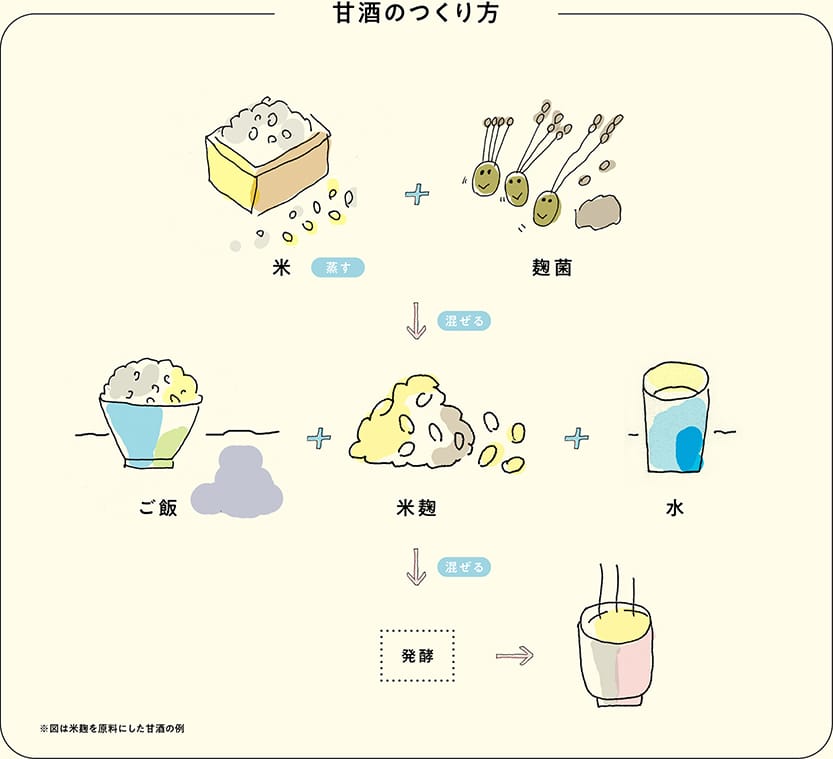

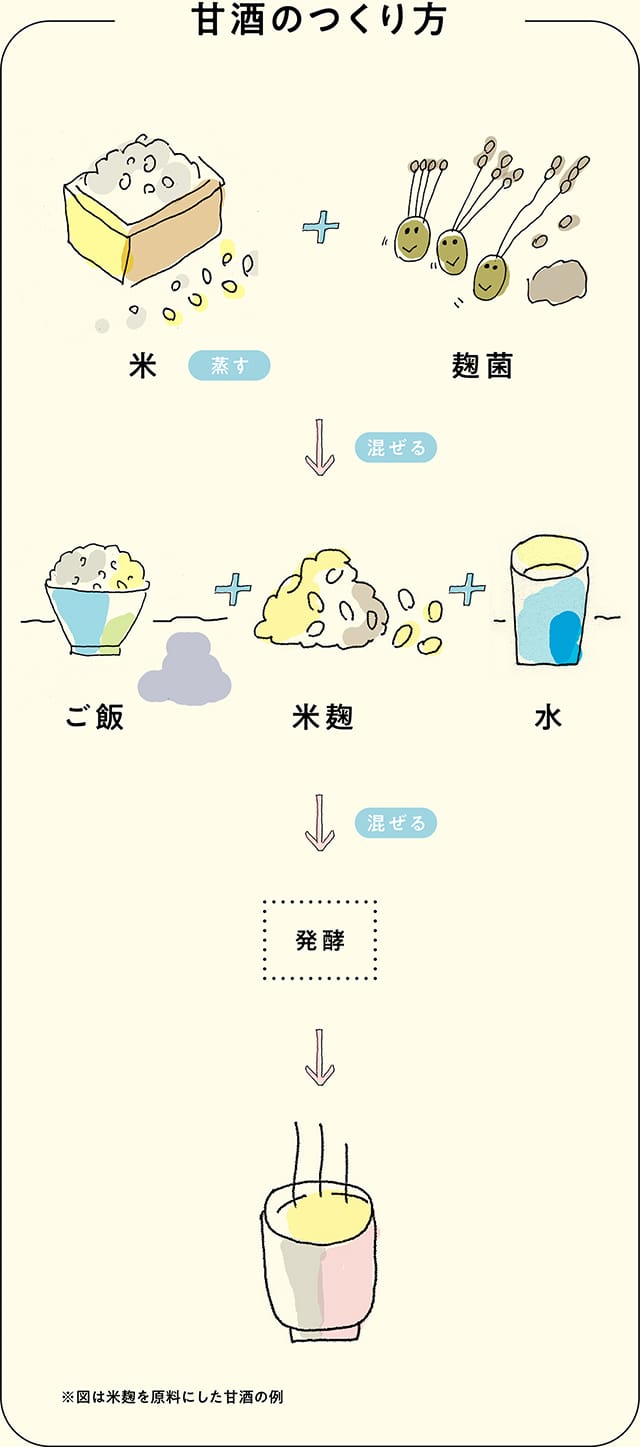

どんな製法?

現代の甘酒には、米麹を原料にしたもの(麹甘酒)と、酒粕を原料にしたもの(酒粕甘酒)の2つがあります。前者は炊いたご飯(またはおかゆ)に米麹と水を混ぜて発酵させたもの。後者は、古くは糟湯酒(かすゆざけ)と呼ばれるもので、搾った日本酒の粕、つまり酒粕に砂糖と水を加えたもの。

麹甘酒はノンアルコールなのに対し、酒粕甘酒は酒粕自体にアルコールが含まれるため、甘酒にも少しアルコールが残っています。

どんな種類?

甘酒は原料の違いによって、大きく2種類に分類されます(中には米麹と酒粕の両方を原料にしたものもあります)。

-

- 麹甘酒

- 米・米麹・水を使ってつくるものと、米麹と水だけでつくるものがある。前者は市販の甘酒で一番多いタイプ。甘くて飲み応えがあり腹持ちが良い。後者は麹菌の割合が高く、栄養価も高め。すっきりした自然な甘さが特徴。

-

- 酒粕甘酒

- 酒粕・砂糖・水を使ってつくる甘酒で、日本酒の香りとアルコールが微量ながら残っているため、お酒の風味を楽しみたい人におすすめ。砂糖を加えているので、カロリーが高いことも。西日本の神社の初詣で振る舞われるのはこちらのタイプが多いかもしれません。

どんな栄養価?

-

- ブドウ糖=脳の活性化

- 甘酒に含まれるブドウ糖は、脳がエネルギーとして利用できる唯一の栄養源。朝に飲めば、血糖値が上がり脳や体がしっかり目覚めます。また、ブドウ糖は分子が小さいため、体内に吸収されやすいというメリットがあります。運動後などに飲めば、素早いエネルギー補給になります。

-

- ビタミンB群=疲労回復、美容効果

- 甘酒には、主にエネルギー代謝を助けるビタミンB群(ビタミンB1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンの8種類)が含まれています。ビタミンB1は糖質からエネルギーを作るのに必要なビタミンの一つで、疲労回復に効果的。ビタミンB2は新陳代謝を促し、ビタミンB6は肌や爪・髪の毛の健康維持に役立ちます。

-

- 食物繊維、オリゴ糖=整腸作用、便秘改善

- 米麹に含まれる食物繊維や麹菌が生み出す酵素によって生成されるオリゴ糖が、腸内で善玉菌の繁殖を助け、腸内環境を整えます。また、食物繊維は便秘の改善にも効果的です。

甘酒のなかまたち

日本の伝統的な発酵食品である甘酒ですが、世界にも甘酒に似た発酵食品があります。調味料のように使われていたり、デザートとして食べられていたりするものも。世界にもある甘酒のなかまをご紹介します。

-

- 酒醸(チューニャン)

- 蒸したもち米に米麹と水を加えて発酵させた、中国の発酵食品。見た目は日本の甘酒と同じでトロトロした液体の中に米粒が残っています。違いはアルコール成分を含んでいること。甘味調味料としてエビチリや酢豚に加えるほか、お湯で溶いて白玉団子を入れてデザートにするのがポピュラー。

-

- カオマーク

- 蒸したもち米に麹菌を加えて発酵させた、タイの甘酒。日本の甘酒のように飲むのではなく、おかゆ状のためスイーツとして食べられている。カオマークは常温発酵のため、初期の段階で乳酸発酵が起き、軽やかな酸味がある。微量のアルコールも混ざっており、フルーティーな香りが特徴。

-

- タパイ(タペ)

- 蒸したもち米に麹菌を加えて発酵させた、マレーシアやインドネシアの発酵食品。日本の甘酒に近い味わいで、ラマダン明けや結婚式で食べることが多い。バナナの皮などで包んで屋台などでも販売されている。もち米の代わりにウビ(キャッサバ芋=タピオカの原料)を発酵させた「タパイウビ」もある。

-

監修:小泉武夫(こいずみたけお)1943年福島県の酒造家に生まれる。農学博士。東京農業大学名誉教授のほか、全国の大学で客員教授を務める。専攻は醸造学・発酵学・食文化論。食にまつわる著書は140冊以上。国や各地の自治体など、行政機関での食に関するアドバイザーを多数兼任。発酵文化の推進ならびにその技術の普及を通じてさまざまな発展に寄与することを目的とした「発酵文化推進機構」の理事長も務める。 発酵文化推進機構公式サイト