酢のきほん

日本食の代表格であるすしをはじめ、酢の物や酢漬け、ドレッシングなどにも使用される、定番調味料の一つである「酢」。アルコールを酢酸菌の力で発酵させると酢ができるため、世界中に多種多様な酢があります。日本では日本酒からつくる米酢がポピュラーであり、ワインの産地であるフランスではワインビネガー、ビール醸造が盛んなイギリスやドイツなどではモルトビネガーが主流というように、各国の酒文化と酢は切っても切れない関係であることがうかがえます。

酢のはじまり

酢の歴史はとても古く「世界最古の調味料」といわれているほど。紀元前5000年頃のメソポタミア南部(現在のイラク周辺)には、酢があったという記録が残っているそうです。干しぶどうやナツメヤシなどから酒をつくっており、同じ頃に酢も誕生したとか。

また、酢は昔から“体にいいもの”として知られていたようで、医学の父といわれる古代ギリシャの医師であるヒポクラテスは病気の治療に酢を用い、古代エジプトの女王クレオパトラは美容を保つために、真珠を酢に溶かして飲んだという逸話もあります。

日本には4〜5世紀頃に、中国から酒の醸造技術とともに米酢の技術が伝来したといわれています。7世紀後半〜10世紀頃の律令制の時代には、朝廷に「造酒司(みきのつかさ)」という役職が置かれ、酒や酢がつくられていました。平安時代の日本の文献「延喜式(えんぎしき)」には、米酢の原料の使用割合まで記されており、これが日本における最古の酢のつくり方の記録とされています。原料の使用割合まで記された米酢のつくり方が記載されており、これが日本における最古の記録とされています。

その後、酢が広く使われるようになったのは江戸時代になってから。酢の製法が全国に広がり、酢を使用した料理も多く生まれました。ご飯に酢を混ぜて押しずしにした「早ずし」が誕生し、その後「巻きずし」や「いなりずし」も次々と生まれました。

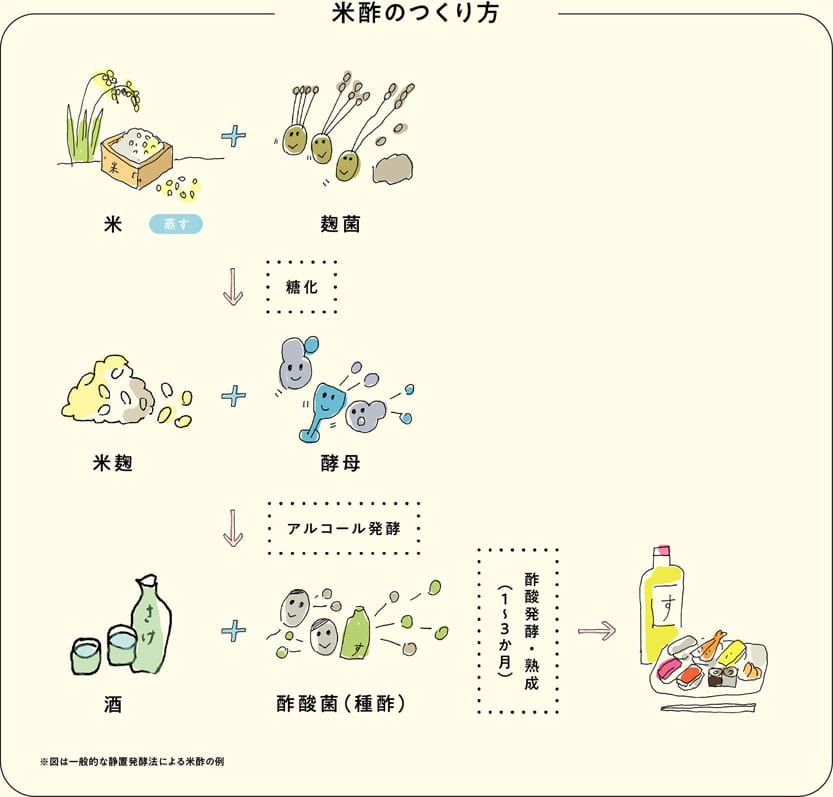

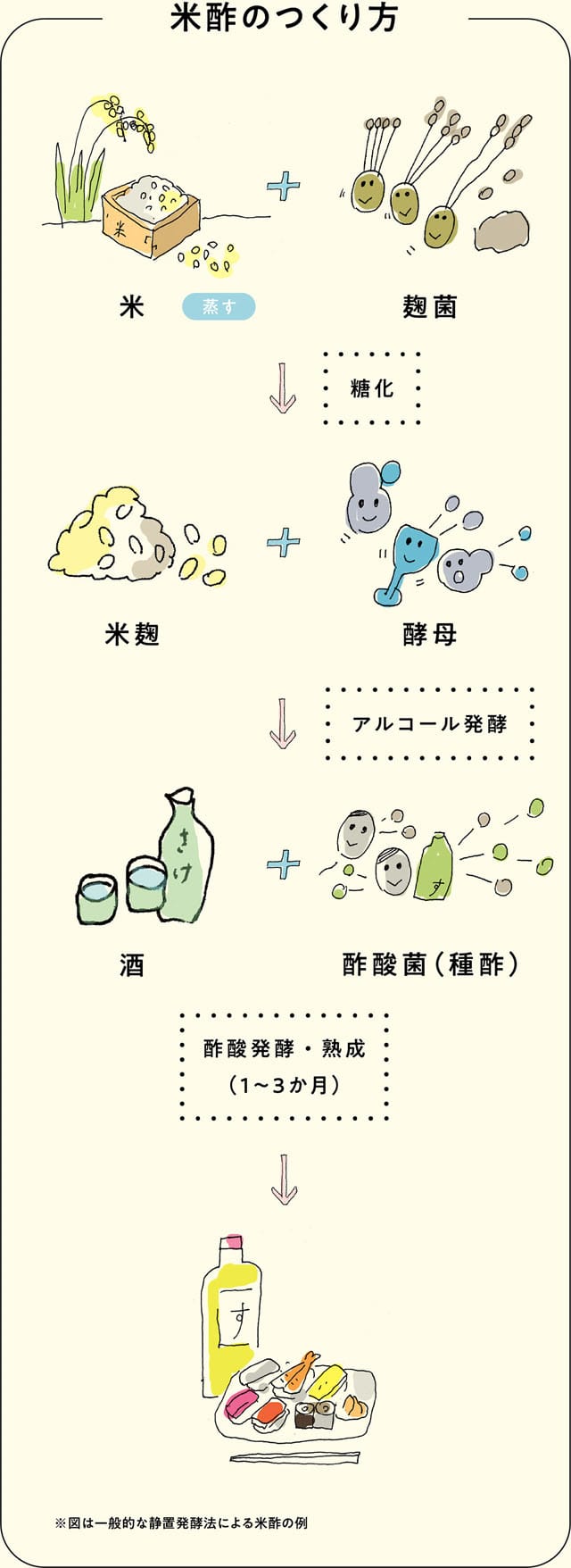

どんな製法?

糖質を含む原料をアルコール発酵させ、それを酢酸発酵させてつくります。まずは酒をつくるところからスタート。穀物酢であれば米や麦を原料に酒をつくり、果実酢であれば原料となる果実を発酵させて酒をつくります。そこに「種酢」と呼ばれる酢酸菌を加えて酢酸発酵させると、酒のアルコール成分が酢酸に変わり酢ができます。

発酵方法には大きく分けて「表面発酵法(静置発酵法)」と「全面発酵法(深部発酵法)」の2種類があります。表面発酵法は酒に種酢を加えて混ぜ、静かに置いておきます。容器の中で液体が自然に循環して酢酸発酵が進行し、1〜3か月で酢が完成。一方、全面発酵法は機械を使って液体を攪拌(かくはん)することで空気を入れ、酢酸発酵を促します。そのため、表面発酵法よりも短期間で酢ができあがります。

表面発酵法は昔ながらの伝統的製法であり、発酵・熟成期間が長いため、酸味に加えコクや旨み、香りのあるお酢に仕上がります。全面発酵法は大量生産が可能で、酸味がやや強く、淡白な味に仕上がるといわれています。

どんな種類?

日本農林規格(JAS)では酢のことを「食酢」とし、製法により大きく「醸造酢」と「合成酢」に分類されます。醸造酢は、米、麦、とうもろこしなどの穀類、果実、野菜、サトウキビ、はちみつ、アルコールなどを原料に、これを酢酸発酵させてつくります。原料により、醸造酢はさらに「穀物酢」と「果実酢」に分類されます。一方の合成酢は、水で薄めた酢酸や氷酢酸に、砂糖や酸味料、醸造酢などを加えてつくります。

代表的な酢

-

- 米酢

- 穀物酢の一種で、米を主な原料としたもの。米のみからつくられたものは「純米酢」と呼ばれる。米特有の甘みと旨みがあり、角のないまろやかな酸味が特徴。和食との相性がよく、酢飯や酢の物など幅広く使われる。加熱すると香りが飛びやすい。

-

- 穀物酢

- 米酢以外の穀物酢で、米、酒粕、麦、とうもろこし、豆、サトウキビなどが原料。数種類をブレンドしてつくられることが多く、日本で最も多く生産されている。シャープな酸味とすっきりした味わいで、加熱調理に適している。

-

- 黒酢

- 穀物酢の一種で、玄米を原料としたもの。鹿児島県発祥で、長期間じっくりと発酵・熟成されることで深い琥珀色に。つぼの中でつくることから「壺酢」と呼ばれることも。コクと風味が豊かで飲む酢としても親しまれている。

-

- 粕酢(赤酢)

- 穀物酢の一種で、酒粕を原料としたもの。独特の風味と旨みがあり、老舗の料亭やすし屋で用いられることが多い。長期熟成で赤みを帯びたものは「赤酢」とも呼ばれる。

-

- りんご酢

- 果実酢の一種で、リンゴを原料としたもの。爽やかな香りとやわらかな酸味が特徴。野菜との相性が抜群で、ドレッシングなどに向いている。ビネガードリンクやスイーツにも活用できる。

酢の効果

酢の薬効や健康への効果は古くから知られていますが、さまざまな機能性があることが近年になって科学的に検証されています。

-

- 食欲増進効果

- 酸味が加わることで、脂っこい料理もさっぱり食べやすくなります。また、酸味により唾液の分泌が促進されるため、食欲が増すといわれています。

-

- 殺菌・防腐効果

- 酢の主な成分は酢酸。そのため酢はpH値が低く、細菌などの微生物が生息できません。生魚を酢で締めたり、ピクルスなどの酢漬けにしたり、この働きを利用して食材の保存性を高めることができます。

-

- 調理上の効果

- 魚の臭みのもとであるトリメチルアミンに作用して臭みをとったり、肉がやわらかくなったり、骨と肉との離れ方がよくなったりする効果があります。また、素材のあくを抜いたり、変色を防いだり、色を鮮やかにしたりする効果も。

-

- 健康的効果

- 脂肪の分解を促進することから肥満の防止、糖の吸収をゆるやかにすることから急激な血糖値上昇の予防、血管を拡張させる物質に働きかけることから血圧上昇の予防などに効果があることが分かっています。また、カルシウムの吸収を促進することで骨粗鬆症(こつそしょうしょう)の予防や、疲労物質である乳酸を分解することで疲労回復効果などもあります。

酢のなかまたち

酢を表す英語「vinegar(ビネガー)」は、フランス語の“酸っぱいワイン(vinaigre/ビネグル)”が語源であり、世界中にさまざまな種類の酢が存在しています。

-

- ワインビネガー

- フランス生まれの酢で、ブドウを原料にしたもの。白ワイン用の白ぶどう品種を使った「白ワインビネガー」と、赤ワイン用の赤ぶどう品種を使った「赤ワインビネガー」がある。白ワインビネガーは果汁のみでつくられるため、フルーティーですっきりとした酸味が特徴。ドレッシングやマリネなどに。赤ワインビネガーは果皮なども使われているため、多少の渋みがあり、芳醇(ほうじゅん)な香りとコクのあるまろやかな味わいが特徴。煮込み料理や煮詰めてソースなどに使われる。

-

- バルサミコ酢

- イタリアの伝統的な酢で、ブドウのみを原料にしたもの。果汁を煮詰めて木樽で発酵・熟成させてつくる。正式名称は「アチェート・バルサミコ」で、イタリア語で“芳香性のある酢”を意味。1〜2年ごとに木樽を替えながら長期熟成するため、芳醇(ほうじゅん)な香りと濃厚でまろやかな甘みがある。味つけに使うというよりもソースやドレッシングなど、味のアクセントにおすすめ。

-

- モルトビネガー(麦芽酢)

- イギリスの代表的な酢で、大麦・小麦・とうもろこしなどを原料に、大麦麦芽(モルト)を使って糖化・発酵させたもの。ビールに似た独特の味と香りがあり、強い酸味が特徴。ピクルスやマヨネーズなどに向いており、イギリスではフィッシュ&チップスに欠かせない調味料として知られている。

-

- 香醋(こうず)

- 中国の伝統的な黒酢で、もち米やコーリャン(モロコシの一種)などを原料に長期熟成させたもの。お酢独特の刺激臭が少なく、まろやかで深みのある風味が特徴。中国では上海ガニや点心のお供に使われている。また、ドリンクとしても親しまれている。

-

監修:小泉武夫(こいずみたけお)1943年福島県の酒造家に生まれる。農学博士。東京農業大学名誉教授のほか、全国の大学で客員教授を務める。専攻は醸造学・発酵学・食文化論。食にまつわる著書は140冊以上。国や各地の自治体など、行政機関での食に関するアドバイザーを多数兼任。発酵文化の推進ならびにその技術の普及を通じてさまざまな発展に寄与することを目的とした「発酵文化推進機構」の理事長も務める。 発酵文化推進機構公式サイト