かつお節の

きほん

かつお節は、カツオの身を煮たあとにいぶして乾燥させたもの。お吸いものや煮もの、鍋ものなど、和食のだしのベースに用いられ、削ったものは冷奴やおひたし、お好み焼きなどのトッピングとしても使われます。

昔から縁起物としても知られるかつお節。かつお節には、カツオの背側の身からつくられる「雄節(おぶし)」と、腹側の身からつくられる「雌節(めぶし)」があり、その2つがぴったり合わさることから、結婚式の引き出物の定番とされます。

そんなかつお節には「荒節(あらぶし)」と「枯節(かれぶし)」の2種類があり、両者の違いは製造工程でカビをつけて発酵させているかどうか。煮たカツオを燻製にしたあとにカビをつけて乾燥させた枯節は、発酵食品に分類されます。カビ(カツオブシカビ)をつけて発酵させることで、かつお節の旨み成分であるイノシン酸やグルタミン酸が増し、また、香り高いかつお節の風味が生まれます。

かつお節のはじまり

かつお節は、保存性を高めるためにカツオを干した「堅魚(かたうお)」と呼ばれる干しかつおが原型です。701年制定の法典「大宝律令(たいほうりつりょう)」に、堅魚が納税用の物品に指定されていることから、それ以前から普及していたことが伺えます。

室町時代に入ると、干しかつおを煙でいぶすように。熱や煙でいぶして乾燥させる「焙乾(ばいかん)」の技術が導入されました。そして江戸時代初期に、紀州(現在の和歌山県)の漁師である角屋甚太郎が焙乾設備を改良し、現在の荒節に似たものが誕生。「熊野節(くまのぶし)」として、主に大坂や京都の富裕層のあいだで人気を博しました。

その後、熊野節の製法が土佐(現在の高知県)へ伝えられたものの、江戸や大坂への輸送中にカビが生えてしまうというトラブルが発生。そこで、2代目・角屋甚太郎が悪いカビが生えないように、最初から優良カビをつけるという画期的な「焙乾カビ付け法」を考案したのです。

こうしてできた「土佐節(とさぶし)」は長期保存と長期輸送が可能な土佐藩の代表的貿易品となり、全国各地へ広がりました。そして、焙乾カビ付け法は現在のかつお節(枯節)製造の主流となり、2021年には「土佐節の製造技術」が登録無形民俗文化財に登録されました。

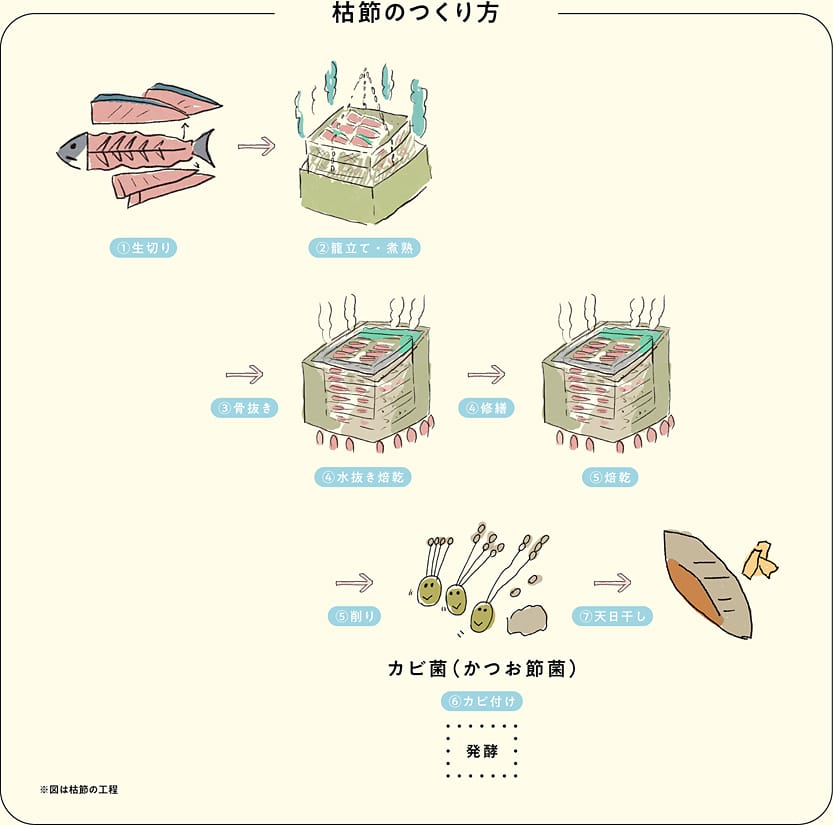

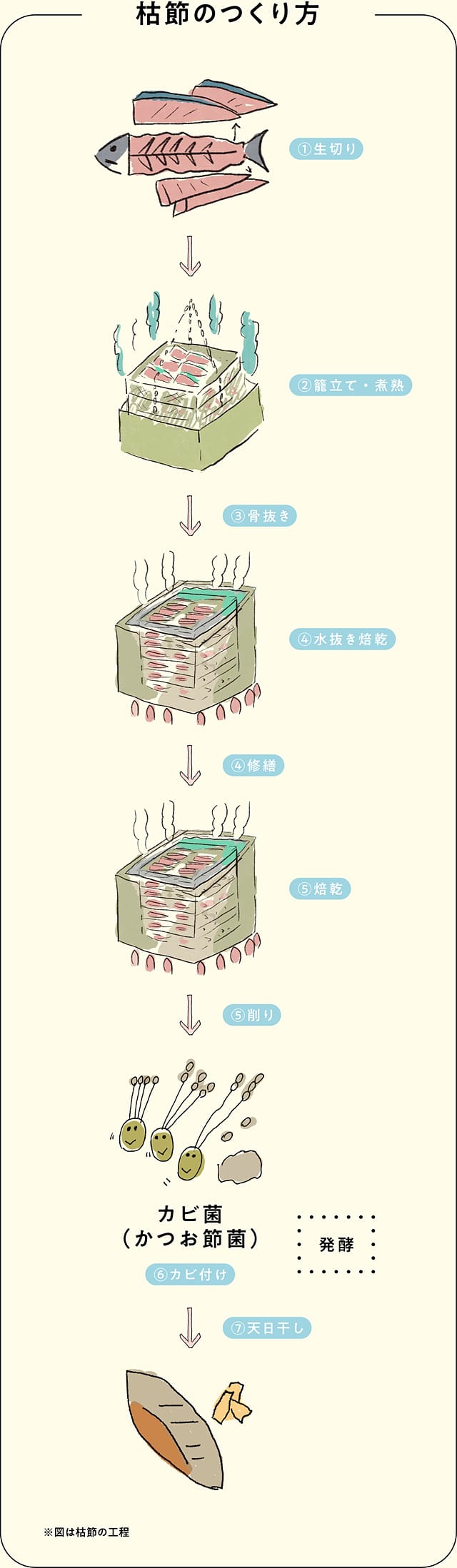

どんな製法?

かつお節(枯節)の製造工程はとても複雑で、完成するまでに数か月かかります。たくさんの工程を経て、徹底的に水分を抜かれたかつお節(枯節)は「世界一かたい発酵食品」といわれています。

① 生切り(なまぎり)

原料であるカツオの頭と内臓を取り除き3枚におろす。身が大きい場合は半身をさらに背肉と腹肉に切り分け、4本の節にする。背側の2本は「雄節」、腹側の2本は「雌節」と呼ばれる。

② 籠立て(かごだて)・煮熟(しゃじゅく)

生切りしたカツオの身を籠に並べ、籠ごとお湯につけて1〜2時間煮る。じっくり煮ることで魚の生臭さが抜け、身がしっかり締まる。

③ 骨抜き

冷ましてから、骨をはじめ、皮・うろこ・皮下脂肪・汚れなどを丁寧に取り除く。

④ 水抜き焙乾(一番火)・修繕

すのこのついた蒸し籠に並べていぶす。最初の焙乾を「水抜き焙乾」または「一番火」という。また、これまでの工程で破損した部分に、身のかけらなどをすり潰したパテを塗り込んで修繕する。

⑤ 焙乾・削り

再度蒸し籠に並べていぶす。このとき一気に乾燥させると、表面だけが乾いてしまい中の水分が抜けにくくなってしまうため、途中で火からおろして休ませながら、10〜20日かけていぶす。これを「間歇(かんけつ)焙乾」と呼ぶ。

なお、2〜3回焙乾を終えたものが「荒節」となる。一般的に削り節のパックとして売られている商品は、荒節を原料としているものが多い。そして、荒節の表面を削ったものが「裸節(はだかぶし)」と呼ばれる(※この時点ではまだ発酵食品ではない)。

⑥ カビ付け

2日ほど干した裸節にカビ菌を噴霧(ふんむ)する。かつては室と呼ばれるカビ付け庫に自然発生する菌を利用していたが、現在は培養された優良カビを使うのが一般的。1〜2週間で「一番カビ」と呼ばれる最初のカビに表面が覆われる。

⑦ 天日干し

晴れた日に一番カビが生えた節を天日干しにし、その後、刷毛でカビを払い落とす。カビ付けと天日干しを繰り返すうちに、カツオの水分量が12〜15%にまで低下する。なお、カビ付けを1回以上行ったものが「枯節」となり、複数回以上行ったものを「本枯節」という。

どんな種類?

-

- 荒節

- カツオの身を煮たあとにいぶして乾燥させたもの。カビ付けは行わないため、発酵食品ではない。色は黒く、いぶした香りとカツオの風味が強い味わい。削り節の原材料名には「かつおのふし」と表示されている。

-

- 枯節

- 荒節の完成後に表面を削り、カビ付けと天日干しを繰り返したもの。カビ付けにより、微生物の働きが作用しているため、発酵食品に分類される。色は薄い茶色で、上品な香りとまろやかな味わい。削り節の原材料名には「かつおのかれぶし」と表示されている。

-

- 本枯節

- 枯節よりもカビ付けと天日干しを多く繰り返したもの。長い時間をかけることで、より芳醇な香りと深みのある旨みがでる。

かつお節のおいしさの秘密

かつお節の主成分は「イノシン酸」です。旨み成分のひとつで、核酸の一種であるイノシン酸は生きているカツオには存在しない物質で、カツオが死んだあとに筋肉中のアデノシン三リン酸(ATP)という物質が分解されることで生まれます。また、カビ付けの工程でも、カビが分泌する酵素によってイノシン酸が増加することがわかっており、旨みが増します。

また、カビのたんぱく質分解酵素であるプロテアーゼがカツオのたんぱく質を分解し、旨み成分のひとつである「グルタミン酸」などのアミノ酸をかつお節の中に蓄積させます。こうして、核酸系の旨み成分とアミノ酸系の旨み成分が合わさることで生まれる相乗効果が、より強い旨みを生み出します。

さらに、カビはかつお節の上品な香りづくりにも一役買っています。カビが分泌する脂肪分解酵素であるリパーゼが、カツオの脂肪分を分解。その工程では、ヘキサナールとヘプタナールなどの香気成分が生成されて、香り高くまろやかな風味を醸成しています。

-

監修:小泉武夫(こいずみたけお)1943年福島県の酒造家に生まれる。農学博士。東京農業大学名誉教授のほか、全国の大学で客員教授を務める。専攻は醸造学・発酵学・食文化論。食にまつわる著書は140冊以上。国や各地の自治体など、行政機関での食に関するアドバイザーを多数兼任。発酵文化の推進ならびにその技術の普及を通じてさまざまな発展に寄与することを目的とした「発酵文化推進機構」の理事長も務める。 発酵文化推進機構公式サイト