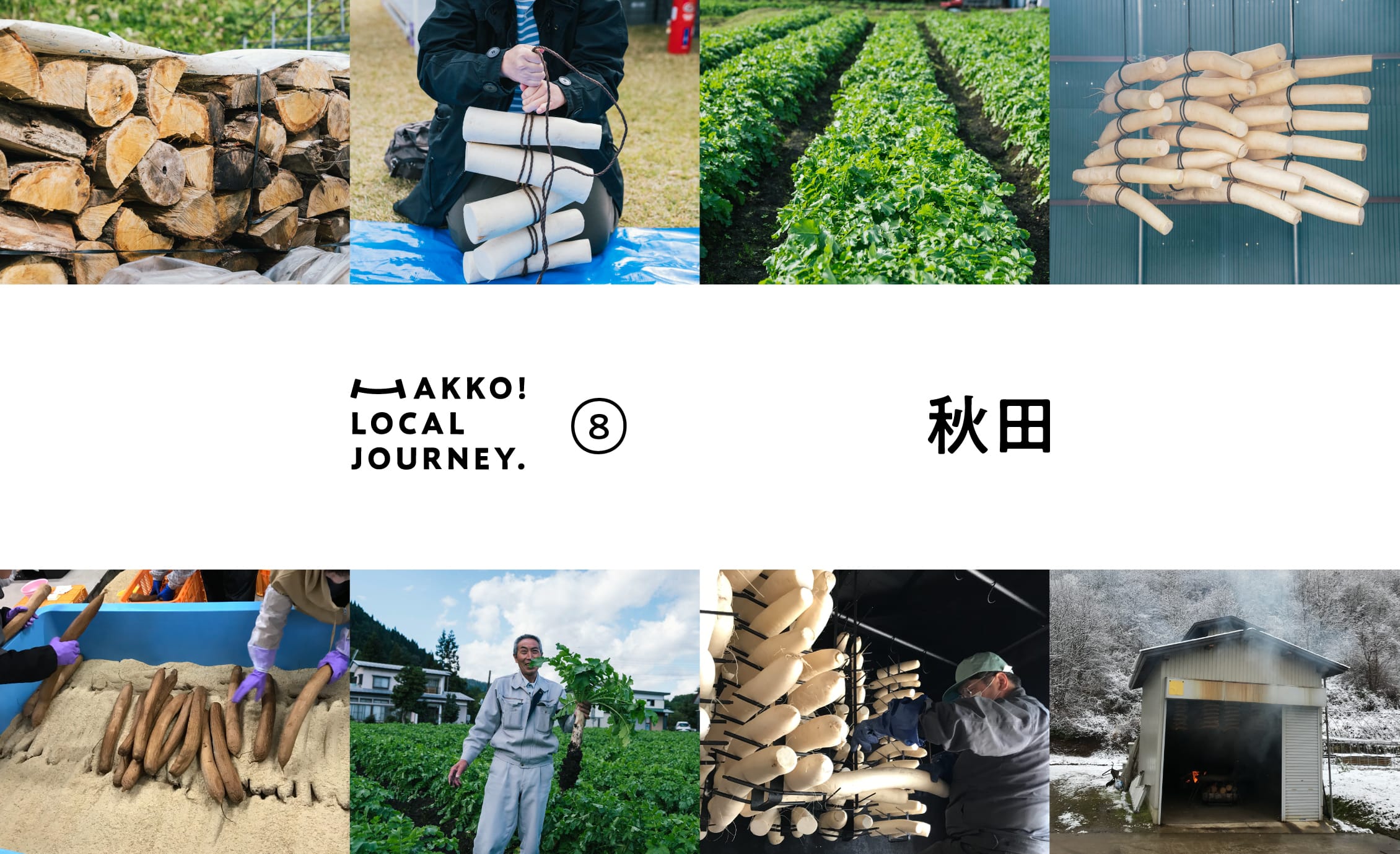

雪深い秋田の気候が育んだ「いぶりがっこ」

類いまれなる漬物の世界へ。

日本の地域に息づく伝統的な発酵と、発酵と共に生きる人々の暮らし。それは日本が誇る食文化のひとつです。そんな“発酵”を探し求める旅へ。読めば、地域と発酵がもっと好きになる。

今回は、薫製にした大根などを麹やぬかで漬けた発酵食品「いぶりがっこ」の生産地、秋田へ。

居酒屋のメニューにも多く登場する「いぶりがっこ」。薫製にした大根などを麹やぬかで漬けた発酵食品である。カリコリした軽やかな食感とスモーキーな風味が食欲をそそり、ご飯にもお酒にも合うため、幅広い世代に人気がある。そんないぶりがっこの故郷は秋田県。なかでもとりわけ雪深い地域である、横手市山内地区で昔から多くつくられているという。原料の大根が収穫される晩秋は製造のシーズンだ。そこで大根の収穫期に合わせて秋田を訪ね、いぶりがっこについて話を伺った。

いぶりがっこはどうやってつくるのか?

日本は“漬物王国”だ。全国各地に、その土地の食材を使ったさまざまな漬物がある。そんな漬物バリエーションのなかでも、薫製した漬物はとても珍しい。いぶりがっこの由来をたどると、その始まりは室町時代からといわれており、この地域の気候が大きく影響していた。東北地方の日本海側は日照時間が短く、秋田はいつも全国最下位を争っている。晴れの日が少なく、特に横手エリアは11月下旬頃から雪が降り始める全国有数の豪雪地帯。

もともと長い冬を過ごすための保存食として、収穫した大根を天日干しして、たくあんをつくっていた。しかし天候が悪く、雪も降ってはなかなか外に干すことができない。仕方なく家の中でいろりの上で干していたら、いつの間にか煙でいぶされてしまったのだ。この地域らしいエピソードである。秋田では漬物のことを方言で「がっこ」と言い、いぶしたがっこだから、いぶりがっこと呼ばれるようになった。2019年より秋田県の特産品としてGIマーク(※)を取得している。

※GIマーク

地理的表示(GI)保護制度。地域の伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が品質等の特性に結びついている産品を知的財産として登録し保護する制度。

いぶりがっこのつくり方は、まず畑から大根を収穫したら、すぐに洗って新鮮なうちに干すこと。横手では、各農家が大根の生産からいぶりがっこの製造までを行っていることが多く、家の庭や空き地に「いぶし小屋」と呼ばれるガレージのような専用の建物がある。洗った大根は、そのいぶし小屋の中にどんどんつるされる。

昔は大根を縄で編んで8〜10本ほど束にして縛り、ずらりとぶら下げていたが、最近は真ちゅう製の柵のような専用の器具が小屋の中に装備されていて、そこに大根をセットして干すことが多いようだ。設備を整えるのはそれなりに高価だが、編むよりは早く作業ができるという。1回いぶすのに、だいたい2000〜3000本くらいを干す。

大根を全部つるし終わったら、いよいよ薫製作業が始まる。どっしりとした太めのまきを積み上げて火を放ち、キャンプファイヤーのような状態でボウボウと燃やす。結構な迫力である。小屋の中にそう長くは入っていられず、煙で目を開けているのがつらい。この時期に横手を訪れると、いぶりがっこをつくるために、集落のあちこちで煙が上がっているという。

まきの土台は車輪を付けたカート状になっていて、長い棒などでグイッと突くと動かせるようになっている。大根が均一にいぶされるように、時々動かしてまきの位置を変える。三日三晩たき続け、小屋の中の温度が下がらないように時々様子を見て調整する。結構体力のいる仕事だ。大根が程よくしおれて、への字のように曲がって来たら完成である。

いぶし終わった大根は、漬け床にきれいに並べて漬け込み、発酵・熟成させる。漬け床の材料は主に、米麹、米ぬか、玄米、塩、白ざら糖などだが、各家庭によって入れるものは多少違ったりもする。それぞれの家にそれぞれの味がある。これまでは添加物(保存料)を入れたものもあったそうだが、GIマークを取得してからは、マークを付けて販売する場合はすべて自然由来の原料を使い、添加物は入っていない。

ちなみに横手はほかの地域に比べて、麹と玄米を使用する生産者が多い。これらを使うことでよりやわらかい甘みが出るという。またGIマークの製造基準では40日以上漬け込む決まりがあるが、生産者によってはもう少し長く、60日以上漬けることが多い。真冬の冷気のなかでゆっくり乳酸醗酵させることで、大根の内部まで漬け床の旨みが十分に浸透し、大根本来の甘みを引き立てるという。

いぶりがっこの競技会「いぶりんピック」も開催

〈横手市いぶりがっこ活性化協議会〉は、いぶりがっこの魅力を伝えるために、さまざまなかたちで情報発信を行っている。自家製いぶりがっこの味を競うイベント「いぶりんピック」は、生産者同士の交流促進と、技術や品質の向上を目的に毎年開催され、2021年で第15回を迎えた。

昔ながらの天然由来の材料だけでつくる「クラシカル部門」と、いぶりがっこのアレンジ料理や薫製食品など自由な発想で出品できる「フリースタイル部門」がある。横手市長や山内地域の関係者、学生なども交えて厳正な審査が行われ、金、銀、銅の受賞者を決める。入賞者の商品は瞬く間に売れてしまうほど人気だ。

会長の佐藤健一さんによると「この地域では昔から農家が各自で大根を育てていて、それを自分たちが食べる分としていぶりがっこにしていました。家庭の郷土食を町おこしに役立てたいと思って始まったのが、いぶりんピックです」とのこと。

同協会では、いぶりんピッククラシカル部門の初代金賞受賞者のレシピをもとに開発した「金樽」というブランド商品の販売促進にも努めている。金樽用に配合された独自の漬け床をつくり、それを各生産者に配って製造方法を伝え、統一した高品質のいぶりがっこの生産に協力してもらっている。そうすることで伝統の味を守り、品質向上につなげている。GIマークを付けた金樽を市場に出し、いぶりがっこのブランディングに貢献している。

生産者はほとんどが70歳以上。高齢化で後継者が少ないことから、いぶりがっこの生産者は年々減ってきていることも事実だという。2021年6月より、漬物の販売に保健所の許可が必要となる改正食品衛生法が施行され、許可を得るためには設備を改修するなど資金面での負担が大きく、減少にますます拍車がかかっているそうだ。

「生産量だけで見ると、例えば大仙市などでは企業でいぶりがっこをつくっているので、そちらの方が多いのですが、横手では個人でつくる生産者数が多い。各家庭で少しずつ味が違い、そのバリエーションの豊富さも横手の文化として大事なことだと思っています。後継者については県外の若い人が興味を持って来てくれることもあってありがたいのですが、作業は大変だし収入面でもなかなか難しく、長く続かないというのが現状です」と佐藤さん。

佐藤さんは自身でもいぶりがっこをつくっている。もうすぐ収穫だという大根畑へ連れて行ってもらった。大根の品種は「香漬の助(こうづけのすけ)」。横手の農家はこの品種を栽培していることが多い。肉付きや水分量がちょうど良く、長く漬け込んでも食感がいいそうだ。

「普通に煮物などで食べてもおいしい大根です。秋田県の農業試験場でもいろいろと品種改良しているのですが、私はこの大根が一番バランス良いと思って栽培しています」

佐藤さんの畑は、農業の国際標準であるGLOBALG.A.P.(グローバルギャップ)認証を取得している。食品の安全や労働環境、環境保全に配慮した、持続可能な取り組みを実践している生産者や生産グループに与えられる国際標準規格である。取得することで信頼性を高め、世界各国の小売業者に販売できる。かなり細かく厳しい審査があり、苦労も多かったそうだが「量で売るのではなく、質で勝負したい」と佐藤さんは言う。大根を欲しがる小売店などから問い合わせがくることもあるとのことだが、すべていぶりがっこ用として栽培している。

「うちの冷蔵庫にはいつもいぶりがっこが入っているし、僕たちはもう飽きちゃって、そんなに食べないんですよ」と笑う佐藤さんだったが、後ほど佐藤さんのつくったいぶりがっこを食べてみると、カリッとした心地よい食感でありながら、程よいジューシーさがあり、深いいぶし加減と麹のやさしくふくよかな甘みが絶妙な、とてもおいしいいぶりがっこだった。

秋田の人々が大切にしている漬物文化

いぶりがっこを購入するなら、横手市山内地区にある〈道の駅さんない〉へ行ってみよう。陳列台に並んでいるいぶりがっこのあまりの種類の多さに驚く。生産者が個々に自分の名前で販売しており、陳列台にも大きく表記されている。材料やつくり方が少しずつ違い、地元の人は生産者名を見て買う。各自お気に入りがあるようだ。いくつか買って食べ比べをするのも楽しい。人がひっきりなしに訪れ、観光客にも人気のスポットである。

GI商品をお求めの場合は、GIマークをよくチェックして。

冬の間の保存食として、“がっこ”は秋田の人々にとって生活に欠かせないものだった。いぶりがっこ以外にも、秋田には漬物の種類が多い。雪が降る前に収穫されるさまざまな野菜を、味噌や麹、酒粕などに漬けて、長く厳しい冬の食料にしていた。

昔から稲作が盛んで米が豊富だった秋田では、保存食に麹を使うことは自然で当たり前のことだった。秋田の人は甘いもの好きで、麹の分量が多めの甘めな漬物が多い。横手市増田で地元に古くからある麹屋が営む食堂〈羽場こうじ茶屋くらを〉を訊ねると、ランチメニューに色とりどりのさまざまな漬物が登場する。台所を守るお母さんたちが家族のために日々つくってきた、家庭の味がベースになった漬物だ。この土地らしい日常の発酵文化を体感できる貴重な場所の一つである。

真冬の秋田は雪深く寒さも厳しいが、1・2月はちょうどいぶりがっこができあがる季節。新もののいぶりがっこを求めて秋田を旅し、こたつで温かいご飯や熱かんと一緒にパリポリ食べるのも、きっと至福のひとときになるはずだ。

横手市いぶりがっこ活性化協議会

web:https://yokoteiburi.business.site/

道の駅さんない

address:秋田県横手市山内土渕字小目倉沢34

tel:0182-56-1600

web:http://a-woodyland.jp/