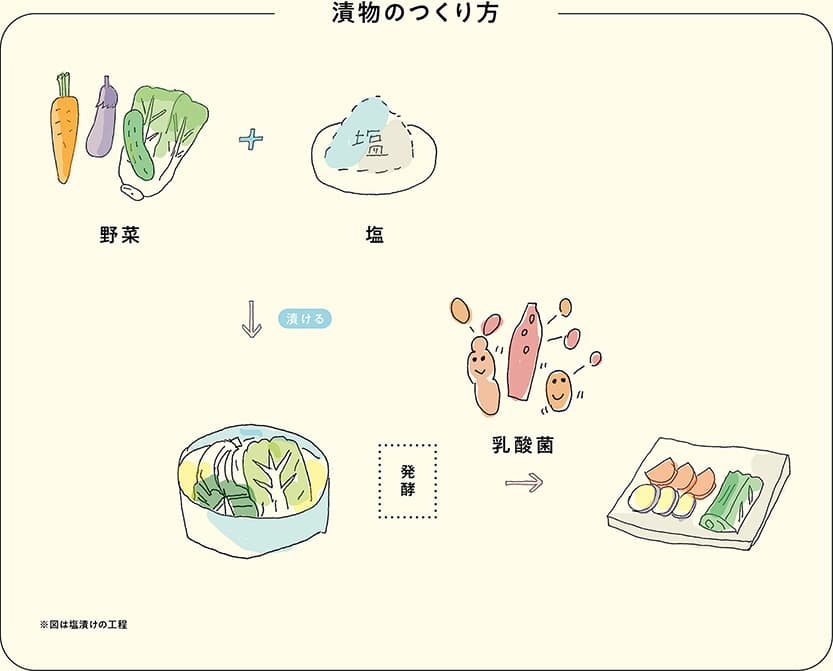

漬物のきほん

漬物とは、さまざまな食材を塩、醤油、味噌、酢、麹、米ぬか、酒粕などに漬け込むことで、豊かな風味と保存性を高めた食品のこと。野菜や果物をはじめ、魚介類や肉類などの漬物もありますが、ここでは主に野菜の漬物について紹介します。漬物は野菜が塩漬けなどで脱水されるため、野菜の旨みとビタミン、食物繊維、ミネラルなどの栄養が凝縮されています。また、発酵させた漬物には乳酸菌が含まれており、“腸活”にも取り入れやすい発酵食品です。

漬物のはじまり

日本のみならず、世界中に存在する漬物。6世紀中頃に出た中国最古の農業書「斉民要術(せいみんようじゅつ)」には、野菜の塩漬け方法などが見られ、これが世界最古の漬物の製造方法に関する文献とされています。日本では奈良時代の平城京跡から見つかった木簡に、ウリや青菜の塩漬けに関する記載があります。そして、平安時代の日本の文献「延喜式(えんぎしき)」には、塩漬け、醤漬け、ぬか漬けなど、漬物のつくり方についての詳しい記録が残っています。春にはワラビ・フキ・ウリなどの漬物、秋にはナス・ショウガ・カキ・ナシなどの漬物があったことが記され、当時からバリエーションが豊かだったことがうかがえます。

鎌倉時代から室町時代に茶の湯や香道文化が発展すると、漬物が「香の物」と呼ばれるように。これはお香の香りを楽しむ「聞香(もんこう)」の際に、香りの強い漬物を口にして嗅覚をリセットしたことに由来するといわれています。江戸時代初期には、江戸や京都、大阪に漬物専門店である「香の物屋」が誕生し大繁盛となります。「ぬか漬け」の出現もこの頃で、繰り返し使える漬け床が、漬物の一般家庭への普及に一役買ったといえます。

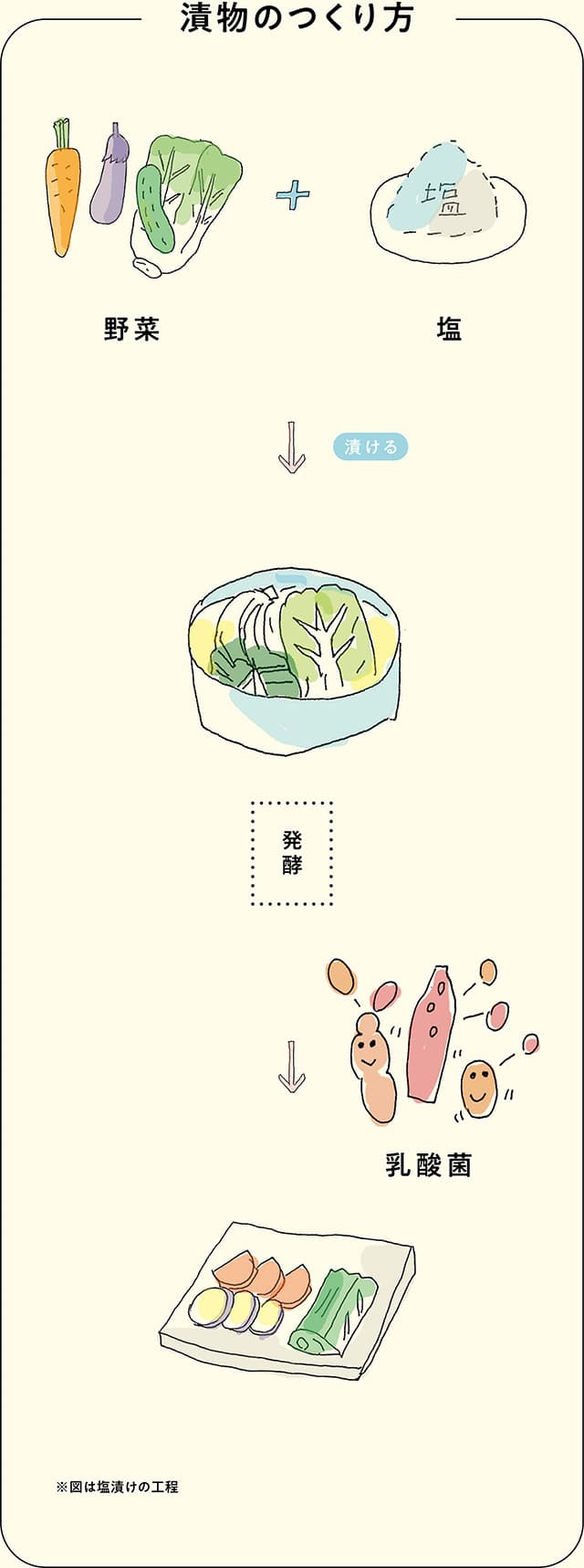

どんな製法?

漬物は、つくる過程で発酵する「発酵漬物」と、発酵しない「無発酵漬物」の2つに大きく分類されます。発酵漬物は塩分を含む漬け床に野菜を漬け込むことで、野菜から出た水の中で乳酸菌が育成し、その働きによって完成します。

野菜にもともと付着している乳酸菌が、野菜の糖類などを分解して乳酸を生成。これにより野菜のpHが低下することで酸性になるため、酸味が出ると同時に、酸に弱い腐敗菌の働きが抑えられ保存性が高まります。また、空気中などから付着した酵母も増殖し、それに伴い香気成分がつくられ漬物特有の風味が生まれます。

なお、乳酸菌は空気を嫌う「嫌気性菌」のため、空気に触れにくい環境で発酵させることが重要です。

どんな種類?

日本は世界的に見ても圧倒的に漬物の種類が豊富で“漬物大国”といえます。塩、醤油、米酢、みりん、ぬか、麹、味噌、酒粕など、何に漬けるかによって分類することができます。また、一夜漬け、浅漬け、古漬けなど、漬ける期間によっても分類され、さらに何の食材を漬けるかによって、細かく分けられます。ここでは代表的なものを紹介します。

-

- 塩漬け

- 漬物のなかで最も古い歴史を持ち、漬物の原点といえる。もともとは野菜の保存を目的として塩漬けし、野菜についていた乳酸菌が作用して自然発酵したのがはじまりだと考えられる。京都の上賀茂地区でつくられるカブの一種であるすぐきを漬けた「すぐき漬け」や、なすを赤シソと塩で漬けた「しば漬け」が代表的。

-

- ぬか漬け

- 米ぬかに塩や水を加えた「ぬか床」に漬けてつくる、日本ならではの漬物。米ぬかは日本人の主食であるお米を精米する際の副産物であるため、日本の食文化が生んだ漬物といえる。ぬか床は定期的にかき混ぜることで、繰り返し使うことができる。「たくあん」もぬか漬けの一種。

-

- 麹漬け

- 米麹に塩や砂糖を加えた漬け床でつくる漬物。塩で下漬けした大根を漬けた東京の「べったら漬け」や、塩、米麹、お米の割合がそのまま名前になった福島の「三五八(さごはち)漬け」などが有名。

-

- 粕漬け

- 日本酒をつくる際に出る「酒粕」や、みりんをつくる際に出る「みりん粕」を漬け床にした漬物。シロウリなどを塩漬けにし、酒粕を繰り返し替えながら漬け込んだ「奈良漬け」や、ワサビの葉や茎を漬け込んだ「わさび漬け」などがある。また、野菜のほかに魚介類や肉などを使ったものも多い。

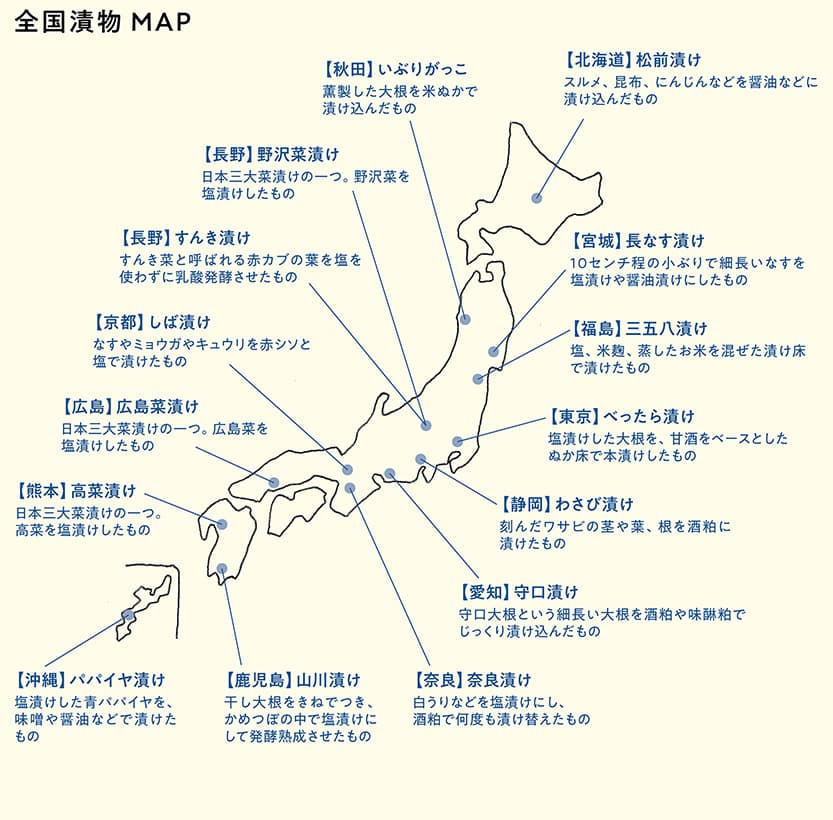

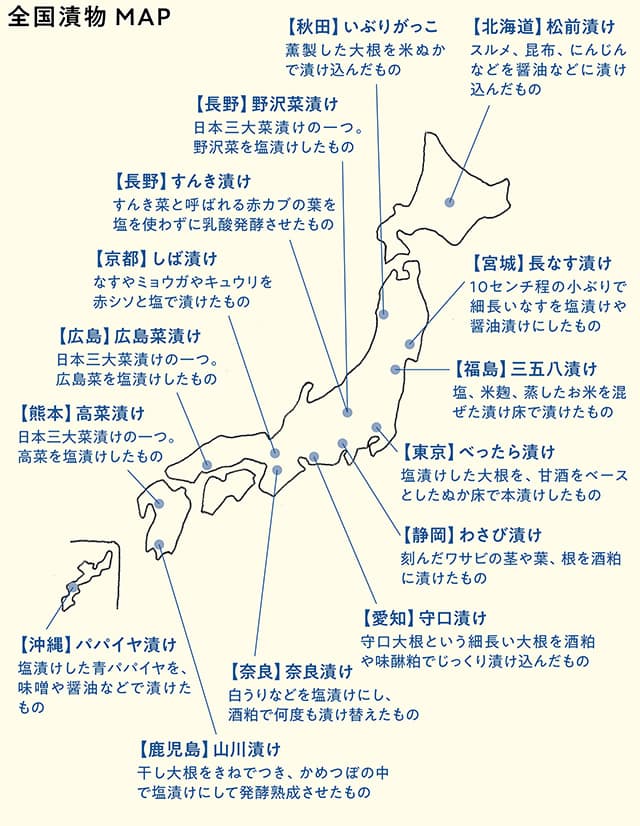

どんな嗜好と産地?

全国津々浦々に残る、その土地の気候や特産品を生かした漬物。同じ種類でも、地域や家庭によって味つけが異なるため、嗜好は人それぞれといえます。

元来、貯蔵目的で始まった保存食のため、雪に閉ざされ冬の農作物確保が厳しい東北地方では、昔から漬物づくりが盛んです。なかでも秋田では漬物のことを「がっこ」と呼び、いぶした大根をぬか床に漬けた「いぶりがっこ」をはじめ、なたで乱切りにした大根を甘酒で漬けた「なた漬け」など、多様な種類があります。

一方、温暖な気候の九州地方でも、風土に合った漬物があります。暑さによる腐敗を防ぐために古漬けにしたり、醤油や味噌、酒粕などの漬け床でつくる漬物が多いよう。日本三大菜漬けのひとつである「高菜漬け」はしっかりと漬け込んだ古漬けが伝統の味。また、鹿児島の「つぼ漬け」は、干した大根をつぼに入れて塩漬けにし、それを刻んでさらに三杯酢に漬けたものです。

上質な野菜が育つ風土というのはもちろん、禅宗や茶の湯文化と共に漬物文化も発展してきたのが京都。「しば漬け」「千枚漬け」「すぐき漬け」が京都三大漬物として知られています。

漬物のなかまたち

漬ける材料と漬け床があれば完成する漬物は、世界にもさまざまな種類があります。日本のように添え物として食べるほか、料理に使われることもあります。

-

- キムチ

- 朝鮮半島の代表的な漬物で、白菜などの野菜と塩、唐辛子、ニンニクなどを乳酸発酵させてつくる。さまざまな材料を使ったものがあり、200種類以上もあるとか。そのまま食べたり、炒め物やチゲに入れるなど調理して食べる。

-

- 酸菜

(スヮンツァイ)

- 中国東北部の漬物。白菜を塩漬けにし乳酸発酵させたもの。そのまま食べることはなく、冬場の主に鍋料理に使う。中国ではほかに、根菜類を生姜、唐辛子、花椒(ホアジャオ)などと塩漬けにしてつくる四川省の「泡菜(パオツァイ)」や、塩漬けにしたカラシナの変種の茎部分をさらに香辛料で漬けた「搾菜(ザーツァイ)」なども有名。

- 酸菜

-

- ザワークラウト

- ドイツ生まれの漬物で、キャベツを塩漬けにし乳酸発酵させたもの。ソーセージなどの肉料理をはじめとした料理の付け合わせとして、よく食べられている。英語では「サワークラウト」、フランス語では「シュークルート」と呼ばれ、日本でも知られる。

-

- ピクルス

- 西洋風の漬物で、野菜を塩漬けにし乳酸発酵させたもの。アメリカではキュウリのピクルスが一般的で、ハンバーガーやサンドイッチによく使われる。イギリスでは玉ねぎ、にんじん、カリフラワーなどの野菜や茹で卵のピクルスもある。日本では酢漬けなど発酵させない漬物もピクルスと呼んでいる。

-

監修:小泉武夫(こいずみたけお)1943年福島県の酒造家に生まれる。農学博士。東京農業大学名誉教授のほか、全国の大学で客員教授を務める。専攻は醸造学・発酵学・食文化論。食にまつわる著書は140冊以上。国や各地の自治体など、行政機関での食に関するアドバイザーを多数兼任。発酵文化の推進ならびにその技術の普及を通じてさまざまな発展に寄与することを目的とした「発酵文化推進機構」の理事長も務める。 発酵文化推進機構公式サイト