発酵のぎもん

腸活に欠かせない「酪酸菌」とは?

「酪酸菌(らくさんきん)」とは、腸内環境を整える働きのある腸内細菌(善玉菌)のひとつで、「酪酸(らくさん)」をつくり出す菌の総称として呼ばれています。

善玉菌といえば、乳酸菌やビフィズス菌が有名ですが、近年酪酸菌についての研究が進み、腸活に欠かせない菌として注目を集めるようになりました。

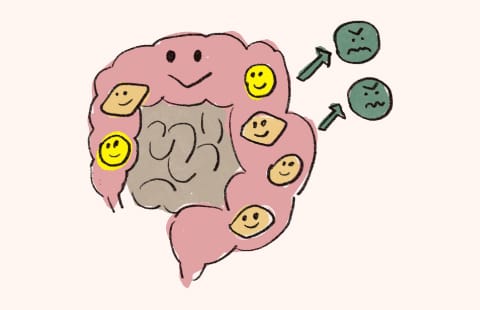

善玉菌はいずれも、食物に含まれる糖分や食物繊維を分解して酸をつくり出し、腸内を弱酸性の状態に保つことで、悪玉菌の侵入や増殖を防ぎ、善玉菌の棲みやすい環境をつくります。

ただし、善玉菌の種類によってつくり出す酸が異なり、乳酸菌は「乳酸」、ビフィズス菌は「乳酸」「酢酸」、酪酸菌は「酪酸」「酢酸」を生み出します。また、酪酸菌は、乳酸菌がつくった乳酸を使って酪酸を産生することもできます。

酪酸菌の働き

腸内フローラの改善・腸の健康を維持

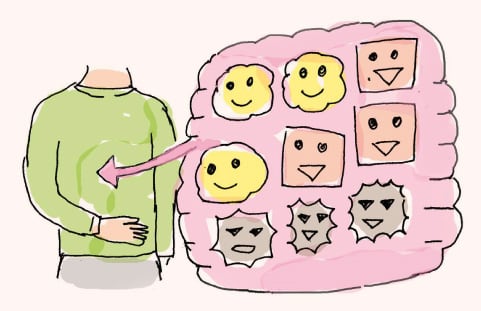

酪酸菌は、大腸を動かすエネルギー源となる酪酸をつくります。酪酸が腸のエネルギーになることで、腸のぜん道運動が促され便秘の解消を手助けします。また、酪酸が腸内を弱酸性に保つことで悪玉菌の発育を抑制。乳酸菌やビフィズス菌などほかの善玉菌が棲みやすい環境をつくって、善玉菌の増殖を促進することで、腸内フローラの健全なバランスを保ちます。

免疫力の維持向上

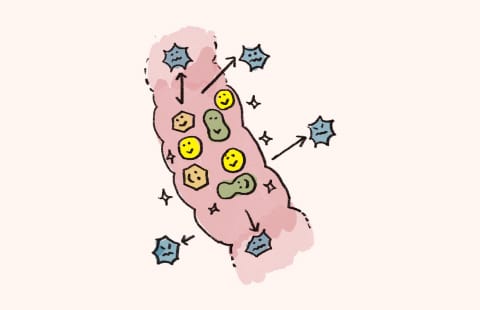

免疫機能を担う免疫細胞の約7割が腸に存在しているといわれています。酪酸には腸内の粘液の産生を促進させ、分厚い粘液層を保つことでバリア機能を強化し、外部からの有害物質の侵入を防ぐ働きがあります。また、アレルギーや自己免疫疾患などの過剰な免疫反応を調整する役割も。さらには腸の炎症を抑制する働きもあり、全身の健康維持に寄与しています。

酪酸菌を増やすには?

酪酸菌を含む食べ物には「ぬか漬け」や「臭豆腐」がありますが、これらだけから酪酸菌を摂取するのは難しいため、酪酸菌を含むサプリメントや整腸剤で補うのもいいでしょう。酪酸菌は「芽胞(がほう)」というカプセルのようなものに包まれているため、胃酸や高温などに耐性があり、生命力が強いので生きたまま腸に届きやすいといわれています。

また、すでに腸内にいる酪酸菌の働きを促して、酪酸菌を増やすことが重要です。酪酸菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖、レジスタントスターチなどの難消化性デンプンを含む食品を、積極的にとり入れることがおすすめです。

ただ、腸内環境はさまざまな菌が連携して保たれるため、特定の菌を増やせばいいというわけではありません。適度な運動と発酵食品を継続的にとり入れることが、バランスのいい腸内環境づくりには効果的です。

発酵のぎもん

-

監修:小泉武夫(こいずみたけお)1943年福島県の酒造家に生まれる。農学博士。東京農業大学名誉教授のほか、全国の大学で客員教授を務める。専攻は醸造学・発酵学・食文化論。食にまつわる著書は140冊以上。国や各地の自治体など、行政機関での食に関するアドバイザーを多数兼任。発酵文化の推進ならびにその技術の普及を通じてさまざまな発展に寄与することを目的とした「発酵文化推進機構」の理事長も務める。 発酵文化推進機構公式サイト