発酵のぎもん

発酵食品ってどんなものがあるの?

発酵食品とは、微生物の働きによって、食材の持つもともとの性質が人間にとって有益に変化した食品のこと。発酵食品にはどんな種類があるのか、私たちにとってどんなメリットがあるのか、どんな微生物が関わっているのかを見てみましょう。

発酵食品一覧

私たちの日々の食卓は豊富な発酵食品で成り立っています。発酵王国といわれる日本の食事・和食はもちろん、洋食にも発酵食品を容易に見つけることができます。

調味料

醤油、味噌、酢、みりん、魚醤、塩麹、醤油麹、酒粕、かんずり、豆板醤、コチュジャンなど

野菜類

ぬか漬け、キムチ、ピクルス、ザワークラウト、ザーサイなど

豆類

納豆、テンペ、豆腐よう、腐乳、臭豆腐など

魚類

かつお節、くさや、塩辛、へしこ、なれずしなど

肉類

生ハム、サラミ、ペパロニ、チョリソなど

乳製品

ヨーグルト、チーズ、発酵バターなど

酒類

日本酒、ビール、ワイン、マッコリ、焼酎・泡盛、ウイスキー、ブランデー、ウオッカ、ジン、ラム、テキーラ、白酒(パイチュウ)など

飲料

甘酒、碁石茶、阿波番茶、富山黒茶、石鎚(いしづち)黒茶、プーアール茶

パン・デザート

パン、ナタデココ、チョコレートなど

発酵食品の5つの効能

発酵させることでできる発酵食品は、食品の保存性が向上したり、風味がアップしたりと、それ自体に魅力がありますが、発酵食品を食べる私たちにとっても、さまざまなメリットをもたらしてくれます。

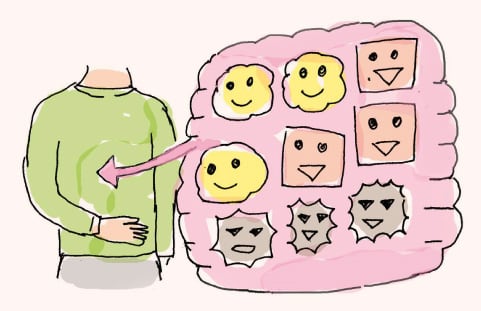

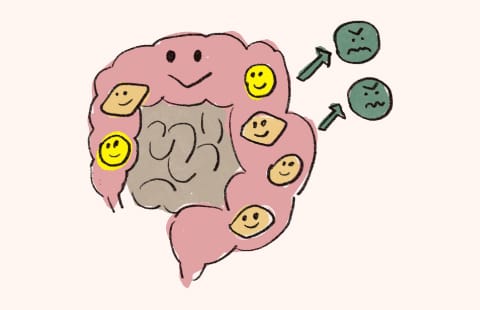

腸内環境の調整

善玉菌を含む発酵食品を食べることで、便秘や下痢、肌荒れなどを引き起こす悪玉菌の働きを抑制し、腸内環境を整えてくれます。

この働きがある発酵食品:ヨーグルト、チーズ、漬物、納豆など

代謝アップ

多くの発酵食品にはビタミンB群が含まれており、代謝を促進してくれます。

この働きがある発酵食品:酢、キムチ、納豆など

悪玉コレステロールの除去

大豆系の発酵食品には、血管の壁に付着した悪玉コレステロールを除去する働きがあり、高血圧の予防になります。

この働きがある発酵食品:納豆、味噌など

抗酸化作用

発酵食品には、ビタミンCやミネラル、カロテン、ポリフェノールなど、抗酸化物質が豊富に含まれています。抗酸化物質は、病気や老化の原因である活性酸素の発生を抑えてくれます。

この働きがある発酵食品:味噌、赤ワイン、バルサミコ酢など

ストレス軽減

アミノ酸の一種であるGABA(ギャバ)を含む発酵食品には、緊張やイライラなどのストレスを緩和する抗ストレス作用があります。

この働きがある発酵食品:ぬか漬け、キムチ、ヨーグルト、味噌など

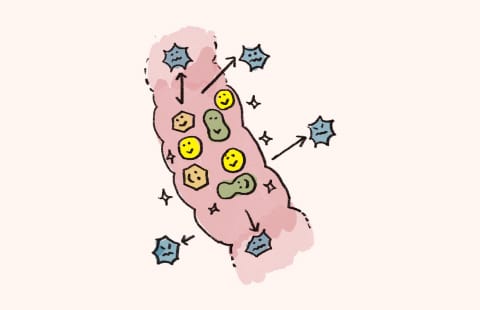

発酵食品をつくる三大微生物

発酵食品をつくるのに欠かせない微生物は主に「カビ」「酵母」「細菌」の3種類に分類されます。カビには麹菌(コウジカビ)、アオカビ、カツオブシカビなどがあり、酵母にはパン酵母、ビール酵母、清酒酵母など、細菌には乳酸菌、酢酸菌、納豆菌などさまざまな微生物があります。そして、一つの微生物の働きによってつくられる発酵食品もあれば、複数の微生物の働きによってつくられる発酵食品もあります。

麹菌が関わる発酵食品

味噌、醤油、米酢、日本酒、みりんなど

酵母が関わる発酵食品

パン、ビール、日本酒、ワイン、味噌、醤油など

乳酸菌が関わる発酵食品

ヨーグルト、チーズ、漬物、味噌、醤油など

酢酸菌が関わる発酵食品

酢、ナタデココ

納豆菌が関わる発酵食品

納豆

なぜ、日本は発酵食品大国なの?

日本がここまで発酵食品大国になったのには、気候や文化的背景が関係しているようです。高温多湿な日本では食料にカビが生えやすく保存が難しい。食料を長く保存するために塩漬けにしたのは、先人たちの知恵によるものだったといえます。そして、高温多湿な環境下で、米に生育することを好むカビの一種である麹菌をうまく利用して、数多くの発酵食品を生み出してきました。

また、かつて日本では仏教の影響から肉食を避ける食文化がありました。675年からおよそ1200年にわたり、公に肉食が禁止されていたのです。そのため、魚をたんぱく源とし、魚が多くとれるときに塩漬けにして保存。その際に自然発酵が起こり、魚醤や塩辛のような水産発酵食品が生まれたといいます。

日本人の主食であるお米も発酵食品と切り離せません。麹菌はお米を培地としてよく育ち、稲わらには納豆菌も付着しています。さらに稲作と大豆の関係にも注目です。かつて大豆は水田のあぜ道に植えられることが多く、肉を食べなかった時代に魚と共に重要なたんぱく源とされていました。味噌や納豆といった大豆を使った発酵食品が生まれたのも、こうした日本の食文化が関係していたのです。

発酵のぎもん

-

監修:小泉武夫(こいずみたけお)1943年福島県の酒造家に生まれる。農学博士。東京農業大学名誉教授のほか、全国の大学で客員教授を務める。専攻は醸造学・発酵学・食文化論。食にまつわる著書は140冊以上。国や各地の自治体など、行政機関での食に関するアドバイザーを多数兼任。発酵文化の推進ならびにその技術の普及を通じてさまざまな発展に寄与することを目的とした「発酵文化推進機構」の理事長も務める。 発酵文化推進機構公式サイト