圧巻の壷畑を目の前に、

伝統的製法でつくられた黒酢を学び、味わい、楽しめる場所

〈坂元のくろず「壺畑」情報館&レストラン〉@鹿児島・霧島

鹿児島県霧島市にある温暖な海沿いの町・福山町では、江戸時代から米酢がつくられていました。そんな福山町にある〈坂元醸造〉は、「黒酢」という名前を最初に命名した会社。現在も昔ながらの伝統製法で、添加物などを一切加えず、鹿児島県産のお米と米麹、名水といわれる霧島の地下水のみで黒酢をつくっています。

現地を訪ねると、黒酢を発酵・熟成するための壷が、広大な敷地の辺り一面に数え切れないほどずらり。全部で5万2千個ほどあるとか。このように仕込みの壷がたくさん並んだ様子は「壷畑」と呼ばれます。天気のいい日は桜島も見渡せる、見晴らしのいい壷畑。そのすぐ横にあるのが〈坂元醸造〉の運営する〈坂元のくろず「壺畑」情報館&レストラン〉です。

眺望抜群のレストランで味わえる

“黒酢”メニュー

大きな窓から広大な黒酢の壷畑を見渡せる、眺めも抜群のレストラン。ここで食べられるのは、自社の黒酢をふんだんに使った体にやさしい料理です。人気メニューのひとつは、「くろず酢豚」。

鹿児島を代表するブランド豚「茶美豚(ちゃーみーとん)」を使っており、ビタミンEが豊富で甘みとコクがある、きめ細やかな肉質の高級豚を、黒酢でまろやかに旨みを引き出し、風味豊かに仕上げています。

「黒酢本来の味を楽しめるようにしています。黒酢を使うことで、料理が一層おいしくなることをもっと知ってもらいたい」と、統括店長は話します。

麺好きには、「酸辣湯麺」も人気です。

黒酢をたっぷり使い、キリッとした酸味と辛さのバランスが絶妙で、食欲をどんどん増進させてくれるような味わいです。宮内庁御用達のたけのこなど、食材にもこだわっているそう。あまりに人気なので、オリジナルのご飯のおとも「黒酢酸辣飯」もつくりました。ご飯に乗せて食べるほか、ラーメンやうどんに入れてもおいしいとのこと。

食事だけでなく、ちょっと一休みには種類豊富な「黒酢ドリンク」もおすすめです。

黒酢初心者にも試しやすい、甘酸っぱくて飲みやすいドリンク。

どんな発酵?

江戸時代からの伝統的製法を続けている〈坂元醸造〉の黒酢。蒸米、米麹、霧島の地下水のみを原料に、壷の中で自然の力によってつくられる、世界でも類を見ない珍しい製法のお酢です。

最初にまず陶器の壷に蒸米と米麹を入れます。このときの米麹は“混ぜ麹”と呼ばれます。

次に壷の表面積の一番広い七分目まで、地下水を注ぎます。最後に“振り麹”といって、水面に別の米麹を振り入れて、隙間なく米麹を浮かし、フタをするような状態に。ここは大変繊細で難しい作業なので、ベテランの醸造技師が行います。

仕込みは春と秋の2シーズン行う。

米麹でフタをした状態では嫌気性発酵(空気を嫌う微生物による発酵)が行われます。麹菌による米のでんぷんの糖化が行われ、糖が増えてくると乳酸菌や酵母によって、乳酸発酵、アルコール発酵が行われます。ここまでに大体1〜2か月かかるそう。

米麹のフタが徐々に沈んでなくなったあと、今度は壷に住み着いている自然の酢酸菌による好気性の酢酸発酵(空気を好む微生物による発酵)が半年ほどかけて行われます。自然の力がうまく作用し、一切何も添加せずにお酢までできあがることは、とても珍しいことなのだそうです。

職人が壷ごとに耳を澄ませ、きちんと発酵が起こっているかを確認する。

ここからさらに壷の中で熟成を行い、一年以上経ったものを黒酢として出荷。熟成とは、ただ放っておくのではなく、専門の知識を持った醸造技師が随時状態を確認し、専用の竹棒で攪拌(かくはん)するなど、手のかかる細やかな作業が必要です。熟成が長くなるほど濃い琥珀色になり、3年ものは角が取れて味もまろやかになるといいます。

熟成年数による色の違い。左から半年、1年、3年。

なお、黒酢のもろみを搾ると、黒酢の液体ともろみができます。液体はもちろん黒酢として製品化しますが、もろみにもいい成分が多いことがわかっており、こちらは乾燥して粉末にし、サプリメント用のカプセルなどにしています。副産物も有効利用して、壷の中のものはすべて使い、一切廃棄しません。黒酢は環境にやさしいサステナブルな発酵食品なのです。

なぜ福山町で黒酢? 黒酢が生まれた背景

福山町でお酢づくりが盛んになったのには、4つの理由があるそうです。ひとつは山に囲まれた温暖な環境が黒酢の発酵に適していたこと、2つ目は近くに大きな港があり、物流の要衝で、原料である上質なお米が手に入りやすかったこと。

3つ目は2万9千年前に火山が噴火したカルデラの地形で、雨水が濾過され、良質で豊富な地下水に恵まれたこと。この地域の水は、薩摩藩時代には殿様に献上するほど、名水として知られていました。4つ目は「薩摩焼」の窯元があり、黒酢を仕込むための壷が身近にあったこと。福山町には、黒酢づくりに必要なものがすべて揃っていたのです。

最盛期には24軒ほどの壷でつくる酢の醸造所があったそうですが、大正から昭和にかけて、大量生産の波に押され、安価にできる合成酢がつくられるようになりました。また戦争による米不足などで原料が手に入りづらくなり、醸造所は次第に転業、廃業せざるを得なくなりました。

そんななか、〈坂元醸造〉4代目の坂元海蔵は、原料をさつまいもで代用し、試行錯誤して伝統製法を守り、受け継いでいきました。

お酢づくりは大変な作業が伴うことから、息子には別の道を進んで欲しいと考えていた海蔵。九州大学の医学部薬学科で学んだ息子の坂元昭夫は、鹿児島市内で薬局を開業しました。そこに父がつくった黒酢も並べ、隣接する国立病院の患者さんに飲用を勧めたところ、体調がいいとの声を多数聞きました。

黒酢にはまだまだ秘められた力がたくさんある、と気づいた昭夫は、本格的に黒酢づくりに向き合うことになったのです。1975年、昭夫によって正式に「くろず(黒酢)」と命名されました。

黒酢の可能性への探求は現在も続き、大学や公的機関と共に50年以上研究を進めています。伝統製法でつくられた黒酢にしか含まれていない、美容や健康にいい成分が多々あることがわかってきており、さまざまな研究結果を報告しています。

黒酢について楽しく学べる情報館も

〈坂元のくろず「壺畑」情報館&レストラン〉では、黒酢の歴史や製法、今まで行ってきた研究結果などを映像や展示パネルでわかりやすく紹介。スタッフの説明とともに、テラスから壷畑の様子を見学することもできます。見渡す限りに果てしなく壷が並ぶ様子は、ほかでは見ることのできない圧巻の風景です。

情報館の隣にはショップがあり、さまざまな黒酢製品を手に取ることができます。熟成年数違いの黒酢や、黒酢を使ったドレッシング、ペーストなどの調味料、ジャム、ドリンク、サプリメントなど。試食できるものもあるので、興味あるものは味比べしてみるのもおすすめです。

厳選した素材を生かした黒酢商品を〈Kurozu Farm〉のブランドで展開している。

お買い物のあとには、テイクアウトできるさっぱりとした味わいの「黒酢ソフトクリーム」もどうぞお忘れなく。黒酢を多方面に楽しめる〈坂元のくろず「壺畑」情報館&レストラン〉、ぜひ訪ねてみてください。

〈坂元のくろず「壺畑」情報館

&レストラン〉

address:鹿児島県霧島市福山町福山3075

営業時間:レストラン10:00~17:00(L.O.16:00)

※10:00〜11:00はデザート・ドリンクタイム

情報館9:00~17:00

定休日:年末年始

WEB:https://www.kurozu.co.jp/

発酵テーマパーク

-

-

老舗みそ蔵直営、麹による発酵の魅力を体感できる場所

〈丸井伊藤商店 発酵パーク〉@長野・茅野2025.12.19記事を読む

-

-

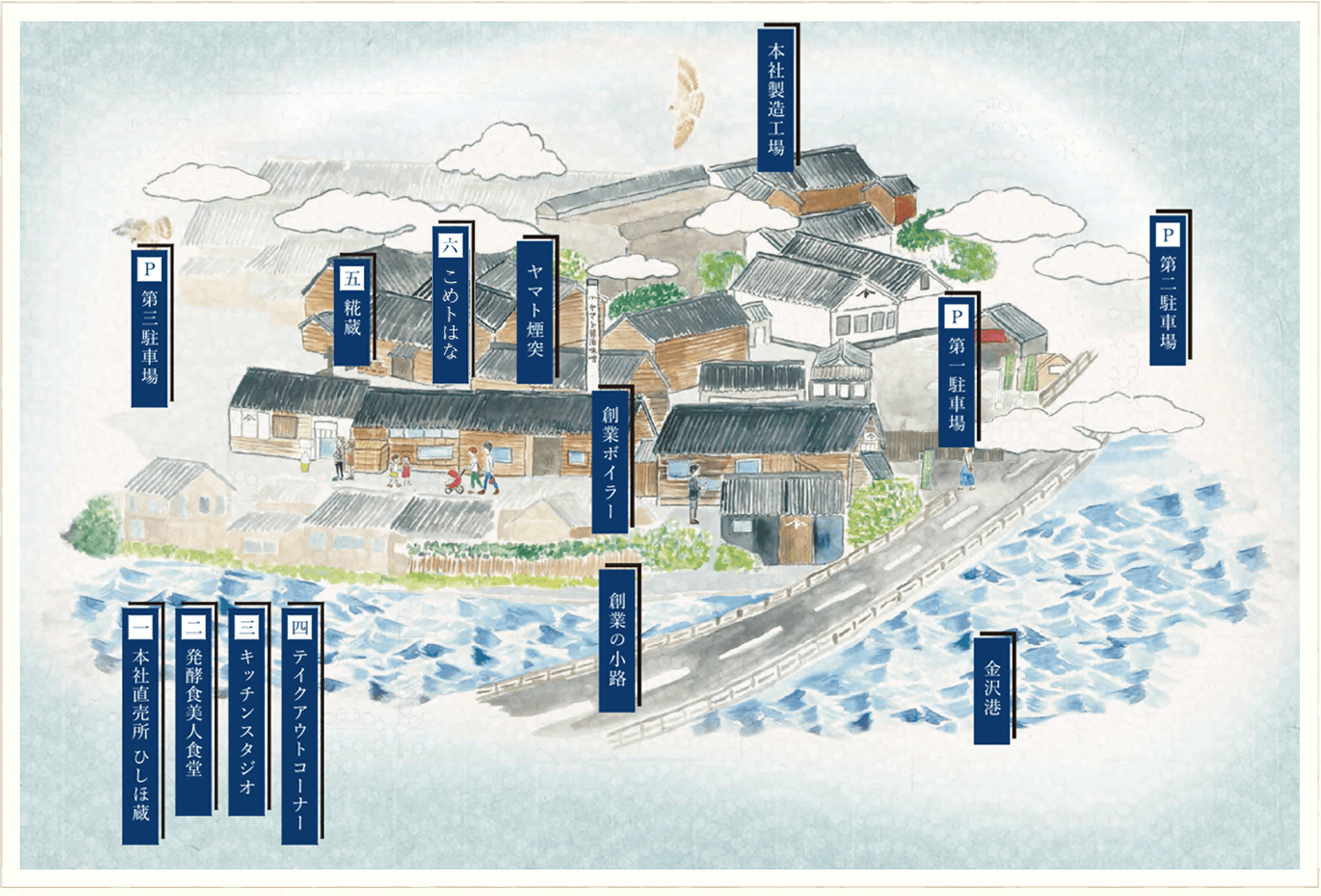

「味噌・醤油・どぶろく」3つの発酵食品と糀の魅力を体感できる“発酵の聖地”

〈ヤマト醤油味噌 ヤマト・糀パーク〉@石川・大野2024.10.25記事を読む

-

-

全国から発酵食品が大集合!“発酵”をテーマにした道の駅

〈発酵の里こうざき〉@千葉・神崎町2024.7.19記事を読む

-

-

圧巻の壷畑を目の前に、伝統的製法でつくられた黒酢を学び、味わい、楽しめる場所

〈坂元のくろず「壺畑」情報館&レストラン〉@鹿児島・霧島2023.12.22記事を読む

-

-

おいしさのヒミツみつけた! 當真あみさんと巡る「カルピス®ができるまで」

〈「カルピス」みらいのミュージアム〉2023.7.25記事を読む

-

-

-

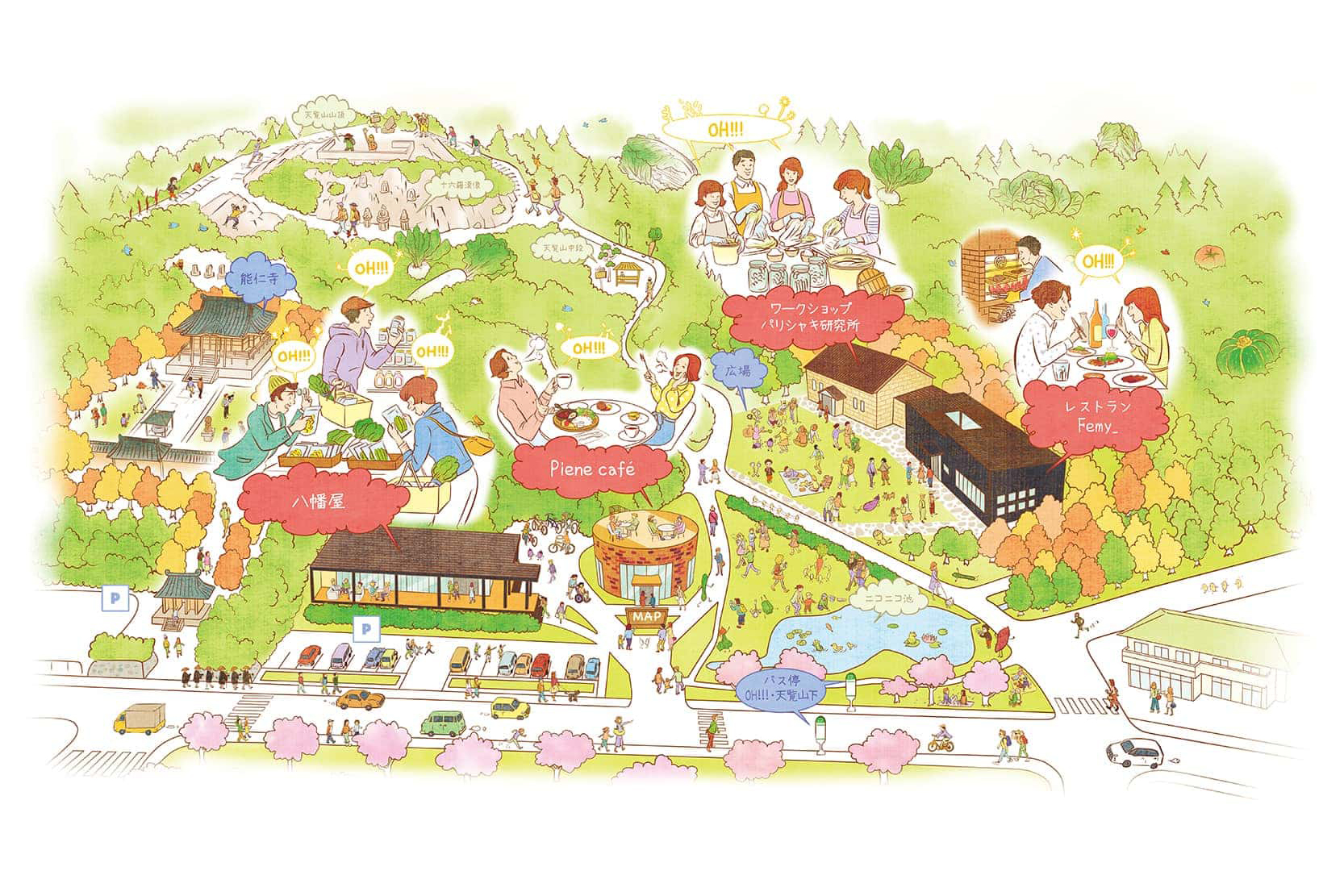

驚くような発酵体験ができる!発酵のテーマパーク〈OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~〉が埼玉に誕生

〈OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~〉2020.10.16記事を読む

-

-

-

岩手・陸前高田市に誕生した発酵パーク〈CAMOCY(カモシー)〉

発酵を身近に感じて育った今泉の人々の願いが、カタチに。2021.1.29記事を読む

-

-

「発酵のある暮らし」を提案、驚きと発見がいっぱいの料理&スイーツ

〈発酵食堂カモシカ〉@京都・嵯峨嵐山2021.11.5記事を読む

-

-

醸造のまち摂田屋の交流基地〈米蔵〉で、気軽に楽しむワンハンドフード

〈おむすびと汁と茶6SUBI〉@新潟・長岡2021.10.15記事を読む

-

-

発酵の面白さが詰まった空間で、わくわくドキドキの発酵体験ができる店

〈発酵デパートメント〉@東京・下北沢2023.9.29記事を読む

発酵カフェ&レストラン

-

-

日本一小さな駅ナカ醸造所で、フレッシュなできたて発酵飲料やクラフトサケを楽しめる!

〈SENDAI STATION BREWERY Fermenteria〉@宮城・仙台2025.8.22記事を読む

-

-

水郷の小京都で味わう、フレンチシェフの“発酵かき氷”

〈VMG CAFE 佐原〉@千葉・香取2024.6.28記事を読む

-

-

サステナブルで健康にいい、麹に関わることが盛りだくさんの店

〈霧島麹蔵GEN〉@鹿児島・霧島2023.12.1記事を読む

-

-

オリジナル麹のチカラで、おいしく楽しめる発酵デリカテッセン

〈Kouji & ko〉@東京・新宿2023.3.31記事を読む

-

-

家庭の台所から生まれ、日々進化する発酵料理を伝えていく店

〈羽場こうじ茶屋くらを〉@秋田・横手2022.11.18記事を読む

-

-

カカオという素材に着目し、新しい文化を築く店

〈チョコレートバンク〉@神奈川・鎌倉2022.10.21記事を読む

-

-

「発酵卵」を中心に、心と体が喜ぶ料理を提供

〈発酵薬膳&カフェ Kawasemi〉@大阪・城東2022.6.3記事を読む

-

-

発酵のおいしさと健康がテーマ、カルピス®初のコンセプトショップ

〈発酵カルピス®パーラー〉@大阪・梅田2022.4.28記事を読む

-

-

発酵バターの香りとコクに誘われる、クラシックなフランス菓子店

〈パティスリー ビガロー〉@東京・桜新町2022.2.4記事を読む

-

-

醤油のまち金沢大野の〈ヤマト糀パーク〉で楽しむ、糀尽くしのスペシャルランチ

〈発酵食美人食堂〉@石川・金沢2021.9.10記事を読む

-

-

長野の新しい食の魅力を発信する、〈善光寺〉門前の古民家レストラン

〈HAKKO MONZEN〉@長野市2021.8.20記事を読む

-

-

味噌醤油屋ならではの発酵パワーで、地元食材を生かした豊かな食の時間を提供

〈発酵食堂 やぎさわ〉@岩手・陸前高田2024.3.8記事を読む

-

-

老舗和菓子屋が手がける、「くず餅プリン」が目玉の和カフェ

〈船橋屋こよみ 広尾本店〉@東京・広尾2021.5.21記事を読む

-

-

自然酒づくりから生まれる発酵の恵みと、旬の野菜をおいしく楽しむ店

〈発酵暮らし研究所&カフェうふふ〉@千葉・神崎町2024.10.18記事を読む

-

-

発酵のテーマパーク「OH!!!」で過ごす、乳酸菌と発酵のチカラを味わうカフェタイム

〈Piene Café〉@埼玉・飯能2021.3.19記事を読む