日本一小さな駅ナカ醸造所で、

フレッシュなできたて発酵飲料やクラフトサケを楽しめる!

〈SENDAI STATION BREWERY Fermenteria〉@宮城・仙台

宮城県の玄関口であり中心地である、仙台。JR仙台駅は東北最大の規模を誇ります。駅にはお土産屋さんや飲食店も多くひしめいて、人の往来が賑やかです。駅の西口1階にある商業施設〈tekute せんだい〉内の飲食店ゾーン「tekute dining」に2024年春、〈SENDAI STATION BREWERY Fermenteria〉がオープンしました。Fermenteria(ファーメンテリア)とは、発酵を意味する「Fermentation」に、店舗や場所を意味するラテン語系の語尾「-eria」を付けた、オリジナルの言葉。しかし「BREWERY」ということは醸造所? 一体どんな店なのでしょう。

〈SENDAI STATION

BREWERY Fermenteria〉ってどんなお店?

店を訪ねてみると、こぢんまりとしたスペースに驚きます。四畳半ほどのキッチンはオープンになっていて、窓際の棚には透明の発酵タンクと瓶詰めボトルがずらり。ものづくりの様子を自由に眺めることができます。

発酵タンクはその時によって状態が違い、仕込まれたばかりでお米の形が目に見えたり、ぶくぶくと泡が立っていたり、リアルに発酵の様子がわかるのもおもしろい。実はここは日本一小さな酒蔵でもあるのです。

一見、ここでお酒をつくっているとは思えないお洒落な外観。

ドリンクはテイクアウトのみですが、店の周りは飲食店なので、持ち込み可能なところも多いそうです(可能な店舗は店頭で紹介されています)。Fermenteriaのドリンクを使ったアレンジメニューや、料理とセットになったメニューを用意している飲食店もあります。

唯一無二の味わい、

「ライスブリューミルク」と「サケベイビー」

〈Fermenteria〉で提供しているのは、ノンアルコールの発酵ドリンクである「ライスブリューミルク」、そして「サケベイビー」と呼ばれる、つくりたてしゅわしゅわの生クラフトサケ(アルコール5パーセント)です。

サケベイビー(左2点)とライスブリューミルク(右2点)。

ライスブリューミルクは、宮城県産米の「ひとめぼれ」を使い、蒸した米を麹と混ぜて発酵させる、甘酒の製法をベースにした砂糖不使用の飲み物。定番の「サワーキスト」は、通常日本酒に使われる黄麹と、焼酎などにも使われる白麹の2種類を組み合わせており、白麹が生成するクエン酸の程よい酸味がすっきりと爽やかな味わいです。

変わり種の「ココナッツ」は、旨みのあるココナッツの風味が、意外にも甘酒のふわっとやさしい米の甘みと相性抜群。絶妙な深い味わいに驚きます。

サケベイビーは、「ひとめぼれ」を60パーセントまで磨いた吟醸タイプ。米の磨きを行わない、いわゆるどぶろくとはひと味違います。どぶろくのもったりとした感じではなく、吟醸酒のようなすっきり感を味わえます。

サケベイビーは、仙台の特産である「ミガキイチゴ」などさまざまな素材を使用。

定番のシンプルな「オリジナル」は、できたてならではのフレッシュな発泡感、ジューシーで自然な甘酸っぱさが心地よい味わい。今までにない新たな味覚のお酒です。

ほかに、季節の素材をブレンドした「シーズナル」や、蔵人たちによる実験的な作品「エクスペリメンタル」などがあり、これらの内容は日々どんどん変わるそうです。8リットルの小さなタンクで超マイクロバッチにつくっているため、いつも同じではなく、何があるのかはその時のお楽しみです。

8リットルの透明アクリルタンクを使い、醸造の様子が一目でわかります。

地元の農家さんが自身で育てた採れたての農作物を持ってきて、「これでお酒を醸してくれませんか」とお願いされることもあるんだとか。ご近所付き合いのようなユニークなコミュニケーションから新しいサケベイビーが誕生しています。

ライスブリューミルクも、サケベイビーもいくつかのサイズの中から注文ができ、専用ボトルを購入すると、次回から割引でボトルに入れてもらえます。

清酒の枠に囚われない、

自由につくるクラフトサケ

現在、日本酒は製造免許を取ることが大変難しく、〈Fermenteria〉では「その他の醸造酒」というジャンルで製造免許を取得しています。日本酒の清酒は、米、麹、水のみを混ぜた“もろみ”の状態を発酵させ、その白いどぶろく状の液体を搾って、透明な液体にします。日本酒の製造免許がないと、米、麹、水のみのもろみを搾ることや「清酒」と表示することはできません。

米と麹を混ぜて発酵させます。

しかし、清酒といわなくていい分、清酒の規定に縛られることなく、自由な発想で酒づくりができます。スタッフみんなでアイデアを出し合い、例えばさまざまな果物やハーブを使用したり、新しい製造方法を試したり、ここだけのオリジナルの酒をアレンジすることも可能です。

〈Fermenteria〉では、仙台市の秋保(あきう)にできたブルワリー〈グレートデーンブリューイング〉と交流が深まったことをきっかけに、彼らがビールに使っている高品質なホップを分けてもらい、実験酒などもつくりました。ホップの爽やかさとほのかな苦味が絶妙にマッチし、お客様にも大好評だったそうです。

コミュニケーションを深め、

人生を豊かにする酒文化を広めたい

〈Fermenteria〉を立ち上げた代表の伊澤優花さんは、宮城の酒蔵の娘として生まれ、子どもの頃から酒蔵を身近に感じて育ちました。

「酒蔵ってお正月の餅つきをはじめ行事が多いんですよ。蔵人さんも当時はみんな住み込みだったので、よく遊んでもらっていました。みんな大きな家族のような存在です。お酒って、もちろん味も好きですが、それよりも、みんなで杯を交わしたり、人と人とを結び付けたり、コミュニケーションの輪の中にあり、人生を豊かにしてきた、そういう酒文化の精神性が大好きなんです」

お店の前に立つ伊澤さん。

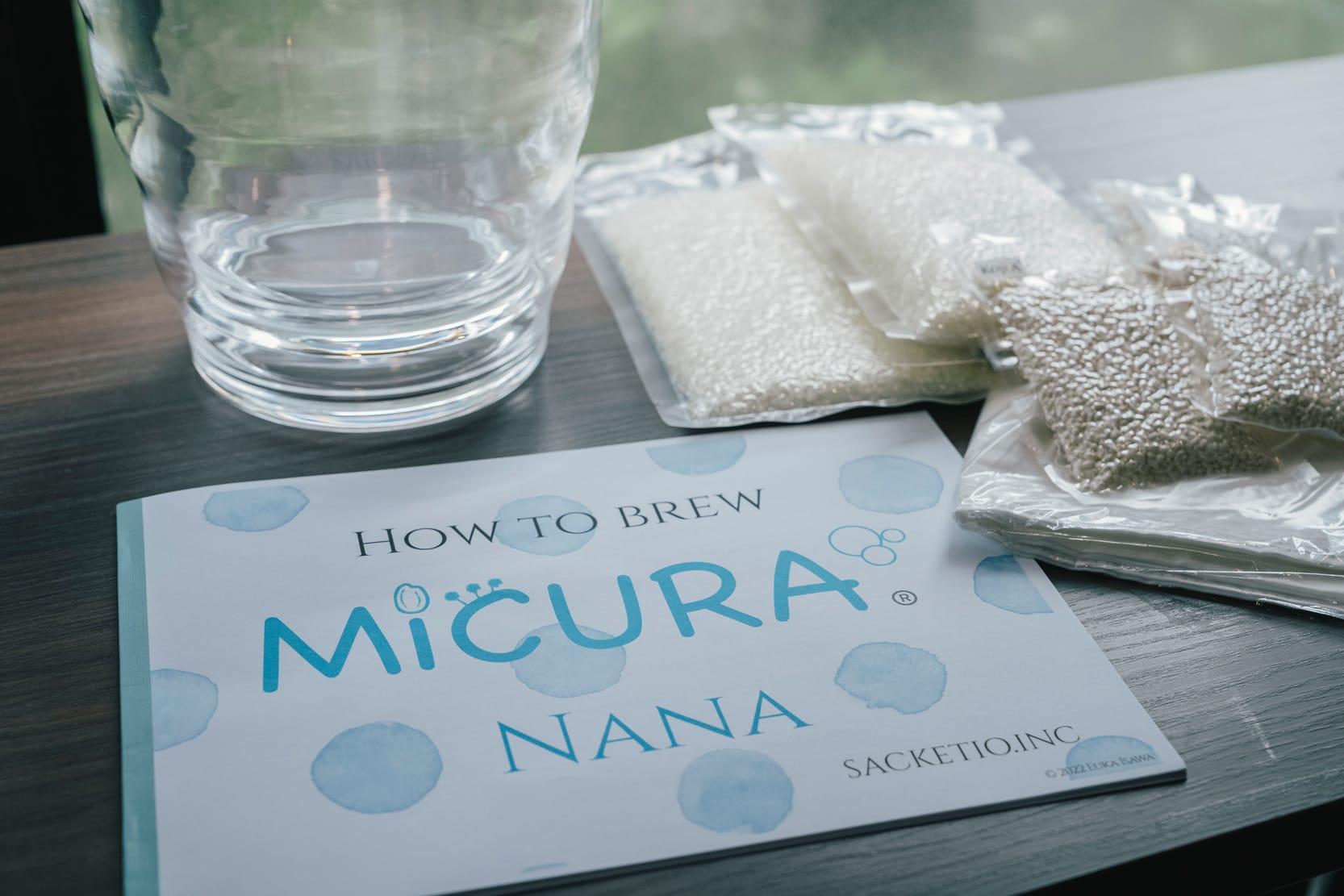

伊澤さんはかねてより、蔵をリアルに体験することは絶対におもしろいコンテンツだと確信していたといいます。そして起業し、日本酒自家醸造キットブランド「MiCURA(マイクラ)」を開発して世界に販売を始めます。日本では、酒類製造免許を持たない一般の人によるお酒の醸造は法律で禁止されていますが、海外では問題ありません。現在は世界中に日本酒づくりを楽しんでいるユーザーがいるそうです。

MiCURAのキット。わかりやすい説明書が付いています。

「MiCURAのユーザーさんと話をしていると、みんな発酵中のもろみや、できたてのお酒の味見をすることが本当に大好きで楽しそうなんです。酒づくりに携わっていなければなかなか体験できないあの味をもっと気軽に提供できないだろうか、と考えて誕生したのが〈Fermenteria〉です」

サケベイビーは、タンクの中で発酵するもろみの初期の味わいからインスピレーションを得て生まれた商品。蔵人だけが知る幻の味を再現した、マニアックな酒でもあるのです。酒に詳しい人なら、酒母の味をイメージするかもしれません。酒蔵に行かなければなかなか経験できない味を、酒蔵側が街に出向いて提供してしまおう、という思い切ったアイデアを実現しています。

ボトル販売も始まり、

今後は酒蔵展開を視野に

店頭ではできたての生酒を提供することが基本ですが、2025年4月にはボトル入りの商品をリリース。オンラインショップやポップアップなどのイベントでも販売しています。

発酵の過程で生まれる天然の炭酸ガスを閉じ込めた、瓶内二次発酵のスパークリング酒

初めて開発した「Fermenteria 瓶内二次発酵Sparkling」は、上品で滑らかな泡が心地よい、できたて生酒とも一味違う繊細な味わいを表現。さらに7月にはホップやビール酵母を用いた「Yeastology」シリーズを発表しています。これは清酒ともビールとも違う「未踏の発酵表現」とのこと。一口飲んでみると、今まで体験したことのない驚きの味わいで、発酵がもたらすおいしさの不思議に出合えます。

〈Fermenteria〉として極小スペースでの醸造と販売が可能であるというビジネスモデルを確立し、今後は他の拠点を増やして行きたい、と伊澤さんは次なる目標を語ります。

「お米って幅広くいろんな素材と相性がいいんです。さまざまな土地でさまざまなローカル素材と出合い、その土地らしいマイクロ地酒を醸していきたい。発酵文化、酒文化の精神性を広めたいです」(伊澤さん)

今までにない、新たな発酵飲料やクラフトサケに出合える〈SENDAI STATION BREWERY Fermenteria〉。ぜひ訪ねてみてください。

〈SENDAI STATION

BREWERY Fermenteria〉

address:宮城県仙台市青葉区中央1丁目1−1 仙台駅 1F tekute dining

営業時間:10:30~20:30

定休日:なし

https://fermenteria.co/

発酵テーマパーク

-

-

老舗みそ蔵直営、麹による発酵の魅力を体感できる場所

〈丸井伊藤商店 発酵パーク〉@長野・茅野2025.12.19記事を読む

-

-

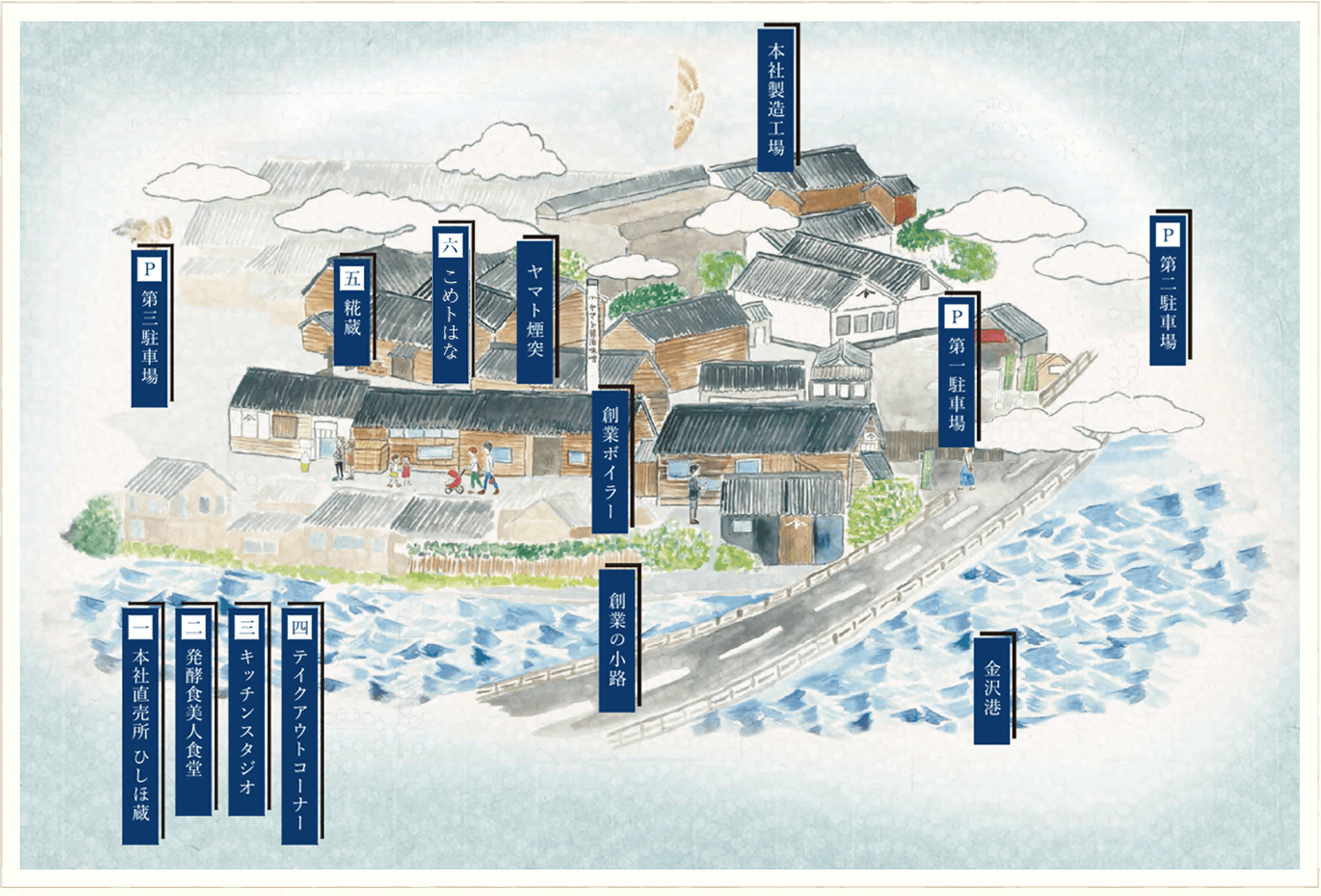

「味噌・醤油・どぶろく」3つの発酵食品と糀の魅力を体感できる“発酵の聖地”

〈ヤマト醤油味噌 ヤマト・糀パーク〉@石川・大野2024.10.25記事を読む

-

-

全国から発酵食品が大集合!“発酵”をテーマにした道の駅

〈発酵の里こうざき〉@千葉・神崎町2024.7.19記事を読む

-

-

圧巻の壷畑を目の前に、伝統的製法でつくられた黒酢を学び、味わい、楽しめる場所

〈坂元のくろず「壺畑」情報館&レストラン〉@鹿児島・霧島2023.12.22記事を読む

-

-

おいしさのヒミツみつけた! 當真あみさんと巡る「カルピス®ができるまで」

〈「カルピス」みらいのミュージアム〉2023.7.25記事を読む

-

-

-

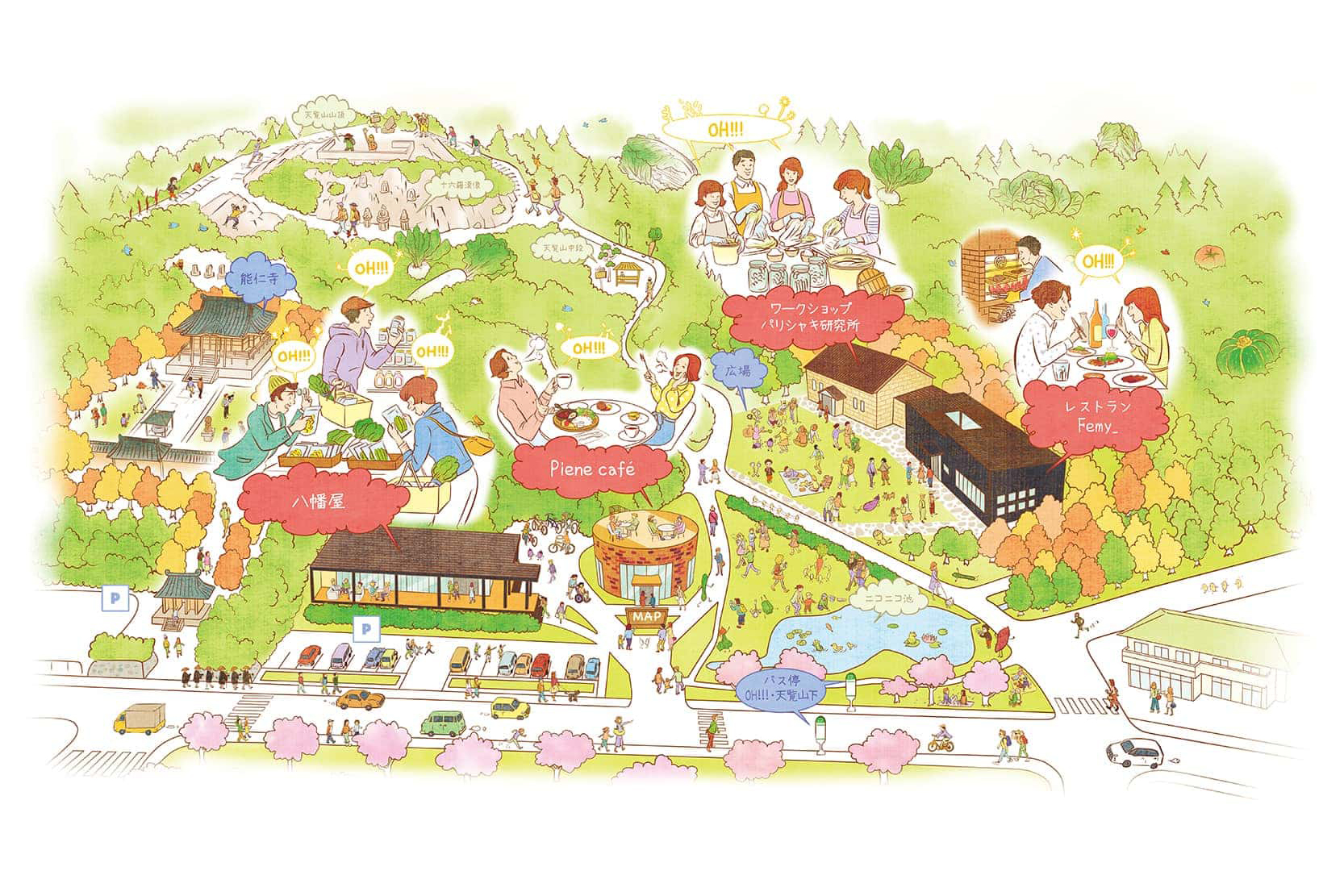

驚くような発酵体験ができる!発酵のテーマパーク〈OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~〉が埼玉に誕生

〈OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~〉2020.10.16記事を読む

-

-

-

岩手・陸前高田市に誕生した発酵パーク〈CAMOCY(カモシー)〉

発酵を身近に感じて育った今泉の人々の願いが、カタチに。2021.1.29記事を読む

-

-

「発酵のある暮らし」を提案、驚きと発見がいっぱいの料理&スイーツ

〈発酵食堂カモシカ〉@京都・嵯峨嵐山2021.11.5記事を読む

-

-

醸造のまち摂田屋の交流基地〈米蔵〉で、気軽に楽しむワンハンドフード

〈おむすびと汁と茶6SUBI〉@新潟・長岡2021.10.15記事を読む

-

-

発酵の面白さが詰まった空間で、わくわくドキドキの発酵体験ができる店

〈発酵デパートメント〉@東京・下北沢2023.9.29記事を読む

発酵カフェ&レストラン

-

-

日本一小さな駅ナカ醸造所で、フレッシュなできたて発酵飲料やクラフトサケを楽しめる!

〈SENDAI STATION BREWERY Fermenteria〉@宮城・仙台2025.8.22記事を読む

-

-

水郷の小京都で味わう、フレンチシェフの“発酵かき氷”

〈VMG CAFE 佐原〉@千葉・香取2024.6.28記事を読む

-

-

サステナブルで健康にいい、麹に関わることが盛りだくさんの店

〈霧島麹蔵GEN〉@鹿児島・霧島2023.12.1記事を読む

-

-

オリジナル麹のチカラで、おいしく楽しめる発酵デリカテッセン

〈Kouji & ko〉@東京・新宿2023.3.31記事を読む

-

-

家庭の台所から生まれ、日々進化する発酵料理を伝えていく店

〈羽場こうじ茶屋くらを〉@秋田・横手2022.11.18記事を読む

-

-

カカオという素材に着目し、新しい文化を築く店

〈チョコレートバンク〉@神奈川・鎌倉2022.10.21記事を読む

-

-

「発酵卵」を中心に、心と体が喜ぶ料理を提供

〈発酵薬膳&カフェ Kawasemi〉@大阪・城東2022.6.3記事を読む

-

-

発酵のおいしさと健康がテーマ、カルピス®初のコンセプトショップ

〈発酵カルピス®パーラー〉@大阪・梅田2022.4.28記事を読む

-

-

発酵バターの香りとコクに誘われる、クラシックなフランス菓子店

〈パティスリー ビガロー〉@東京・桜新町2022.2.4記事を読む

-

-

醤油のまち金沢大野の〈ヤマト糀パーク〉で楽しむ、糀尽くしのスペシャルランチ

〈発酵食美人食堂〉@石川・金沢2021.9.10記事を読む

-

-

長野の新しい食の魅力を発信する、〈善光寺〉門前の古民家レストラン

〈HAKKO MONZEN〉@長野市2021.8.20記事を読む

-

-

味噌醤油屋ならではの発酵パワーで、地元食材を生かした豊かな食の時間を提供

〈発酵食堂 やぎさわ〉@岩手・陸前高田2024.3.8記事を読む

-

-

老舗和菓子屋が手がける、「くず餅プリン」が目玉の和カフェ

〈船橋屋こよみ 広尾本店〉@東京・広尾2021.5.21記事を読む

-

-

自然酒づくりから生まれる発酵の恵みと、旬の野菜をおいしく楽しむ店

〈発酵暮らし研究所&カフェうふふ〉@千葉・神崎町2024.10.18記事を読む

-

-

発酵のテーマパーク「OH!!!」で過ごす、乳酸菌と発酵のチカラを味わうカフェタイム

〈Piene Café〉@埼玉・飯能2021.3.19記事を読む