発酵に関わる食文化や

商品開発、普及、研究を進める

発酵のプロにインタビュー。

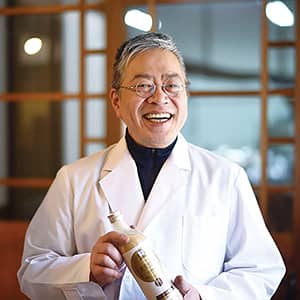

腸内細菌研究のエキスパート、内藤裕二が伝える

健康長寿に生きるための腸内環境の重要性

健康的に長生きするための“腸活”は、今や誰もが気になるキーワードだ。京都府立医科大学大学院医学研究科教授の内藤裕二さんは、腸内細菌研究における第一人者であり、書籍の出版やメディア出演など、多方面で活躍している。腸内細菌に関しては近年になって明らかになってきたことも多く、現在も盛んに研究が進められているが、内藤さんの研究者となるまでの経緯や、今までの研究成果からわかること、近年の注目の動向などについて、話を伺った。

杉田玄白と同じ出身地。

ラブレ菌をきっかけに腸内細菌の世界へ

内藤さんは福井県若狭地方の生まれ。解体新書で知られる江戸時代の蘭学医、杉田玄白と同じ出身地だ。内藤さんの出身高校の目の前には、杉田玄白の像があったという。

「高校生の頃は医者になりたいなんて、まったく思っていなかったんだけどねえ」と内藤さん。

祖父が大工だったことから、子どもの頃は建築家になりたいと思っていたそうだが、この小さな町には医者がいないから、という父親の勧めで一浪して勉強を続けたところ、医大に受かってしまった。

内藤さんが腸内細菌と出合ったきっかけは、今から約30年前。内科医として働いていたときに、胃の調子が悪いとやって来た患者がいた。その顔にどこか見覚えがあったので、カルテの名前を見てみると、腸内環境を改善するラブレ乳酸菌を発見した医学博士の岸田綱太郎氏だったそうだ。

「岸田先生は京都の人たちが長生きなのは、すぐき漬(京都の伝統的な漬物)のせいじゃないかと、非常に熱心に研究されていたんです。そこからラブレ菌の発見につながった。まだその頃の僕は腸内細菌に特に興味はなかったんですが、岸田先生のように自分の使命となるような研究が最終的にはできたらいいなと心の片隅に秘めていました。その後しばらく経ってから、とある企業からラブレ菌の話を持ち出され、岸田先生のことをふと思い出しました。そこから僕もラブレ菌の研究を始めることになって、それが腸内細菌の研究につながっていく最初のきっかけだったと今になって思います」

福井県小浜市にある杉田玄白像と内藤さん。

2024年12月に内藤さんは第23回杉田玄白賞を受賞した。杉田玄白は若狭国小浜藩の医者であったが、食に関しても非常に詳しかったそうで、多くの書物を残している。晩年に書かれた「養生七不可(ようじょうしちふか)」は健康長寿の秘訣をまとめたもので、その考え方には「医食同源」が読み取れ、内藤さんが日々の研究から得たこととも重なる。小浜市では2002年度から、食に関する進歩的な取り組みや研究の実績がある人物にこの賞を授与している。

腸内細菌叢は

その地域の食文化が影響している

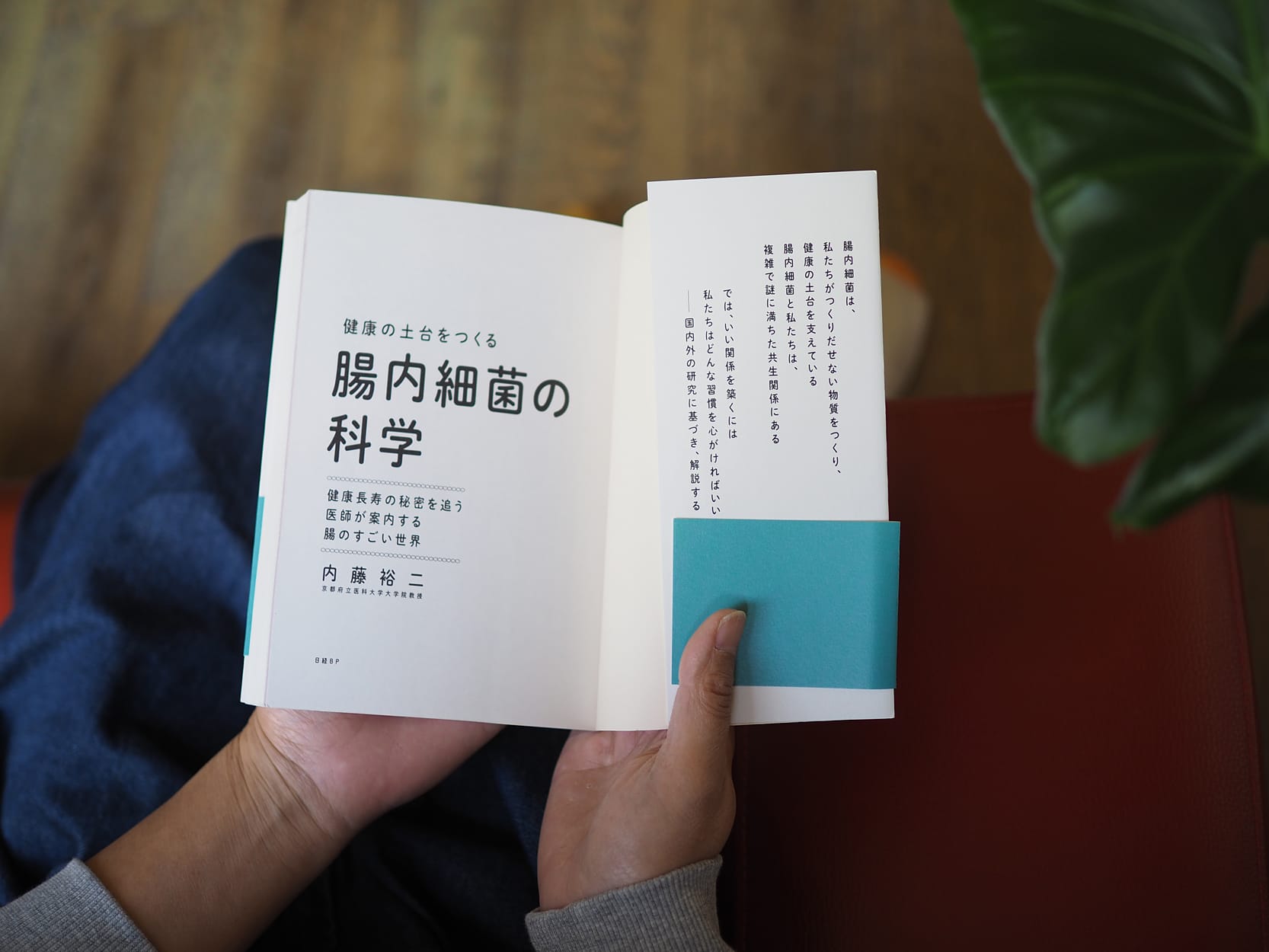

腸内細菌のことをもっと知りたいのなら、内藤さんの最新の著書「健康の土台をつくる 腸内細菌の科学」を読むと、その歴史から最前線の情報までが詳しく書かれている。腸内細菌とは、名前の通りヒトや動物の腸の中に生息する細菌のことであり、ヒトの腸の中には40兆〜100兆ともいわれる細菌がすんでいて、種類は1000以上ともいわれている。もし腸内細菌がまったくいないと、お腹の調子が悪くなったり、精神不安定になったり、体に不具合が生じることもわかっており、ヒトと細菌は共存共栄、なくてはならない存在なのだ。彼らは酸素を嫌い、腸の中でないと生きられず、ヒトの場合は3歳くらいまでに生息する細菌の種類やバランスはだいたい決まってしまうといわれている。

腸内細菌は私たちが食べたものをエサにして取り込み、代謝物をつくる。そのなかには腸内細菌でなければつくれないものもあり、私たちの体の健康に役立つ代謝物をつくってくれる腸内細菌も数多くいる。菌は目に見えないだけにまだまだ謎が多いが、医者や科学者の地道な研究と、計測機器などの技術の進歩により、腸の中にどんな細菌がどのくらいいるかや、肥満や老化、ストレスや免疫力とも深く関係していることが少しずつわかってきた。

京都府の日本海側、京丹後エリアは日本屈指の健康長寿地域といわれる。100歳を超える人が全国平均の3倍も存在しており、男性では世界最高齢の116歳まで生きたことで知られる木村次郎右衛門さんも京丹後の出身だ。内藤さんはそこに住む高齢者たちと一緒に寄り添いながら、彼らはなぜこんなに元気で長生きなのか、2017年から長期に渡って「京丹後長寿コホート研究」と題した調査研究に取り組んでいる。

「僕らは今主にビフィズス菌の研究をしているのだけど、京丹後で見つけたいろいろな菌がどんな風に体に影響を与えているのか、調べれば調べるほど食生活に関することが重要であると感じます。なかでも発酵食品には、我々の体にとっていいことをする何かがあるに違いないと思っています。日本人の腸内細菌叢は欧米人と異なっており、その理由は歴史的にこの国独自の発酵食品が影響していると思って間違いないのですが、そのなかのどんな成分がどのようなメカニズムで関わっているのか、科学的にははっきり証明されておらず、まだまだ未知の世界なんですよ」

味噌、醤油、みりん、酒など、日本人の食生活のベースとなる調味料は、ほとんどが麹由来の発酵食品である。例えば日本人も韓国人も遺伝子はほぼ同じだが、歴史的に長期にわたって麹の発酵食品を食べてきた日本人と、キムチを常食する韓国人では、腸内細菌の様子はまったく違う。腸内環境は地域の食文化に大きく影響される。

「アメリカのCellという生命科学分野のトップジャーナルといわれる学術誌に、キムチを食べると腸内環境が変わったというような臨床試験が出ていましたが、普段食べていない人が食べたら、そりゃあすごく変わります。でも韓国の人が食べてもきっとあまり変わらない。小さい頃に決まった腸内細菌を僕らは大事にしているだけなので。でも私たちが日々何を食べるかは重要です。それらが腸内細菌の食べるエサにもなって、いい代謝物がつくられる可能性があるからです。お酒や味噌、醤油など、発酵食品のなかには、腸内細菌の好きなエサが絶対あるはずなんです。そのエサで菌たちが元気になり、何かをつくってくれて、体にいいことをしている。推測できることは多々ありますが、私たちはそれをもっと研究して探さないといけないと思っています」

健康長寿に生きるために、

腸内環境はどうやって整える?

乳酸菌やビフィズス菌、食物繊維などは、一般的に腸にいいとよくいわれる。食物繊維は胃で消化・吸収されないため、長い間栄養として重要視されていなかったが、そのおかげで腸まで届けられ、腸内細菌のエサになっていることが今では分かっている。ビフィズス菌をはじめとする有用菌は食物繊維をエサに増殖し、腸内環境を整えてくれる。

腸内細菌叢は個人個人で異なり、有用菌だけが増えればいいというものでもなく、人間社会と同様に、その多様性とバランスが大事だと内藤さんはいう。そのためにはさまざまな種類の食物繊維をたくさんとることが重要である。食物繊維の摂取で腸内環境が改善され、生活習慣病の発症や認知症のリスクを抑える結果が示されており、近年ではがんの発症との関連性を示す調査報告も世界中から続々と発表されている。

内藤さんの本には「発酵性食物繊維」という言葉が出てくる。健康のカギとして注目を集めているキーワードだ。いわゆる発酵食品と混同して分かりにくいので簡単に説明すると、微生物が食物繊維をエサとして取り入れて代謝物をつくる、という意味での発酵であり、腸内細菌によって発酵しやすい食物繊維のことをいう。発酵性食物繊維は全粒穀物や豆、芋、果物、野菜、きのこなどに多く含まれる。

現代の日本人は圧倒的に食物繊維が足りていない、と内藤さん。

「現代の日本人はおいしいものが好きだから、どうしても肉をいっぱい食べちゃうでしょう。たんぱく質は必要なんですが、食べ過ぎは腸内環境を悪くします。だから肉を多く食べる人ほど食物繊維は多くとった方がいいと伝えています。京丹後の人たちのデータを分析すると、彼らは主に魚と豆で良質なたんぱく質をとっている。植物性たんぱく質である大豆には、腸内細菌に発酵されやすい食物繊維が特に多く含まれており、改めて重要だとわかってきました」

大豆というと、代表的な発酵食品に納豆がある。納豆については、また別の興味深い研究結果があるという。

「2016年のノーベル生理学・医学賞でオートファジーが注目されました。細胞内の不要な物や損傷した細胞を分解・再利用するメカニズムのことで、生命の維持に重要な仕組みのひとつです。病気を防ぎ、健康長寿のカギとなるさまざまな働きがあることがわかっています。そのなかで、ポリアミンという物質がオートファジーを促進させる働きを持つといわれているのですが、そのポリアミンが一番多く含まれている食べ物は何かと調べたら納豆だったんです。ポリアミンはもともと大豆の発酵食品やチーズ、ヨーグルトなどに多く含まれているんですよ。僕らはポリアミンをつくるビフィズス菌を見つけて研究しています。ポリアミンががんを殺すT細胞に作用し、がん予防につながるのではないかという研究も行われています」

発酵食品は体にいいのだが、気にかかるのは塩分量だと内藤さんはいう。

「塩分のとりすぎは腸内環境の悪化を招きます。日本の栄養疫学の第一人者である佐々木敏先生が、人間にとって1日に必要な食塩は1.5gあればいい、と講演で話されていて驚きました。発酵食品は全体的に塩分が多いことは気がかりですね。今世界的に健康長寿な食事のお手本として注目されているのが、地中海食です。和食も大変健康にいいといわれますし、魚介や海藻などを多くとる地中海食と似た部分も多いのですが、塩分量が違うんですよ。今後はスペインが世界一の長寿国になるともいわれています。近々サルディーニャ島へ行って現地の人々の腸内細菌を調査してきますので、また新しい報告ができると思います」

地中海料理の一例。2024年に内藤さんがイスタンブールを訪れた際の朝食。

日本人の食生活に足りないものは? と内藤さんに聞いてみると、「食物繊維と牛乳」という答えが。牛乳に含まれる乳糖は、日本人は遺伝的に胃で消化・吸収されにくいのだが、そのおかげで腸へ送られる。腸にすむビフィズス菌たちにとって乳糖は大好物なのである。日本人は稀に見る腸内にビフィズス菌の多い民族だそうで、京丹後のデータでも、ビフィズス菌の多い人の方が認知症になりにくいという結果が出ている。また、牛乳に含まれるカリウムにはナトリウムを体外に排出する働きがあるため、塩分多めの日本人の食生活をサポートし、減塩効果を期待できるともいわれている。

腸内細菌の研究は日進月歩、

日々アップデートされる

2025年には「第1回世界長寿サミット」が京丹後で行われる。内藤さんも実行委員のメンバーとして関わっている。長寿に関する様々なシンポジウムやセミナーがあり、最先端の情報交換が行われる。一般の人が聴講できる市民公開講座もあるそうで、参加すれば健康に生きるためのヒントが見つかりそうだ。

腸内細菌にまつわる近年の動向についても興味深い話があった。科学の進歩により新しいアミノ酸代謝物が見つかっているとのこと。例えばたんぱく質の構成成分であるアミノ酸にはL体とD体があり、今まで正体不明だったD-アミノ酸が分析技術の向上により、最近解明されてきた。D-アミノ酸には美容効果や、脳の記憶・学習との関わりなど、さまざまな機能が報告されている。

「ヒトの体内にはL-アミノ酸しかないというのが最近までの常識だったのですが、D-アミノ酸もあることがわかった。今までD体とL体の区別さえできなかったのが、分析できるようになって、D-アミノ酸の役割がだんだんわかってきたんです。そしてそれは腸内細菌の発酵と発酵食品から得られる。だからひょっとすると発酵食品が体にいいのはD-アミノ酸のせいかもしれない。最初に見つかったのは黒酢ですが、ほかの発酵食品にも結構いっぱいある。発酵食品のなかの成分ってまだまだ分析が不十分なんですよ。体にいいという論文もいくつか出ていますが、何がいいのか、まだ解明すべきことがたくさんある。これからのアミノ酸研究はきっとおもしろいですねぇ」

内藤さんはここ何年も病気にならず健康に過ごしているというが、その秘訣はやはり腸内細菌が関係しているのだろうか。

「病気の発症は遺伝子の影響ともいわれてきましたが、環境要因の影響のほうがよほど大きいことが、海外のコホート研究などでも報告されています。環境要因のなかでも腸内細菌はすごく重要で、病気を減らそうと思ったら、今こそ腸内環境を整えることが大事です。親が何か疾患を持っている場合も、子どもに正しい食事を施すことでいい腸内細菌が育ち、発症を50%抑えることができるというデータもあります。おもしろい例では、意外と消毒された都会のマンション育ちより、自然のなかで動物を飼っているような家で育ったほうが実は体は丈夫だったりするんです。小さい頃に多様な細菌と出合っているから。ペットを飼うのはそういう意味でもいいかもしれません」

腸内環境は病気だけではなく、精神的なストレスや睡眠障害など、人間の体のさまざまな不具合に影響しているはず、と内藤さんは推測している。例えば甘いものをついたくさん食べたくなるのは、腸内細菌たちに操られているからでは? なんてちょっとおもしろい話も。

内藤さんの興味深い話は尽きず、まだまだ解明されていない腸内細菌の秘密を解き明かすべく、調査・研究はこれからもずっと続いていく。

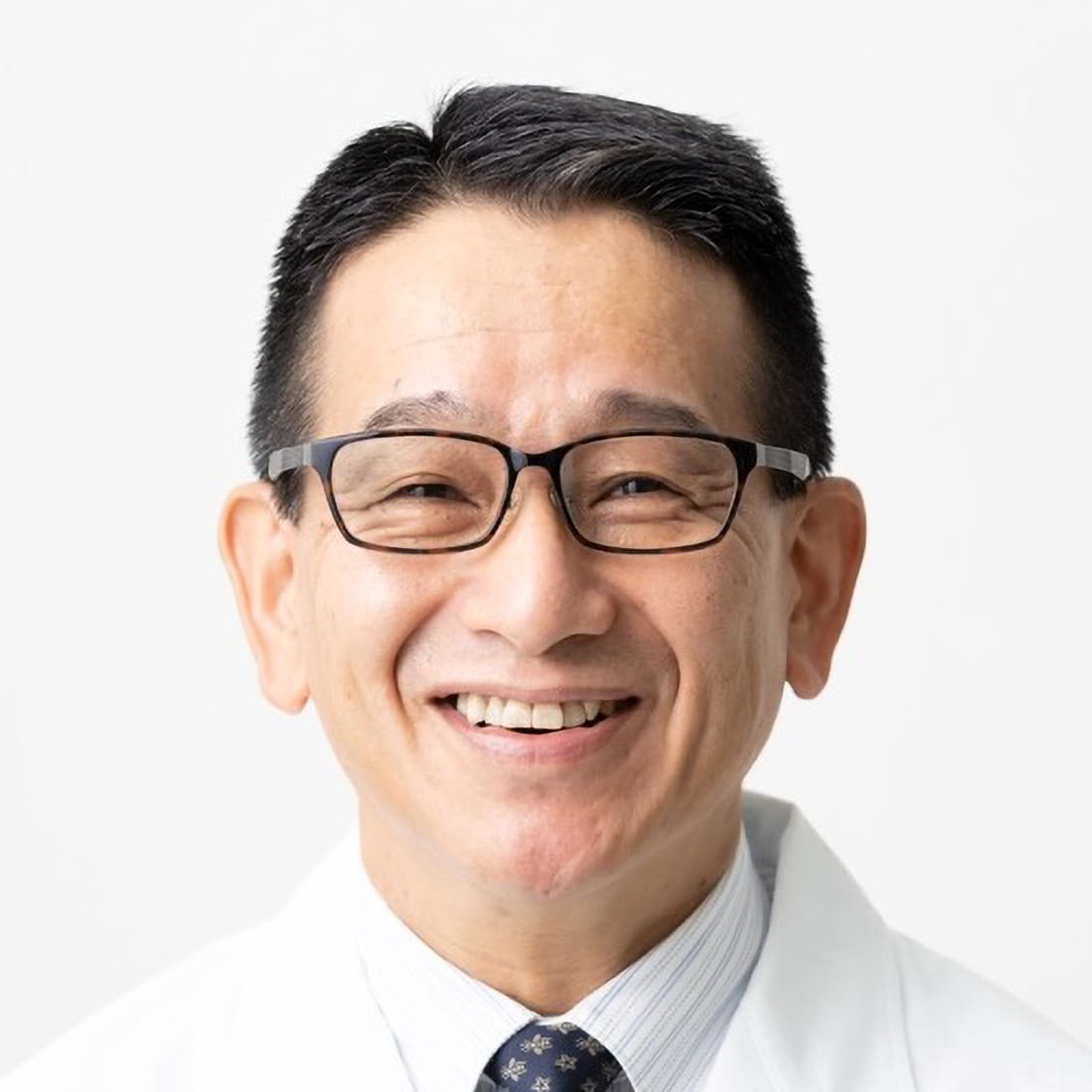

- 京都府立医科大学大学院医学研究科 教授

内藤裕二(ないとうゆうじ)さん - 福井県生まれ。1983年京都府立医科大学卒業、2001年米国ルイジアナ州立大学医学部分子細胞生理学教室客員教授として渡米。帰国後は、(独)科学技術振興機構科学技術振興調整費研究領域主幹、2008年京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学准教授、2015年本学附属病院内視鏡・超音波診療部部長、2021年から現職。農林水産省農林水産技術会議委員、2025大阪・関西万博大阪パビリオンアドバイザーを兼務している。