発酵に関わる食文化や

商品開発、普及、研究を進める

発酵のプロにインタビュー。

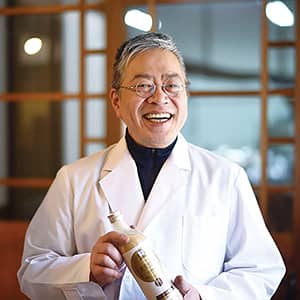

〈MAISON CACAO〉の石原紳伍が

未知なるカカオの可能性を広げ、

新たな文化を世界に発信する

チョコレートは発酵食品だと言われても、あまりぴんとこないかもしれない。原材料であるカカオは日本ではなかなか栽培が難しい植物で、本物を見る機会もほとんどない。製造工程も複雑で、味噌や漬け物のように、一般の人が誰でも気軽に一からつくれるものではない。

〈MAISON CACAO(メゾンカカオ)〉の石原紳伍さんは、かつてチョコレートを食べると体の調子が悪くなる、というほどチョコレートは苦手だった。その石原さんがカカオの本質を知り、その魅力に目覚め、チョコレート専門店を立ち上げることになるまでの経緯や、カカオにまつわる多様な取り組みについて話を伺った。

大活躍からの挫折。

ラグビーを通じてチームの大切さを学ぶ

大阪出身で中学生の頃からラグビーに夢中になり、生粋のラガーマンだったという石原さん。その経験は、〈MAISON CACAO〉という会社をつくる上での大きな礎ともなった。

中学3年生のときには大阪代表のキャプテンとして活躍し、チームを全国優勝へ導いた。高校時代もラグビーに明け暮れたが、選手生命を脅かすような、大きなけがをしてしまう。それでも石原さんはラグビーを続けたかった。必死にリハビリをして復活し、やがて帝京大学のラグビー部に所属するが、後遺症は重く、何度もけがを繰り返すことに。やっと選手として復帰したあるとき、監督から「学生コーチをしてくれないか」と提案される。それは選手として終わりを宣言されたということだ。心の葛藤は大きかった。しかしそれが石原さんにとって人生の転機となった。コーチとしてチームを支えるために、自分にできることは何かを模索した。

ラグビーは試合に出る人だけが選手ではない。一人一人がチームのために動くことで一つにまとまり、それがより強いチームをつくる。帝京大学のラグビー部には100人を超える部員がいて、レベルによっていくつかの階層に分かれていた。一番下の階層は、主に新人である1年生と、試合に出られなくなった引退前の4年生。新人は掃除洗濯などの雑用を頼まれがちだが、石原さんはそれらを全部4年生がやるように改革した。

1年生には基礎体力づくりに専念してもらうような環境を整えた。すべては強いチームをつくるため、最下層から底上げを図ったのだ。試合に出られない選手の気持ちを支え、モチベーションを高め、思いやりと感謝を心にとどめてチームのために奔走した。並々ならぬ覚悟で学生コーチを引き受けた石原さんの言葉に、みんな耳を傾けてくれたという。1年生の頃から基礎体力づくりに専念できた選手たちがメインで出場する頃には「全国大学選手権」で優勝するようになり、やがて帝京大学は9年連続全国優勝という快挙を遂げる。試合に参加する人もしない人も、皆がワンチームで成し遂げる、というラグビーの精神は、石原さんの生き方の根本にあり、今の会社の揺るぎないベースとなった。

コロンビアで出合ったカカオの

驚くほどのおいしさが起業のきっかけに

石原さんがカカオに目覚め、事業を始めるきっかけとなったのは旅先で訪れたコロンビアだった。果実として生のカカオを初めて口にする機会を得た。それは、石原さんが今まで敬遠していた一般的なチョコレートとは全く異なるものだった。

「こんなにみずみずしくおいしいフルーツだったのかと驚きました。このフレッシュで香り高く鮮度の良いカカオを日本に届けられないかと考えました」

目に映ったコロンビアの街の日常風景も、石原さんにとって記憶に残るかけがえのないものとなる。コロンビアの人々は、毎朝チョコレートをドリンクにして飲む習慣があった。まちを歩けばいつも、どこからともなくチョコレートの良い香りが漂っていた。

「コロンビアでは生産者と生活者のつながりが深く、暮らしの中に身近にカカオが根付いています。日本でも日常に楽しめる文化としてカカオを伝えていきたいと思いました」

コロンビアはアンデス山脈を筆頭に険しい山々が連なり、雨量も豊富。ミネラル分の多い山の水が流れ、肥えた大地と豊かな自然環境をつくっている。そこから生まれるカカオは、この地域ならではの香り高く風味豊かな味わいになる。世界各国を旅して回った石原さんは、コロンビアのカカオのクオリティに確信を持っていた。カカオという植物に大いに魅了され、チョコレート事業をやるのなら、その根本であるカカオ農園から携わりたいと思った。生産者を訪ね、その熱い思いを伝えた。一人一人ときちんと向き合うことの大切さは、ラグビーでの経験から肝に命じていた。

「大事なことはシンプルです。約束を守り、実行すること。生産者さんも自分たちにとっては一緒に事業に関わる大切な仲間なんです。農家を訪ねたときに、私もカカオの木の植樹をさせてもらいました。その時に君は家族だよ、って言ってもらえたことはすごくうれしくて、心に強く響いた出来事でした」

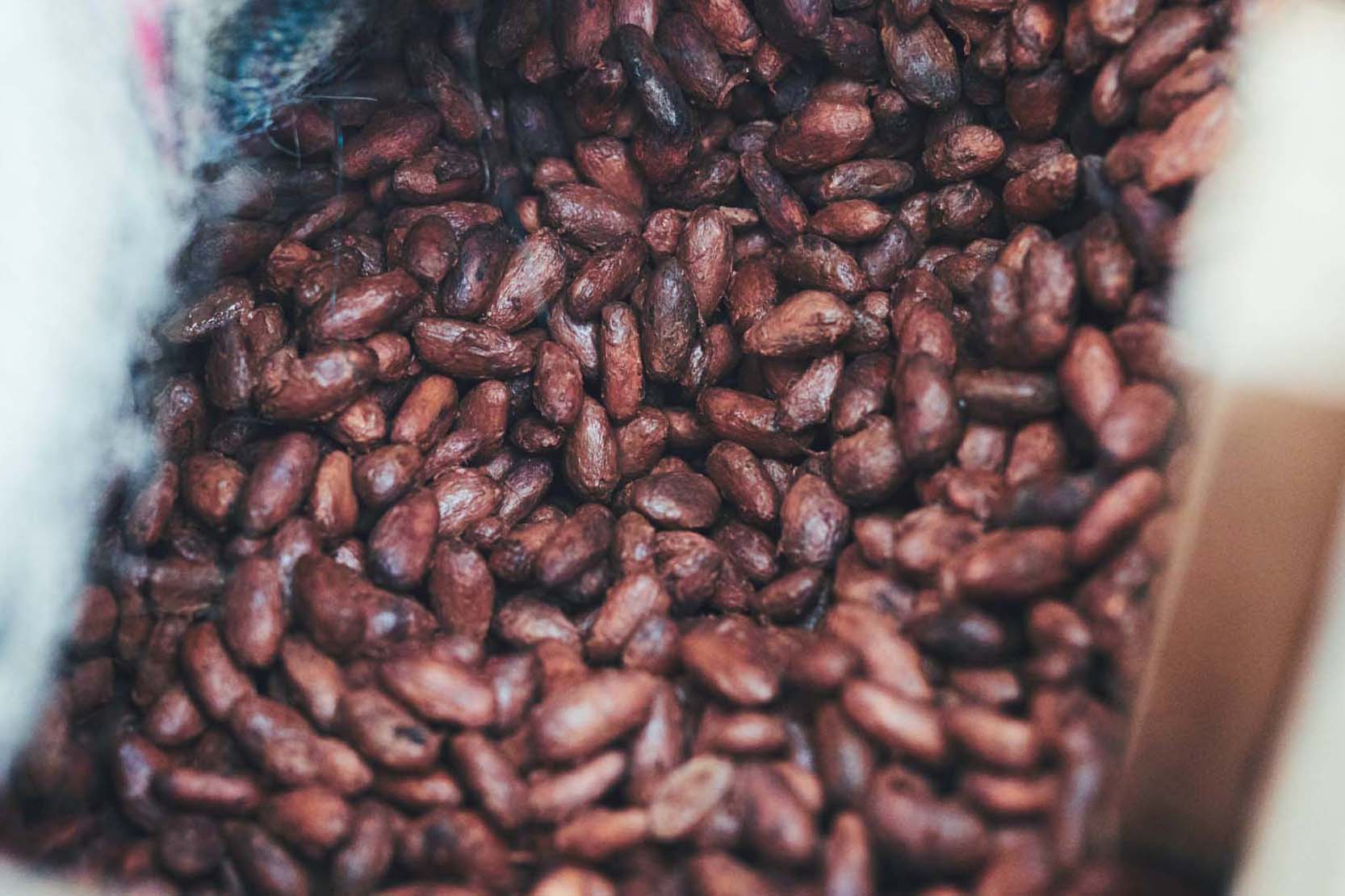

こうして〈MAISON CACAO〉は協力農園と協力工場を現地に持ち、カカオの生産から収穫、発酵、焙煎(ばいせん)などを経て、クーベルチュール(お菓子をつくるための原料としてのチョコレート)に仕上げるまでを、すべてコロンビアで行っている。石原さんはフレッシュなカカオのおいしさに強いこだわりを持っており、収穫したカカオの実はその新鮮さを失わないよう迅速に工場に運ばれ、発酵の工程へと進む。

「発酵はチョコレートの味の決め手となる重要なプロセスです。日本にいるとあまりイメージが湧かないかもしれませんが、新鮮なうちにカカオの実を割って、豆とパルプ(果肉)を木箱などに集め、発酵を行います。一般的には6日間程ですが、気候や環境によって毎回期間の調整を行っています。発酵すると温度が高くなってくるので、木箱の中を適宜攪拌(かくはん)し、微生物の活性化を促します。しっかりと丁寧な温度コントロールを行うことで、繊細で奥深い、芳醇(ほうじゅん)な風味が生み出されます」

〈MAISON CACAO〉では、香りや味わいにそれぞれ個性の違うクーベルチュールを30種類以上そろえ、それらを巧みに組み合わせて多種多様なチョコレートを製造している。

生産者も家族のような大切な存在。

子どもたちのために学校を設立

石原さんは現在も、年に何度もコロンビアへ通い、現地の人々とのコミュニケーションを大切にしている。

「コロンビアの人はとても真面目で、時間にちゃんと来て、約束を守るし、礼儀正しいです。ただ国の問題はたくさんあって、カカオの産地はコカインの原料となるコカの葉の産地でもあることから、どうしてもそこに住む子どもたちに悪い影響を及ぼします。十分な教育を受けられなかったり、家庭の問題が原因で虐待を受けたり、という現実にも多く直面しました」

生産者と長く良い関係を築き、一緒により良いものづくりを続けていくには、彼らの生活環境を整えることも大切だと思った石原さん。子どもたちのために何かできることをしたいと活動し、2019年に現地の財団と協力して学校を設立。最初は30人くらいだった生徒が、現在は600人を超えるようになった。石原さんにとって社員はもちろん、コロンビアの生産者やその子どもたちも、自分の家族のような大切な存在だという。社名にはそんな思いが込められており、家や家族を意味する「MAISON」を頭に置き、〈MAISON CACAO〉と名付けた。

カカオの可能性を広げるために、石原さんは次々と新しい取り組みを行っている。例えば日本酒やウイスキーなどのさまざまな企業とコラボレーションを行ったり、日本各地の農業生産者を訪ね、それらの上質な素材を組み合わせてオリジナルチョコレートをつくったり。カカオの発酵からインスピレーションを得て、カカオビネガーも開発した。

また、カカオをより深く探求する完全予約制レストラン〈ROBB〉をオープンし、カカオと魚のマリアージュにチャレンジしている。カカオハスク(カカオの外皮)でだしをとり、カカオバターで風味付けするなど、カカオを多角的な視点で捉え、思いもよらない新たな発想を料理に落とし込んでいる。

そして今後さらに注目したいのが、日本にカカオ農園をつくり、栽培からすべての工程を国内で行うという壮大な試み。最近やっと農園にする土地が決まったばかりで、まだまだこれからとのこと。石原さんは「日本の日常にカカオを楽しむ文化をつくりたい」という思いの実現へ、また一歩大きく動き出したようだ。

- MAISON CACAO

石原紳伍(いしはらしんご)さん - <MAISON CACAO創設者&カカオディレクター石原紳伍>

1984年生まれ。コロンビアで出逢った生のカカオの美味しさに魅了され、2015年に鎌倉でMAISON CACAOを創業。コロンビアでカカオ栽培から発酵、焙煎、調合と全行程にこだわりながら、オリジナルのクーベルチュールを開発。カカオの可能性を探求するカカオディレクターとしての使命を通し、生産者と生活者を繋げ、日本の美意識とクリエイティビティで「日常に幸せと豊かな時間をもたらす上質なチョコレート文化」を築くことに日々情熱を注いでいる。日本全国を巡り、出会った旬の素材とチョコレートを掛け合わせ、「旅するメゾン」として新体験のチョコレート・ジャーニーを提案。また、カカオ農業を通した未来の豊かさを求めて、コロンビアでの教育活動にも取り組んでいる。

MAISON CACAO