発酵に関わる食文化や

商品開発、普及、研究を進める

発酵のプロにインタビュー。

日本一小さな酒蔵から、

世界につながる酒文化の可能性を

伊澤優花が伝えていく

2024年の春、仙台の駅ナカに〈SENDAI STATION BREWERY Fermenteria(ファーメンテリア)〉が誕生した。一見おしゃれな今風のドリンクスタンドというイメージだが、ガラス越しには透明の小さな醸造タンクがずらりと並び、ぷくぷくと液体が発酵している。この場所で毎日発酵飲料やクラフトサケを醸造し、できたてのフレッシュな状態で提供しているのだ。

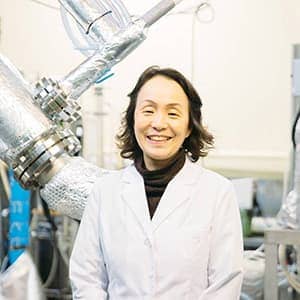

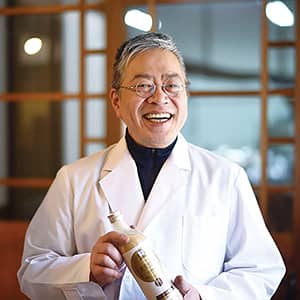

店を立ち上げたのは、日本酒の自家醸造キット「MiCURA(マイクラ)」を開発して世界に販売するなど、醸造分野で多方面に活躍する伊澤優花さん。伊澤さんのこれまでの経緯や、今後の活動について話を伺った。

子どもの頃から親しんだ、

酒にまつわる文化や精神性に惹かれて

伊澤さんの生まれは宮城県の老舗酒蔵である。蔵の娘として、小さな頃から酒づくりの現場を肌で感じながら育った。住み込みだった蔵人には子どもの頃から遊んでもらい、行事やお祭りにはみんなで参加して、まるで大きな家族のなかで過ごしているような気持ちだったという。

「蔵は単なる酒づくりの場ではなく、人が集い支え合う、そんなコミュニティの中心としての役割を果たしてきたことに魅力を感じます。お酒の好きなところは、味はもちろんですが、それ以上に人と人とのつながりや日常生活のなかに溶け込み、長い歴史のなかで人類を精神的に豊かにしてきた、その文化的・精神的な部分なんです」

蔵元の家で育った伊澤さんにとって、お酒は自然に尊重されている存在だと思っていた。けれど、大学時代に上京してみると、日本酒が飲み会の罰ゲームに使われている場面に出くわし、その扱われ方の違いに驚かされたという。

なぜ、これほどまでに印象や意味づけが異なるのか。そうした違いに興味を持ったことが、日本酒についてより深く掘り下げていくきっかけとなった。

「日本酒を起点に、歴史や文化、醸造技術、農業や経済、美食やコミュニケーションなど、さまざまな分野が有機的につながっていることにおもしろさを感じました。日本酒は単なる飲み物ではなく、社会や人の営みそのものに深く関わっている。そうした世界の広がりに惹かれたのです」

伊澤さんは大学生だった21歳の時、文部省と民間共同の奨学金留学制度に、「海外での日本酒市場の可能性を探る」というテーマで応募し、見事留学資格を勝ち取ってニューヨークへ。現地で市場調査を行い、ディストリビューターも見つけた。ニューヨークへの輸出を足がかりに、実家の酒造の海外展開を手がけるようになった。

海外営業で一番通った、NYのレストラン業界の仲間たちと。(写真提供:伊澤優花さん)

このように書くと若くして順風満帆のように聞こえるが、決してうまく行っていたわけではない。伝統的な酒蔵という環境のなかでは、自分の力を生かしてキャリアを築くには限界を感じる部分もあったという。

それでもお酒への深い関心と探究心を持っていた伊澤さんは、自らの手で新たな可能性を切り拓くべく、起業という道を選んだ。

日本酒自家醸造キット

「MiCURA(マイクラ)」を世界に向けて販売

伊澤さんが起業して取り組んできた事業のなかで、大きな転機となったのが、日本酒自家醸造キット「MiCURA(マイクラ)」の開発である。きっかけはニューヨークで出会ったミシェラン星付きレストランのシェフに「自分でお酒をつくってみたい」と相談されたことだった。日本では、酒類製造免許を持たずに一般の人がお酒をつくることは法律で禁止されているが、アメリカをはじめほとんどの国では、趣味として家で楽しむのなら誰でも自由に醸造ができる。

「マーケットとしてはニッチだろうと思いましたが、酒文化を海外へ広める方法のひとつとして意味あることだと思ったんです。よく楽器に例えるのですが、音楽をただ聴くだけじゃなく、自分で演奏したらもっと楽しいし、プロの凄さがよくわかる。自分で醸造することで、世界中の人に日本の酒文化をより深く理解してもらえる、すばらしいコンテンツだと考えました」

MiCURAとは、小さな醸造所である「マイクロブルワリー」や微生物を表す「マイクロオーガニズム」、さらに「MY 蔵(私の蔵)」という意味を込めて名づけた。伊澤さんは「蔵」という言葉を、人が楽しく集うホームのようにイメージし、愛情を込めて呼んでいる。

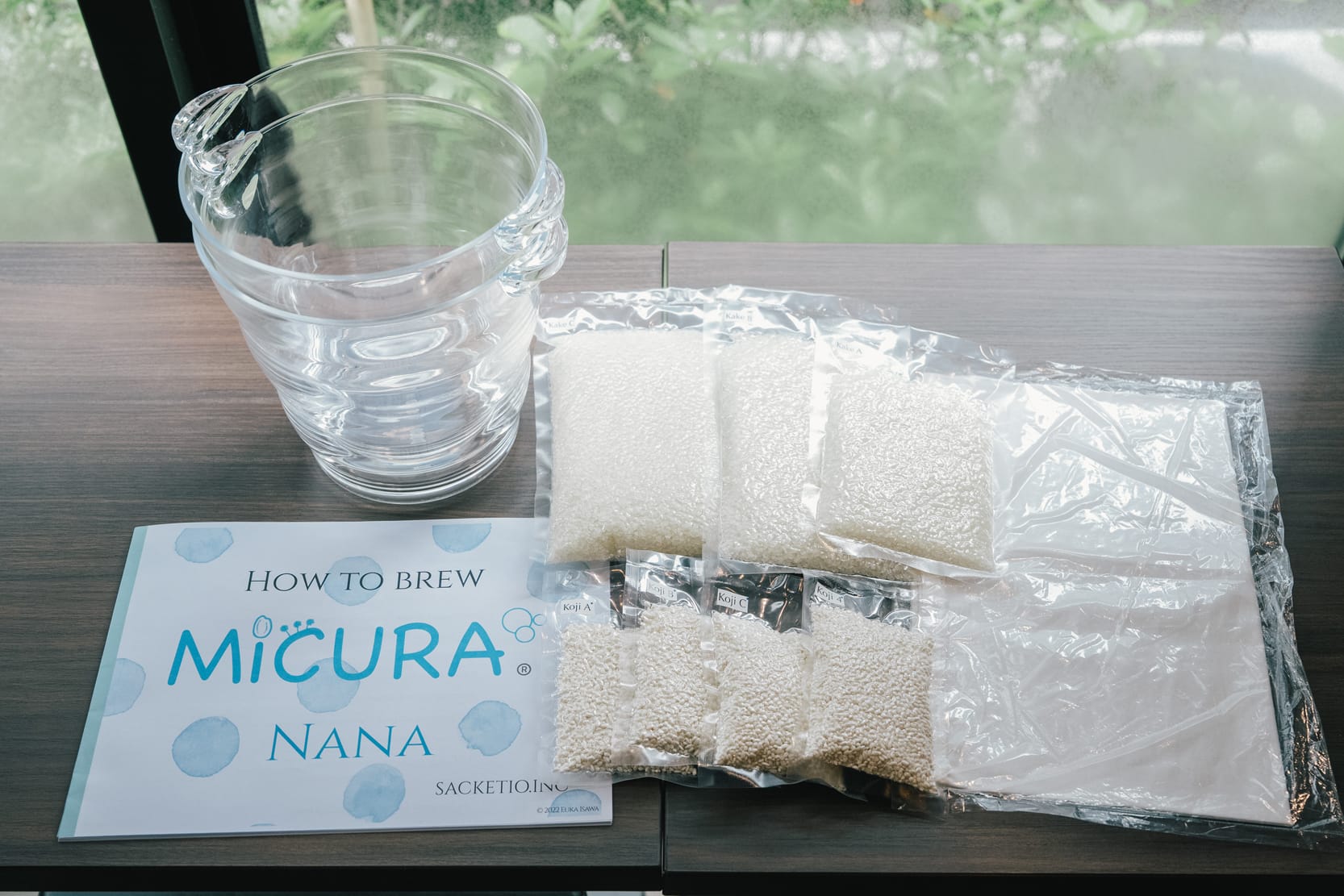

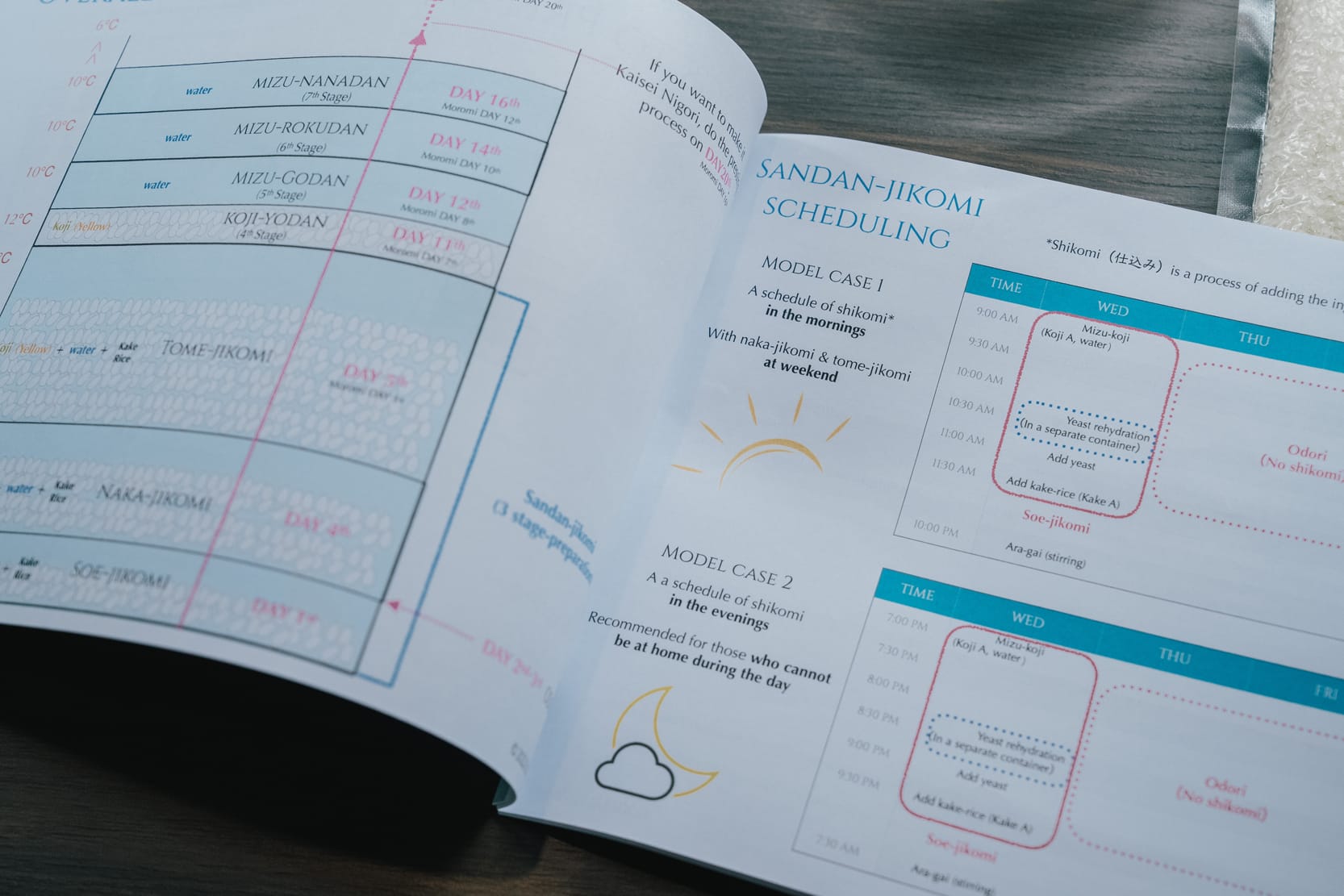

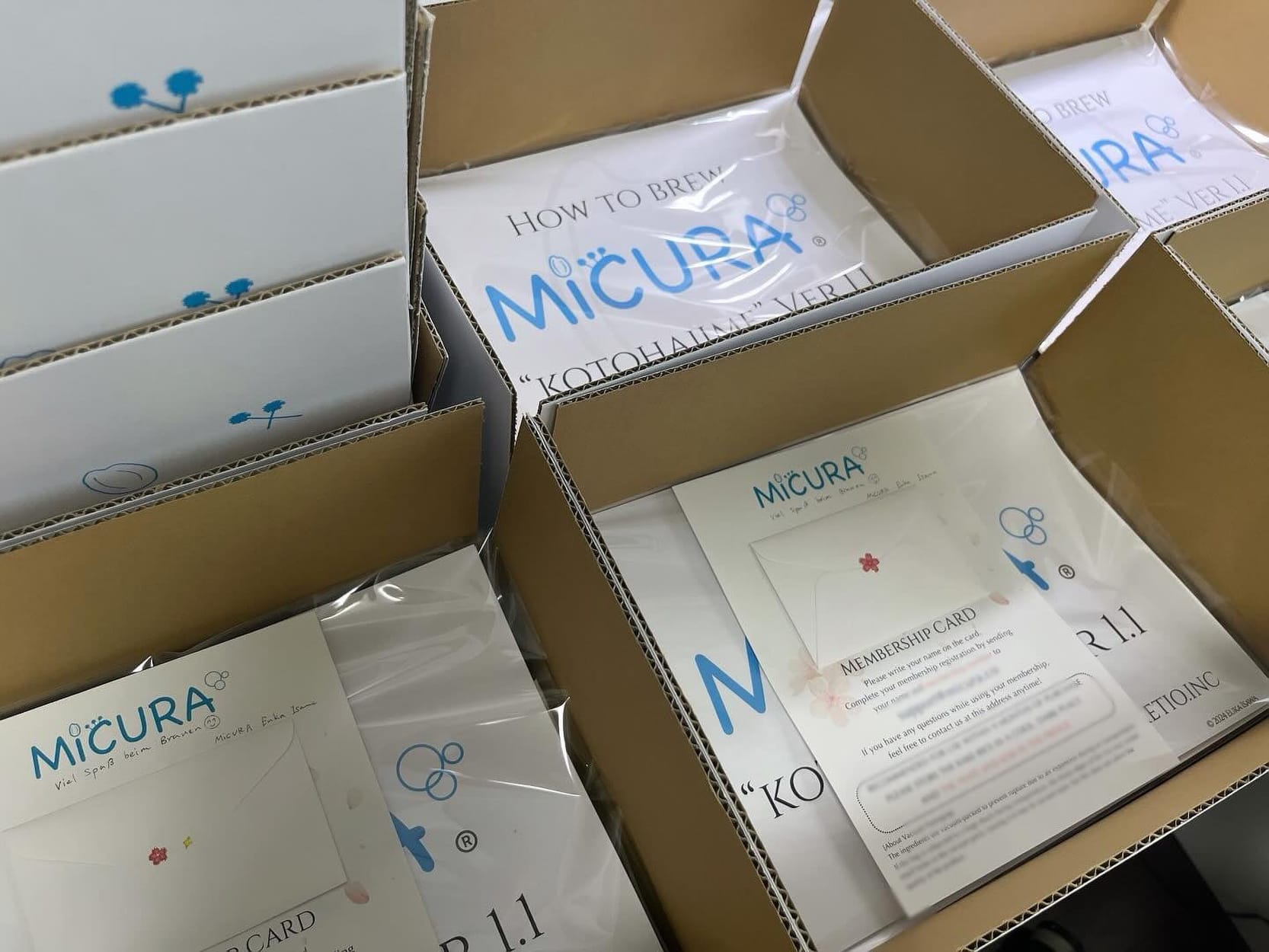

MiCURAには、乾燥の麹、掛け米用の加工された酒米、酵母、乳酸などがセットされており、仕込みに必要な容器や搾り用の酒袋などの道具も同包されている。届いたらすぐ酒づくりができる便利なキットだ。英語や中国語に翻訳した説明書が付く上、メンバーシップにはオンラインサポートも含まれており、初心者でも楽しく始められる。日本酒の基本的な解説から用語の説明、つくる時の注意点、各国で手に入るおすすめの道具やミネラルウォーターなどの記載もあり、かなり丁寧な説明書である。

酒づくりは微生物と関わる仕事なので、放ったらかしにはできず、ペットを飼うようにときどきお世話が必要になるのだが、例えば朝出社前に仕込んだら、会社から帰って来た夜に一度櫂入れして、というようにビジネスマン向けタイムスケジュールまで提案している親切ぶりである。

実際の開発には苦労も多かった。まずは安全醸造。家庭の冷蔵庫で誰でもミスなくお酒がつくれるよう配慮した。特に温度管理と衛生管理をきちんとできるよう、徹底して商品設計したという。また輸出の規定が国によって違い、政治が変わると規定が変わることも多々あるので、常に情報をキャッチし、毎回書類を調べるなど貿易事務作業はなかなかに大変だそうだ。

(写真提供:伊澤優花さん)

「特にコロナの時期はあちこちで物流が止まってしまい、届けられない国もあって苦労しました。ヨーロッパなどでは地続きの別の国のユーザーさんが、うちまで送ってくれたらここからその国に送れるよ、ってバトンリレーのように輸送に協力してくれたこともありました。ユーザーさんがみなさんお酒好きの同志のようになっていて、非常に協力的だったのは助かりました」

現在MiCURAのユーザーは世界中にいて、リピーターも多い。

世界の人々がみんなで真剣に楽しむ。

酒づくりは平和なコミュニティ

日本酒好きが世界各地で楽しそうに自家醸造している、と考えるとちょっと愉快な気持ちになる。伊澤さんはMiCURAユーザーをサポートし、オンラインなどで頻繁にコミュニケーションを取っているそうだが、各国のお国柄が出ていたりしておもしろいという。

「いろんな報告が来ますよ。アメリカはサンクスギビングに人が集まるので、みんなその時期めがけてつくっていることが多いですね。中国は圧倒的に旧正月。みんなで赤い服を来て乾杯している写真を送ってくれました。ドイツでは仕込みのスケジュールをエクセルシートできっちり管理している人もいて、職人魂を感じます。今は22か国くらい、アフリカやサウジアラビアにもユーザーがいます。世界中の人とお酒を介してコミュニケーションできるのは非常に楽しいです。お酒って平和なんですよね」

MiCURAで加盟している北米の酒造組合のメンバーと共に。(写真提供:伊澤優花さん)

海外では「日本酒の常識」を知らないが故に、ユニークな酒が生まれることもあるそうだ。MiCURAのきっかけにもなったニューヨークのシェフがつくった酒を、ある時伊澤さんが味見すると、今まで飲んだことのない味だった。聞いてみると、上澄みの透明な部分だけすくって出した、とのこと。日本だったら酒税法の関係で絶対にやらない、存在しない酒なのだ。また、材料のひとつである乳酸をなくしてしまったユーザーを伊澤さんがサポートして、pHを調整しながら代わりにライムを使って仕込んだ、なんていう話も。ルールなど関係ないからこそ、新たなクリエイティビティが発揮され、思いがけない斬新な発想の酒が生まれている。

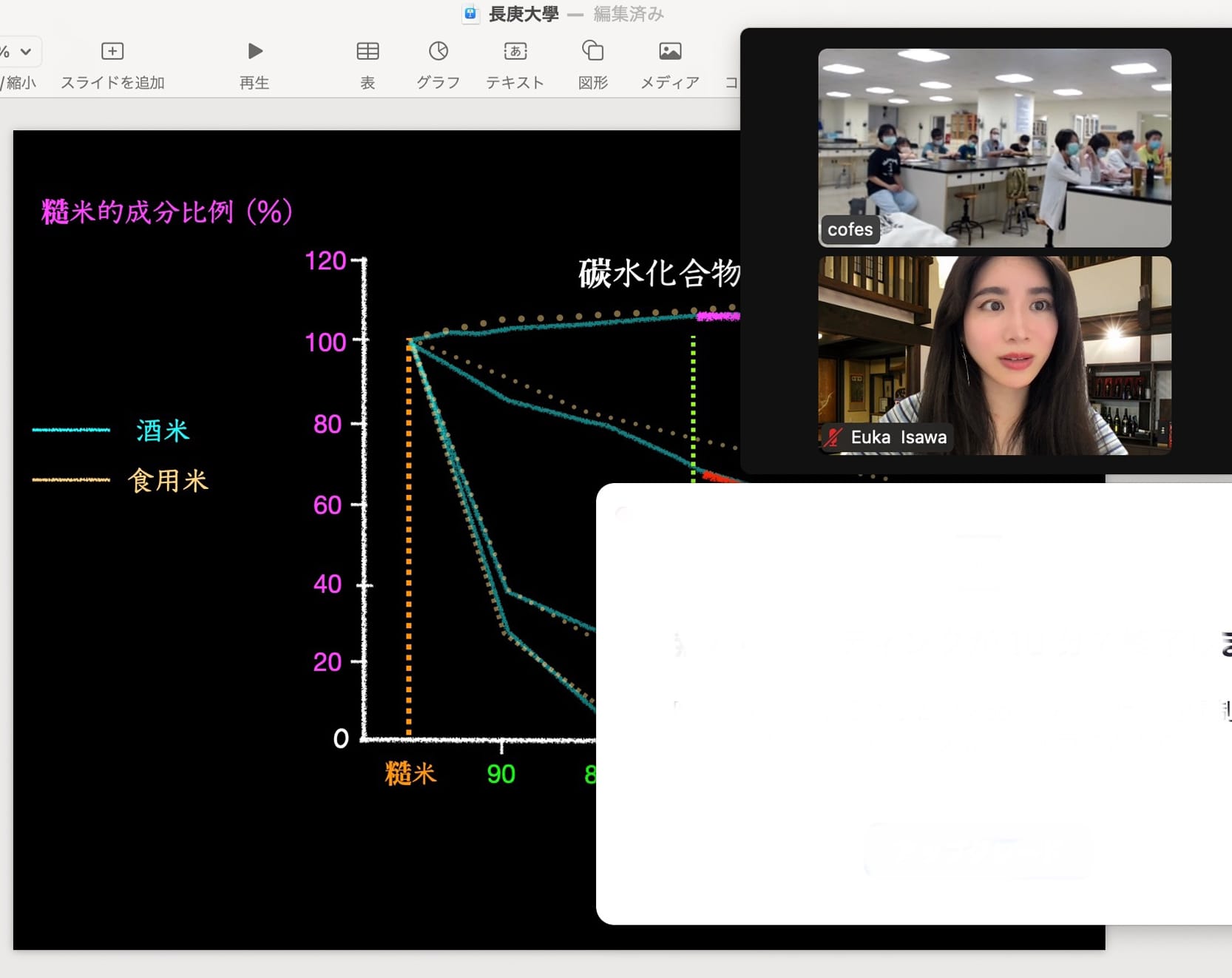

MiCURAがおもしろい縁をつないでくれることもある。伊澤さんは現在台湾の大学で清酒醸造の授業の講師をしているが、それは大学の教授がMiCURAの愛用者で、酒づくりに熱中し過ぎて伊澤さんに相談してきたことがきっかけだった。引退したらいつかは蔵を建てて日本酒をつくりたい、という大学教授の夢と熱意が伊澤さんや回りの先生たちを巻き込み、気づけば酒づくりの授業が実現してしまったのだという。

伊澤さんによるオンライン授業の様子。(写真提供:伊澤優花さん)

「みんな本気で真剣に酒づくりに向き合っているんですよ。台湾では酒米に一番近い種類の米を探してきて、現地に精米機なんてないから先生が一生懸命コイン精米で何度も削ったりして。授業の最後はみんなでつくったお酒の品評会もするんです。そんな様子が楽しくて、酒文化がもたらす精神的豊かさってやっぱりいいなと思います」

駅ナカ酒蔵から活動の幅を広げ、

さらなる躍進へ

MiCURAから発展して、2024年にはJR仙台駅ナカに小さな酒蔵〈SENDAI STATION BREWERY Fermenteria〉をオープンした。ここでは、その場でつくったできたての発酵飲料やクラフトサケを提供している。

「以前に酒蔵でお客様をご案内していたとき、ものづくりのリアルな現場を楽しそうに見学するお客様を見て、もっと身近でオープンに発酵・醸造の様子を伝えられたらと思っていました。また、MiCURAのユーザーさんが、自分でつくったお酒をうれしそうに味見する姿を見て、できたてのお酒を、その場でフレッシュなままで提供できないかと考えました」

飲食店がひしめき合う駅直結の商業施設〈tekute dining〉の中に醸造所がある。壁際に全面ガラス張りの冷蔵庫があり、誰でも醸造の様子を自由に眺めることができる。MiCURAで培った高品質な小仕込みのノウハウを生かし、8リットルの小さな透明タンクで日々仕込みを行っている。つくられているのは「ライスブリューミルク」と呼ぶノンアルコールの発酵ドリンクと、できたての生クラフトサケ「サケベイビー」だ。瓶内二次発酵のスパークリングボトル商品も出している。

日本酒の製造免許は現在取得するのが大変難しく、「その他の醸造酒」として製造免許を取得しているため、いわゆる“清酒”はつくれないが、そこにこだわらなければ、逆に自由な発想の酒づくりができる。サケベイビーはハーブや果物など季節の素材を利用したり、今までにない実験的な創作酒を仕込んだり、日々内容は変わる。地元の農家が、これでお酒をつくって欲しいと農産物を持ってきてくれることもあるそうだ。

仙台郊外の秋保(あきう)にあるクラフトビールの醸造所〈グレートデーンブリューイング〉とも交流が深まり、大きな影響を受けたという。「ビールと清酒はフィロソフィーがまったく違う。彼らのおかげで刺激を受け、今までにない発想で酒づくりをすることができました」と伊澤さん。上質なホップを特別に分けてもらい、ビールとも日本酒とも違うまったく新しい味わいの酒を生み出すことに成功した。

醸造した「サケベイビー」や「ライスブリューミルク」は店舗でテイクアウト販売するほか、江戸時代の“通い徳利”のように、専用ボトルで近隣の飲食店へも毎日つくりたての酒を自分たちで届けている。

「まちの真ん中で醸造できるマイクロ地酒として、非常にローカルなコミュニティで、醸造的にもビジネス的にも成り立つモデルの確立に取り組んでいます。お酒って細かい記帳義務や毎年の税務署立入調査などなど、がんじがらめの事業なんですが、そこに非生産的な労力を割かなくていいように、バックエンド業務を簡素化・標準化するなど、持続可能な酒蔵のモデル、裏側の仕組みづくりも考えているところです。実は2拠点目も探していて、今後はこのマイクロ地酒蔵というプラットフォームを世界に展開して行きたい。米はどんな素材とも相性がいいので、その土地土地の素材や文化と融合したお酒を醸していきたい。プロダクトを出すというより、マイクロ酒蔵という箱自体を展開し、地酒の魂、生活に身近に溶け込んだ酒文化の精神性を伝播させたいと思っています」

酒文化への並々ならぬ情熱を語る伊澤さん。お酒がつなぐコミュニティは温かく平和的で、お客様ともそれ以上の深い絆ができているようだ。

「お酒って生物的には別になくても生きていける、不必要なものかもしれないんですけど、人類は太古の昔からその醸造に情熱を注いできました。そして、その熱意で技術や文化、芸術、学問まで発展させてきた。私は、そんな人間の探究心や創造性が詰まった“酒づくり”という営みが大好きなんです。MiCURAのユーザーさんたちも、お酒が飲みたければ買ったほうが楽なのに、まったく割に合わないことを真剣にやっている。それでできあがったらみんなに振る舞って。心から酒づくりを楽しんでいるんですよ。酒づくりは人間が人間らしく生きるためのものなんじゃないかと思うんです」

2025年4月には新しくボトル入りの商品をリリースし、オンラインショップやポップアップなどで販売している。7月に発表した「Yeastology(イーストロジー)」シリーズは、Fermenteriaのチームで何度も試行錯誤を重ねてつくり上げた商品。Fermenteriaのデザイン全体を手がけている伊澤さんは、このシリーズにもブランドとしての想いや世界観を込めた。伊澤さん自身がデザインしたラベルには、よくよく見ると小さな宇宙船が描かれており、これはみんなで宇宙船に乗り込んで未知の発酵空間=小宇宙(ミクロコスモス)を探索し、そこで見つけたおいしい宝物をみんなに紹介していくというテーマが込められている。

伊澤さんの夢はまだまだ広く果てしない未知の未来へと続いていく。

- 日本酒自家醸造キット

MiCURA®︎開発者

SENDAI STATION BREWERY Fermenteria 代表

伊澤優花(いさわ ゆうか)さん - 1993年生まれ。21歳のときに単身ニューヨークに渡り実家の酒蔵の輸出事業を開始し、25か国に輸出。東京大学経済学部在学中に起業中退し、世界初にして唯一の日本酒自家醸造キットブランド“MiCURA(マイクラ)”を開発し、海外向けに販売を行う。地元仙台にて勝花藏株式会社を設立し、2024年春に仙台駅構内で斬新なコンセプトのマイクロブルワリー〈SENDAI STATION BREWERY Fermenteria〉を開業。人間のセンスと科学の狭間に存在する芸術品であるSAKEを愛しているが、実は酒が弱い。

SENDAI STATION BREWERY Fermenteria

MiCURA