発酵に関わる食文化や

商品開発、普及、研究を進める

発酵のプロにインタビュー。

麹はコミュニケーション!

〈ハッピー太郎醸造所〉の池島幸太郎が

日々を幸せに生きるための発酵文化を楽しく伝える

日本最大の湖、琵琶湖を有する滋賀県。豊かな水資源に恵まれた滋賀には、ほかの地域にない独特の食文化がある。琵琶湖は日本有数の淡水魚の宝庫であり、澄んだ水と肥沃(ひよく)な土壌に恵まれた自然環境により、昔から稲作が盛んだった。米の品質が良く、生産量も多いことから「近畿の米蔵」と呼ばれるほど。京都や大阪の寿司屋は専ら、近江米を使っていたという。また、豊富な米から麹、酒、味噌などがつくられた。そして、琵琶湖固有種のニゴロブナと米を合わせた、現代の寿司の原型といえる独特の発酵食品「ふなずし」が生まれた。

そんな琵琶湖畔・長浜に2021年12月、“暮らしの知恵を学ぶ”をテーマとし、発酵を中心とした体験ができる商業文化施設〈湖(うみ)のスコーレ〉が誕生。その施設内に、思わず足を止めてしまう、何やらウキウキする一角がある。〈ハッピー太郎醸造所〉とは⁈ 誰もが気になるネーミングだ。どう考えても楽しそうな響きしか感じられない。そこで、ここを運営する醸造家の池島幸太郎さんに、設立の経緯や自身の活動、発酵の魅力などについて話を伺った。

心から情熱を傾けられることを

仕事にしたかった

「ハッピー太郎」こと池島幸太郎さんは大阪生まれ。小学校の時に滋賀へ引っ越してきたが、両親は九州の出身で、子どもの頃は特に滋賀の食文化には触れてこなかったという。家族の食卓は九州文化の影響の方が強く、ふなずしを食べたのもだいぶ大きくなってからだ。

「九州といえば麦味噌です。宮崎県に住む祖母が、麦味噌づくりの名人でした。うちにはいつも祖母から送られてきた味噌や漬物があって、本当においしかった。祖母はなんでもきちんと丁寧にやる人で、仕事が細やか。一度も味噌をカビさせたことがない、っていうのが自慢でした。今考えれば、自分は間違いなく祖母のDNAを受けついでいるんじゃないかと思っています」

一方で大手メーカーの味噌や醤油も日常で普通に使い、特にこだわりはない家庭だったという。

池島さんは子どもの頃から音楽が大好きで、学生時代は趣味のトランペット演奏に明け暮れていた。トランペットの師匠は、池島さんをいろいろな所に連れていき、大人の世界を教えてくれる人だった。お酒のたしなみを覚えたのも師匠からだった。食に興味を持ち始め、あちこちで食べ歩きを楽しんでいた池島さんは、ある日師匠に誘われて行った蕎麦屋で飲んだ酒のおいしさに驚き、日本酒に興味を持った。広島の酒蔵まで酒づくりの体験に行くほど、気付けば夢中でのめり込んでいった。

一方で大学は留年し、将来に迷いを感じていた。いよいよ卒業という時になっても就職活動を一切しなかったそうだ。そんなある日、テレビで観た酒蔵の杜氏の姿に衝撃が走った。納得いくまでとことんやる、その力強い生きざまに憧れ、こんな人になりたいと心の底から思ったという。

「伝説の杜氏ともいわれる、農口(のぐち)尚彦さんです。本当にかっこいいなと思いました。大学時代の自分はどうしようもない人間だったんですが、その時の自分は駆り立てられるように何かを求めていて、心から情熱を傾けられることを仕事にしたかった。だからこれだ! と思ったんです。でも酒蔵には何のツテもなかった。それでいろいろ探していたら、島根県の弥栄村(やさかむら/現在の浜田市)というところの有機農業法人がIターンで米づくりする人を募集していて。彼らの取り組みは、自分の心にも響くものがありました。その村の隣町で酒をつくっていることも知り、米から酒にたどれるんじゃないかと思い、そこに潜り込みました」

さまざまな酒蔵で蔵人として

12年のキャリアを積み、独立

島根では夏の間は米づくりにチャンレジし、その延長で麹や味噌づくりにも携わることができた。そして冬になると隣町の酒蔵〈日本海酒造〉にお願いして、酒づくりの現場で働くことに。

「島根の食べ物はおいしいし、毎晩晩酌をして最高に楽しかった。酒蔵では1年目から麹づくりを担当させてもらいました。とにかく四六時中麹室(麹をつくる部屋)の中で過ごし、大吟醸用の麹も触らせてもらい、ここで質の高い麹づくりの基礎をしっかり学ぶことができました」

その後、大阪で酒販店の仕事も経験。販売という立場から、違った視点で酒の現場を知ることができた。滋賀に戻ると2軒の酒蔵で蔵人として働いた。1軒目は長浜にある〈冨田酒造〉。〈七本鎗〉などの銘柄で有名な酒蔵だ。蔵元自らが酒づくりを行う。素材にこだわって県産の米のみを使い、米のトレーサビリティをきっちり管理。池島さんは社員蔵人として初めて採用された。組織として運営する蔵の仕事の厳しさ、お酒への情熱と探究心、蔵人全員への明確な情報共有、メディア戦略などなど多くのことを学んだという。

〈冨田酒造〉は蔵元(経営者)が酒づくりの現場を仕切っていたのに対し、次に入った〈岡村本家〉は杜氏(技術者)が現場を仕切っていた。ここでは杜氏さんの人間力に感銘を受け、人としての在り方を学んだ。

「夜中の11時から米を洗い始めて、鼻歌歌っているような人でした。本当に酒が好きで、いつも楽しそうなんですよ。できた酒の利き酒をする時も、普通はどの蔵でももっと深刻で、欠点を探すものなのに、この杜氏さんは毎回『おいしいよね?』ってポジティブに言うんです。お酒の楽しさを大切にし、ユニークさや個性も愛する人だった。人間に対しても同じで、懐の深い人だったんです。自分のものづくりに向かう姿勢も、この人の思想が今のベースになっているように思います」

〈岡村本家〉では自分で考えたレシピで酒づくりを行い、プライベートブランドとして出荷するという経験もさせてもらった。つくった酒は好評で、はるか遠くオーストリアのウィーンまで輸出された。自分で最後まで責任を持って酒づくりに携わった実績は、後々の独立と醸造所立ち上げにも大いに役立った。蔵人として12年、それぞれの酒蔵で得た経験が大きな糧となり、酒づくりに関することは何とかなるという自信にもつながっていった。

発酵食品は、

日々を幸せに生きるためのものだった

2017年に糀事業を開始した池島さん。自分の力が世の中に役立つと自信があるとしたら、麹だった。世の中は発酵ブームで盛り上がっている一方、麹屋はどんどんなくなっていた。

「米が豊富な滋賀県は、この辺りも昔は麹屋だらけだったんです。きっと麹難民がいるはずだと思いました。また、米の栽培方法は多種多様であることを知っていて、米の品質を見極めた酒づくりも行っていた。そういう感覚と技術を持っている麹屋さんはまだいないのではないかと思ったんです」

いずれ将来はまた酒づくりをしたい、という気持ちもあった。そのためにも常に麹に触れ、腕を磨いておきたかった。

ところで滋賀の発酵食品といえば、ふなずしを代表とする琵琶湖の魚のなれずしがあるが、池島さんは〈冨田酒造〉にいた頃から、自分でふなずしをつくり始めていたという。〈岡村本家〉にいた頃は、蔵が運営していた京都の居酒屋にも卸していたほど、評判が良かったそうだ。

「本当の滋賀県民になりたかったんですよ。ふなずしやなれずしってクセも強くてマニアックだし、ハードルの高い食べ物ですよね。でもそれを介することで、滋賀県民として認められ、仲間に入れてもらえるような気がした。昔は各家庭で交換し合っていたもので、コミュニケーションの一つだったんです。また以前、牡蠣に当たってひどくお腹を壊した時、なれずしを渡されて、それを食べたらケロッと治ってしまったことがありました。お薬のような役目もあったんです。滋賀の伝統食の真髄を知った、忘れられない経験です」

麹もふなずしも、キモとなるのは米だ。滋賀の人々にとっての偉大な存在、琵琶湖がもたらす豊かな恵みである。池島さんも米には強い思い入れがあった。麹やふなずしをつくるなら、信頼のおける、顔の見える生産者に米をお願いしたかった。どんな米でどのように麹や発酵食品をつくったのか、詳細で誠実な情報を消費者に伝えたかった。

「東近江の〈池内農園〉さんは、自然農法自家採種を30年以上続けていて、そのお米でふなずしをつくったら明らかに香りが違ったんです。それで糀屋を始めるにあたってお願いし、どうにか分けていただきました。田んぼへ行ってみるとアートですよ。本当に美しいんです。池内さんのお米で麹をつくると、米の奥から力強くグッと膨らむような感じで、麹菌が喜んでいるように見えます。できたてはふかふかで、とってもいい匂い。どうやってもきれいな麹になりますね」

現在は池内さんを含め3軒の農家さんの米を使っているが、その栽培方法や地域への思い、自然環境への向き合い方など、いずれもつい長話をしてしまうほど、伝えたいことが多々ある生産者ばかりである。

〈ハッピー太郎醸造所〉では、創業当時から糀、味噌、甘酒の素などを販売している。糀の品質には十分自信があったが、その良さはすぐには分かりづらい。最初の頃は全然売れず、牛乳配達のアルバイトもしながら、ボロボロになって働いていたそうだ。しかし次第に口コミで広がり、料理研究家や、健康・美容に関心のある人などからの注文が増えていった。酒づくりをしていた時と全く異なる客層と出会うことが多くなり、それが興味深く新鮮で楽しかったという。

酒蔵からいったん離れてみて、世の中には年齢や病気などでお酒の飲めない人もすごく多いことに気付いた。麹は酒だけじゃなく、人々の心身のためにできることがあるのだと知った。

「体のことをケアしたい、病気を治したい、子どもに健康にいいものを食べさせたい、誰かのために何かしてあげたいっていう人がすごく多いことに驚きました。発酵食品とは、日々を幸せに生きるために欠かせないものだったんです」

長年の夢だった、

自分で醸造したどぶろくをついに発売

発酵を軸に、生産者と消費者の多様なつながりができていくことを感じた池島さん。誰かに紹介したくなるような魅力的な人々が、池島さんの周りにはたくさん集まってきた。貴重ないいものを生み出す人、携わる人はみんなに知ってもらいたいし、ちゃんと売って、長く残していきたい。発酵が結ぶ、豊かな人のつながりを大切に育てていきたい。そんな思いから、池島さんの活動は徐々に大きく広がっていった。

話せる発酵屋として、「手前味噌の会」をはじめとするさまざまなイベントやワークショップを手がけ、生産者に関する情報発信も積極的に行う。京都では発酵に関する新しい施設の発酵アドバイザーを担い、滋賀県の発酵産業促進委員も委嘱された。〈湖のスコーレ〉の話が立ち上がったときも、最初は商品セレクトのアドバイザーのような立場だったという。それがひょんなことから「ここでどぶろくをつくりませんか?」という話になった。

「もちろん、すぐさまOKしました。酒づくりは自分の長年の夢でした」

日本酒の製造免許を新規に取得することは難しく(輸出用を除く)、どぶろくの醸造免許においてもそのハードルは高い。さまざまな細かい条件をクリアし、説得力のある資料を作成し、地域の人々にも許可をもらわないといけない。準備に多くの時間と手間はかかったものの、行政や〈湖のスコーレ〉スタッフをはじめ、周りの人々が熱心に応援してくれたおかげで、思ったよりはスムーズに取得することができた。

池島さんのつくる麹は完熟糀。いわゆる一般的な日本酒の麹とはつくり方が違う。池島さんいわく、日本酒用の麹は、熟練の職人が手を尽くし、繊細にとことん磨き込まれた工芸品。一方で、力いっぱい伸び伸びと元気に育った農産物のような麹が、池島さんのつくる糀だ。通常、酒蔵の麹室は窓もなく、あまり一般の人が見られる機会はないが、〈湖のスコーレ〉の中にできた麹室には大きなガラス窓があり、池島さんが作業している様子はオープンで誰でも見学できる。時々子どもが興味深そうにのぞいていることもあるそうだ。

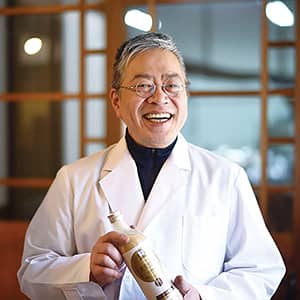

その完熟糀を使い、2022年の4月、ついに初めてのどぶろくが完成した。ラベルはすぐ隣の米原で活動する、切り絵作家の早川鉄兵さんがデザイン。お米に感謝の意を表し、田んぼの護り神であるキツネをあしらっている。ラベルの裏を見ると、音楽のライナーノーツのような熱い説明文と、細かい製法や原料米、麹菌の種類まで詳しく書かれている。どぶろくというと「密造酒」などややネガティブなイメージを持たれることもあるが、もちろんそんなことはない。この「ハッピーどぶろく」は清らかでやさしい、素材本来の良さが引き出された、きれいな味のどぶろく。田んぼの緑の風景が目の前に浮かぶような、滋味深い土地の味である。醸造所ではもちろん、〈湖のスコーレ〉のレストランでも提供されている。

とにかく糀と触れ合っているときが一番癒される、と池島さんはいう。

「例えばもろみを目の前にして、どうなるかな、どうなるかな、と無心で見ているときが、一番の癒しの時間です。静かな夜に一人で糀と向き合っているとき、いろんなことを忘れて、シンプルに幸福な気持ちになります。テンションがわーっと上がるというよりも、じわっと染み入るような幸せ。なんだか楽な気持ちになれるんですよね」

そんな風につくられた麹やどぶろくなら、きっと食べた誰もが幸せになれるような気がする。

今後の目標は、誰もが麹づくりをできるように体制を整え、人を育てていくこと。そして発酵でつなぐ幸せを、もっと豊かに多くの人に広げていきたい、と楽しそうに話す池島さん。〈ハッピー太郎醸造所〉には、終始ワクワクするような、愉快で明るいハッピーな空気が醸されている。

- ハッピー太郎醸造所

池島幸太郎(いけじまこうたろう)さん - 滋賀県大津市育ち。ハッピー太郎醸造所店主。醸造家。発酵アドバイザー。酒蔵修行12年。2017年、「顔の見える発酵食品で、つながりを取り戻そう」というテーマで、滋賀県彦根市にハッピー太郎醸造所を開業。主に糀屋として地元需要を担うとともに、発酵の幅広い経験と知識をもとに「話せる発酵屋」として活動。

2021年12月、滋賀県長浜市・商業文化施設「湖のスコーレ」に移転。糀事業を発展させるとともに、「どぶろく醸造」に挑戦中。

ハッピー太郎醸造所