発酵に関わる食文化や

商品開発、普及、研究を進める

発酵のプロにインタビュー。

宮城大学教授の金内誠が夢中になって学んだ、

おもしろくてたまらない発酵の世界を次の世代へ伝える

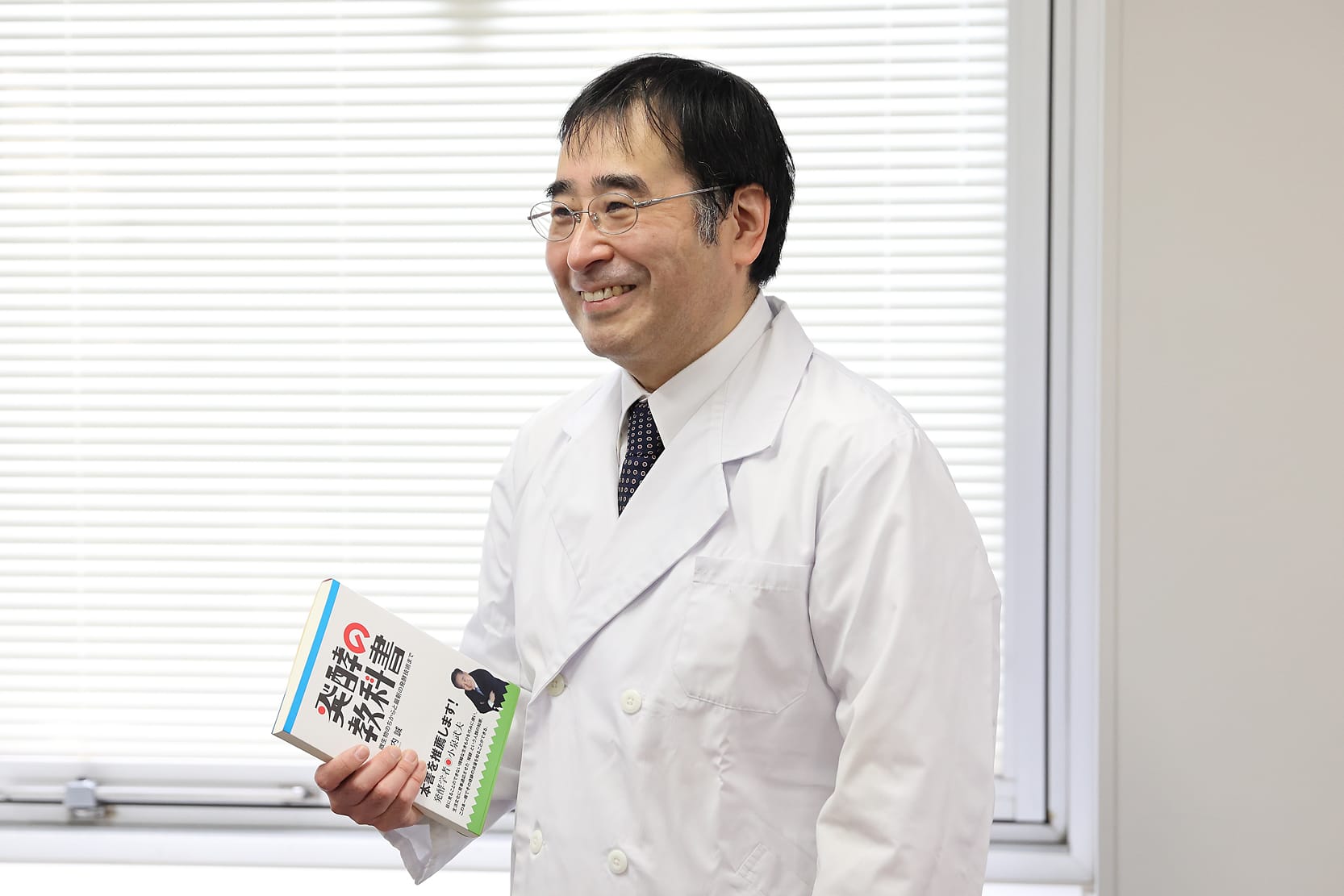

宮城大学の食産業学群にて教授を務め、発酵・醸造学を専門に多様な分野で活動している金内誠さん。発酵学の第一人者、東京農業大学名誉教授の小泉武夫氏との偶然の出会いをきっかけに、発酵の世界に大いに魅了され、その道を長年究めてきた。2022年7月には書籍「発酵の教科書 微生物のちからと最新の発酵技術まで」を出版。同書では発酵の基本から最新の情報まで幅広く網羅し、深く掘り下げた内容を誰にでも分かりやすく解説している。金内さんが伝えたい発酵の魅力や、現在行っている研究などについて話を伺った。

入院中に偶然観たテレビが、

将来を決めるきっかけに

山形県に生まれ、実家の家業は酒販店。偶然ではあるが、子どもの頃から無意識に発酵食品とは触れ合っていた。

「うちは酒をつくっていたわけではなく、小売ですが、小さい頃から商品としての発酵食品はよく見ていたと思います。昔は醤油を量り売りで販売していましたし、漬物用の酒粕が店に大量に送られてきて、母や祖母が袋に小分けしている様子などを見ていました。時々アクシデントでお酒の瓶が割れて、学校から帰ってくるとその香りが部屋中に漂っていたんです。いい匂いだなあって思っていましたね(笑)」

発酵食品自体にあまり抵抗はなく、小さい頃から粕漬けなどを、ちょっと顔を赤らめながらおいしいと思って食べていたという。粕汁も大好きだったそうだ。

高校生になり、足をけがして長く入院したことがあった。そろそろ将来の進路を決めなければという時期でもあり、病室でなんとなくテレビを見ていたら、そこに登場したのが小泉武夫氏だった。

「小泉先生が発酵の魅力について熱心に語っていました。これはおもしろそうだなと思って親戚に相談してみると、先生のご著書を教えてくれたんです。『発酵』という本でした。そこには世界中のいろんな発酵の話が載っていまして、おもしろくて夢中になって読んでしまいました」

それまで将来のことはあまり考えていなかったし、学校の成績も決していい方だったわけではない、と金内さん。この時の出合いが原点となり、金内さんにとって小泉氏はやがて人生においてかけがえのない恩師となる。東京農業大学へ進学し、運よく小泉氏の授業を受けられることになったのだ。

「小泉先生が最初の授業で、戦時中にサツマイモを発酵して燃料をつくり、戦闘機を飛ばそうとした、というような話をしてくださり、とても興味深かったことを覚えています。発酵の力は無限大だと感じました。自分はそんなに頭のいい生徒でもなかったんですけど、発酵や微生物は生活のなかの身近な存在でもあるので、勉強しなくてもなんとなくわかる感じがあるんですよ。菌の名前もすんなり覚えてしまい、ますますおもしろくなってしまって」

金内さんはそのまま発酵のおもしろさに夢中になってのめり込み、小泉氏の研究室に入り、気づいたら院にも進んで9年間を大学で過ごした。

発酵のおもしろさを次の世代に伝えたい

大学卒業後は一般企業へ就職する道もあったが、金内さんの発酵への探求心はまだまだ冷めることなく、アメリカに渡って更なる研究を続けた。アメリカというと、あまり発酵食品のイメージはないかもしれないが、ビールは最先端だった。カリフォルニア大学デーヴィス校にて、ビール研究の世界的権威といわれるチャールズ・バンフォース(Charles W. Bamforth)氏の元で学び、ビールに関するあらゆることを研究したという。当時は日本でビールを本格的に研究する人は少なかったのだ。

「行った頃はもちろん英語はできなかったし、運転もペーパードライバーでした。だから大変は大変なんですけど、そこを乗り越えたら、その先には楽しいことしかなかったんです。ビールは世界的に一番飲まれているアルコール飲料ですから、注目されやすく、挑戦しがいのある研究です。アメリカの仲間とは、今でも一緒にビールの研究を続けています」

「私が発酵の世界に携わることになったきっかけは、小泉先生の発酵の本でした。自分の人生が全く変わってしまったくらい大きな影響を受けた本です。私も次の世代の人たちに、発酵の世界は奥深く、本当におもしろくて、希望ややりがいのあることだと伝えていきたいのです」

発酵で地域貢献。

発酵で“おいしい”を具現化する

金内さんはアメリカで3年半の研究生活を送り、帰国。その後、企業で働く経験を経て、再び研究者として大学へ舞い戻った。自身が学んできた技術を企業で活かすことも大切だと考えているが、もっと広く若い世代に発酵の魅力を伝えたい気持ちが強くなったという。金内さんの所属する宮城大学の食産業学群は、原料の生産から加工、販売に至るまですべてを網羅し、食のスペシャリストを育成する目的でつくられた、今までにない新しい学部だった。学生たちは畑に出て農業もすれば、食品の加工実習も行い、販売のノウハウも学ぶ。先生も生徒も、全国から多くのユニークな人材が集まっていた。

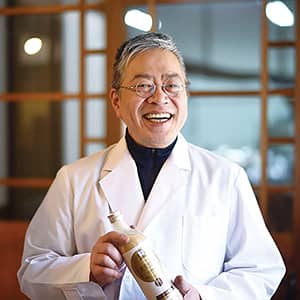

金内さんの学部では、地域の企業などとコラボした多様な研究開発も行っている。例えば大学オリジナルの日本酒。学生たちと一緒に地元の酒蔵に入り、実際に酒づくりを体験しながら、日本の伝統的なものづくりの精神と共に、リアルな発酵技術を学ぶ試みである。完成した酒は本格的な純米大吟醸酒で、国際的な2つのコンテストにて金賞を受賞するという快挙を遂げた。学生たちにとっては大きな達成感になり、地域貢献にもつながったという。

ほかにも、東日本大震災後で被災したイチゴ農家の「イチゴを使ったワイン」の開発に協力、風味の良いワインをつくるための発酵条件の検討や香気分析などを行う。大手スーパーとともに、規格に合わないなどの理由で販売できない“ 未利用魚” から発酵食品をつくるなど、発酵を使って食品ロスの削減に貢献している。

最近はオキアミの魚醤の商品化に向けて活動中だ。オキアミはプランクトンの仲間で、三陸沖ではよくとれ、資源は無限にあるのにまき餌にしかならない。そこで発酵技術を駆使してエビのような風味豊かな魚醤をつくった。環境にやさしく、商品価値を高めることで地域の産業振興にも貢献できる。

試作中のオキアミの魚醤

金内さんの開発する発酵食品はどれもおいしいことに強いこだわりを持っており、完成した商品は好評で、すぐ売り切れになってしまうほどだ。地元の生産者や企業から相談が来ることも多いという。金内さんが思う“おいしい”についても伺ってみた。

「見た目、味、香り、食感など、五感すべてのバランスがいいものは人間がおいしいと感じることが多く、数値などで表すのは難しい分野ですね。それからイメージというのもあります。例えばカレーやラーメンが青い色だったら、なんとなく食欲が湧かないでしょう。これは過去の経験の積み重ねが非常に大きい。食育という視点からも重要な部分です。経験の話でいうと、最近の若い人たちは苦味に対する閾値(いきち)がすごく下がっているんです」

現代は子どもの頃から苦味の経験が少ないため、ちょっと苦いともうおいしくないと感じてしまうのだそう。酒やコーヒー、お茶を飲めない人も多くなってきているとのこと。

「不易流行という言葉がありますが、昔ながらのものを必ずしもそのまま残す必要はないのではないかと。本質を損なわずに、現代人の味覚に合わせて改良していくことも大事なことだと思っています。例えばお酒も、炭酸や甘みを足すなど、飲みやすいような最初の入り口をつくってあげることで、若い人がおいしさを知るきっかけになるかもしれない。そこに発酵の技術やノウハウが役立てればと思っています」

発酵は地球を救う! その無限の可能性

微生物の力は、まだ数パーセントしか解明されていない未知の世界。その無限の可能性が発酵の大きな魅力だと語る金内さん。今は困った菌だと思われていても、その力が思いがけないきっかけで未来に役立つこともあるという。

「例えばアメリカで缶詰から見つかった菌は、熱でもガンマ線(放射線の一種)でも死なない厄介な菌でした。しかし放射能にも強いという特性を活かして、放射能汚染された土壌の再生に使えないかとか、別の視点で見たら有用な菌という可能性は大いにあるんですよね。コロナの判定に使うPCR検査も、実は温泉から発見された、高熱でも死なない菌の酵素を利用してつくられたものなんです。微生物にはまだわかっていないことがたくさんあり、そこから新しい発見が出てくるのはおもしろいですね」

発酵に関する近年の興味深い話題では、海外でかなり味噌が注目されているということ。ヨーロッパやオーストラリアでは現地で生産するほど人気が出ているそうだ。みそ汁のだしをチキンブロスなどに変えた“ミソスープ”が主に健康志向の人たちに飲まれていたり、まるで“なめろう”のように、タルタルステーキに味噌を和えて生臭みを消すなど料理に活用されたり、海外で味噌と出会う機会が増えたという。

「味噌に関することわざは体にいいことをうたっているものが多く、例えば『みそ汁は朝の毒消し』などありますよね。じゃあその毒って何だろう? と思って研究しました。すると菌の中には粘膜に炎症を起こさせるものがいて、それが毒なんだろうと。ではその悪い菌を消せばいいということで、色々試してみたところ、熟成の長い味噌が毒消しに一番効果がある。つまり正しい製法でつくられた発酵食品は、おいしい上に健康にも良いのではないかという結論に至りました。この詳しい内容は近々シンポジウムで発表する予定です」

金内さんが今後も行っていきたい研究テーマの一つは、食で病気を治すこと。西洋医学ではなかなか治すことのできない病気や、現在まだ治療方法が見つかっていない病気にも、微生物を活用した発酵食品が、その秘めたるパワーを発揮できるかもしれない。「発酵は地球を救う」とは小泉氏の有名な言葉だが、金内さんはその言葉を真摯(しんし)に受け取り、学生たちへと受け継いでいる。

- 宮城大学 食産業学群 教授

金内誠(かなうちまこと)さん - 1971年山形県生まれ。東京農業大学大学院農学研究科博士後期課程修了。博士(生物環境調節学)。カリフォルニア大学デーヴィス校研究員、食品会社勤務を経て、2005年より宮城大学食産業学部(現・食産業学群)の設置にあわせて着任。助手、准教授を経て、2017年より現職。著書に『発酵の教科書』、共著書に『発酵食品学』、『食と微生物の事典』、監修書に『すべてがわかる! 「発酵食品」事典』など。