発酵に関わる食文化や

商品開発、普及、研究を進める

発酵のプロにインタビュー。

生まれたときから麹と共に生きる

〈河内源一郎商店〉の山元正博が、

麹のさらなる可能性に挑む

味噌、醤油、酢、酒など、日本の発酵食品の根幹を支えている「麹」。麹菌は日本の「国菌」に認定されている。そのおおもとをつくっている会社は「種麹屋」または「もやし屋」などといわれ、現在日本で数社しかない貴重な存在だ。麹のなかでも一般に広く使われているのは「黄麹」という種類で、ほかに「黒麹」「白麹」というのもある。黒麹と白麹はクエン酸をつくり、雑菌の繁殖を防ぐ力が強いため、主に高温多湿な九州地方で焼酎などに使われる。

鹿児島県鹿児島市にある〈河内源一郎商店〉は、約100年続く種麹屋の1軒である。会社名の河内源一郎とは、もともと泡盛に使われていた黒麹から焼酎に適した泡盛黒麹菌(学名:アスペルギルス・アワモリ・ヴァル・カワチ)の培養に成功した人物のことで、初代の名前だ。泡盛黒麹菌の発見によって焼酎の品質は飛躍的に高まり、源一郎は“麹の神様”と呼ばれていたという。

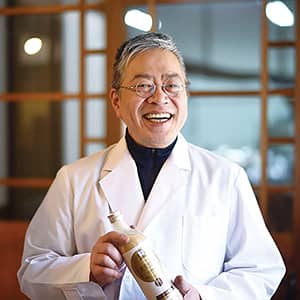

そんな〈河内源一郎商店〉の3代目に生まれ、麹と共にずっと生きてきた山元正博さんに、麹の持つ魅力や可能性、今までとこれからの取り組みについて、話を伺った。

麹の神様と呼ばれた伝説の人物、河内源一郎

まずは〈河内源一郎商店〉の歴史を簡単に紹介する。1883年(明治16年)、広島県で味噌・醤油醸造を営む蔵に長男として生まれた源一郎は、大阪高等工業学校醸造科(現・大阪大学発酵工学科)へ進んだが、蔵が経営難となり、家計を助けるために大蔵省で働くことになった。そこで鹿児島や宮崎、沖縄の醸造蔵を指導する任務を担うことになったのである。

九州地方では、当時焼酎の品質が安定せず、腐らせてしまうことも多かった。その頃の焼酎は日本酒と同じ、黄麹を使ってつくられていた。

おいしい焼酎を安定してつくるにはどうしたらいいか。この地域の暑さが原因ならば、その気候に適した麹はないだろうか、と考えた源一郎は、沖縄の酒である泡盛の麹菌を取り寄せ、来る日も来る日も熱心に研究を続けた。そして3年に及ぶ試行錯誤の末、ついに焼酎に最も適した麹菌の発見に成功。この泡盛黒麹菌は焼酎業界で引っ張りだことなり、九州全土に広まった。

さらに源一郎は研究を続け、泡盛黒麹菌の突然変異による新種を発見。「河内菌白麹」と名付けた。最初は疑心暗鬼だった焼酎蔵も、より品質が向上して香り高くまろやかな味わいになる白麹の良さを次第に理解し、こちらも九州全土に広がっていった。

やがて源一郎は大蔵省を退官して自ら会社を立ち上げ、種麹屋として製造・販売を開始。麹の研究にさらにのめり込み、一層の改良を行った。より品質の高い麹はたちまち評判になり、事業はほどなく軌道に乗ったという。

九州ばかりでなく韓国にも広がり、マッコリの礎を築いた。源一郎の指導なしに、現在のマッコリは存在しなかったと言っても過言ではないほどだ。麹菌に魂を燃やす熱血的研究者であり、麹の世界の飛躍的な発展に貢献した人だった。

敷地内に建立されている「河内源一郎」氏の石碑

河内源一郎の後を継いだ2代目は、娘婿の山元正明だった。彼もまた焼酎の品質向上に尽力し、自動製麹(せいきく)装置を開発。品質の安定した製造は焼酎ブームの引き金にもなり、現在は九州の焼酎メーカーの8割がこの機械を使用しているという。製麹を自動化することで職人の手間を省くというよりも、人の手を介さないことで、熟練の職人以上に質の高い麹をつくることに重点を置いた装置である。河内源一郎を心から尊敬していた山元正明もまた、その名に恥じぬよう必死の努力を重ねた根っからの職人だった。

大きな困難こそ人生最大のチャンスに

偉大なる祖父と父のもとに生まれた3代目の山元正博さん。生まれたときから麹は生活の一部だった。

「朝目が覚めると、親父が釜のボイラーの火をつけて、お米を蒸して、麹箱を運んでいました。小さい頃からずっとそれを見て育ってきたので、麹は当たり前の日常でした」

味噌も醤油も自家製で、味利きに必要な味覚を厳しく育成するために、九州によくある甘い醤油は使わせてもらえなかったという。

「父は私が小さい頃から河内源一郎の自慢ばっかりしていました。お前の爺さんはすごいんだぞ。爺さんがいなかったら焼酎はなかったかもしれないんだぞ、ってね。だからやっぱり影響を受けましたし、祖父のことはすごく尊敬していました。実は河内源一郎は66歳で早くに亡くなっているんです。急死した祖父には後継者がおらず、引き継ぎもなく、残されたのは種麹だけ。カリスマだった祖父からいきなり重いバトンを渡された父は、祖父の偉業を引き継ぐために相当努力したようです」

山元さんもまた、ジェットコースターのような人生を歩んでいる。東京大学農学部に入学し、同大学院を卒業後は〈河内源一郎商店〉に入社、と聞くと順風満帆のようだが、ここからが苦難の連続だった。地道に家業を守り抜きたかった職人気質の父と、積極的に新しいことを取り入れた事業の運営を考える山元さんとで意見がぶつかり、対立の末、解雇されてしまったのだ。さらに父が知人から頼まれて引き継いでいた焼酎メーカー〈錦灘酒造〉の経営が大きく傾き、その経営をいきなり山元さんが担うことになった。

「錦灘酒造は土地もなんの資産もなく、経常赤字1200万円、未払金7000万円でした。お金がないと人間は現実逃避します。酒に溺れるか、夜逃げするか。私は眠くなりました(笑)」

現在、〈河内源一郎商店〉の会社の建つ場所は鹿児島空港の真ん前で、当時は一面の茶畑だった。山元さんは車でそこへ来て、これからどうするか途方に暮れながらぼーっと寝ころんでいたという。

「何かないかな、と空を見上げたら飛行機が飛んでいて、そうか、観光だ、とふと思い立ちました。もしお金があったら焼酎の観光工場をつくろうかと思い、どのくらい建設費がかかり、どのくらい観光客が来て売上が出るのか、ザーッと計算してみました。私は数学が得意なんです。それを30ページの企画書にまとめました。よくもまあこんなときに、度胸が据わっていたものだなと今は思います」

1987年(昭和62年)12月の出来事。もう明日支払うお金もなく、翌年1月末には不渡りだというギリギリの瀬戸際に銀行からの融資がおりたのだった。

土地の購入や銀行の融資など、その後もここには書ききれないほどの胃が痛くなるような難題に次ぐ難題をひとつひとつ乗り越え、そんななかでも偶然の縁に恵まれるようなこともあり、飛行機をぼーっと見上げた空港の前にようやく観光工場焼酎公園〈GEN〉をオープンしたのは1990年(平成2年)の9月のこと。

しかし今度は全く観光客が来なかった。山元さんは本来営業が苦手だったそうだが、全国を回って営業活動をすることに。

「私は自顕流(薩摩地方に伝承された古流剣術)の師範だったので、長髪を後ろで束ね、袴に雪駄履きのスタイルで、北海道から九州まで横断しました。旅行代理店などに営業をかけ、最初は警戒されましたが、変わった奴が来たと結果的におもしろがってもらい、気づいたらお客様がどんどん増えていきました。目標だった年間30万人を突破するほどになりました」

焼酎工場以外にも、地ビールの黎明期に世界中のビールを研究し、本格的なチェコビールを製造する醸造所を立ち上げた。ただビールを売るだけでなく、醸造機器はもちろん建材やインテリアまで現地から本物を輸入し、チェコ村を開設。チェコ政府観光局日本代表にも就任し、チェコの文化を丸ごと発信した。

こうして〈バレル・バレー プラハ&GEN〉にパワーアップした観光施設は、発酵とチェコのテーマパークとなって人気を博した。

どんなときも逃げずにアイデアを巡らす、山元さんの強い志はどこから来るのだろうか。

「結局、金儲けだけが目的だと難関にぶち当たったとき、すぐ砕けてしまう。でも世の役に立てる、人間形成を目標にすると耐えられるんです。土壇場には相当強くなりました。難題が来たときにこそ、自分を磨けるチャンスだと思って肝を据えて挑みます」

ほかのどこにもない、

麹と発酵のホテルを準備中

膨大な借金を返済し、家族を養うために始めた観光事業だったが、山元さんが本当にやりたいことは麹の研究だった。「私は研究者ですから、やっぱり研究開発は楽しくてしょうがないんですよ」と笑顔で話す。

山元さんが大学院を出た当時から、大量にできた焼酎の廃液が海洋投棄されることが問題になっていた。いずれ大きくなる環境問題を予見していた山元さんは、さまざまな処理方法を検討したところ、最後に行き着いたのが麹だった。麹の発酵熱で廃液を乾燥し、飼料化する技術の開発に成功したのだ。焼酎廃液から生まれたこの飼料を食べて育った家畜は肉質がやわらかく味もいいと評判になり、引く手数多になった。

食物の残渣や家畜の糞尿などを、安全で良質な飼料や肥料に変えたり、土壌や水質を改良したり、環境にやさしい循環型農業を推進するなど、麹の力を多方面で役立てるよう、山元さんは常に新しい研究を進めている。そして、現代のようにサスティナブルな暮らしが提唱される以前から、環境汚染や廃棄物、フードロスなどの課題に取り組み、さまざまなかたちで世の中に貢献している。

山元さんの息子、山元文晴さんは心臓外科医として働いていたが、麹の力に魅了され、家業に戻ってきた。文晴さんが父親から茶麹を勧められたとき、最初は疑っていたそうだが、臨床の現場で試してみたところ、効果を目の当たりにし、医療分野での可能性を確信したという。現在は〈河内源一郎商店〉の研究部門である〈源麹研究所〉で、健康、美容などを中心に、麹が身体に及ぼす働きについて研究を行なっている。

麹の力のユニークで不思議なところは“共生”することだという。微生物の動きを見ていると、麹菌だけが活躍するスタンドプレイヤーではなく、ほかの善玉菌をどんどん引き寄せ、みんながコラボレーションして活動することで、結果的に人間にいい影響を及ぼしてくれるというのだ。

「聖徳太子の言葉、和をもって尊しとなす、を体現しているのが麹菌です。争わず平和的で、非常に日本人的な菌だと思っています」

山元さんが最近楽しみにしているのは、2024年に会社敷地内にオープンする〈麹・発酵ホテル〉だ。麹の堆肥で栽培した米や有機野菜、麹の飼料で育った豚や鶏の卵などを使った料理をレストランで提供し、もちろん従来通り自社製のビールや焼酎も用意している。さらに、外部からも講師を招き、麹や発酵に関するさまざまな講座を開く予定だという。数日間滞在して本格的に麹をつくるワークショップなどもできるように計画中だ。ホテルといっても研修所や学校のような機能を備え、麹の魅力を多様なかたちで発信していく。このホテルができることで仲間がもっと増え、新しいアイデアや発見が生まれることを期待している、と山元さんは楽しそうに話す。

「初代、河内源一郎は『河内菌の機能性はこんなものじゃない』と言っていたそうで、麹には、まだまだ秘められた力がたくさんあります。海外からも注目されていますし、引き合いが多くありますが、私は日本の研究者にこそ、麹の研究に真剣に取り組んでもらいたいと思います。もしどなたか一緒にやってくれる方がいたら、ぜひ声をかけてください!」

麹は生活のすべて、という山元さん。山元さんの頭の中にはまだまだやりたいことやアイデアが次々と沸いてくるようで、いつまでも話が尽きない。これからも麹と共に生き、麹の探求は続いていく。

- 河内源一郎商店

山元正博(やまもとまさひろ)さん - 鹿児島県鹿児島市出身。農学博士。株式会社河内源一郎商店 代表取締役。鹿児島県で100年以上続く麹屋の3代目として生まれる。東京大学農学部から同大学院修士課程(農学部応用微生物研究所)修了。卒業後、株式会社河内源一郎商店に入社。1990年に観光工場焼酎公園〈GEN〉を開設。チェコのビールを学び、1995年に誕生させた「霧島高原ビール」は、クラフトビールブームの先駆けとなる。1999年〈源麹研究所〉を設立。食品としてだけでなく、麹を利用した食品残渣の飼料化や畜産に及ぼす効果などの研究を続け、環境大臣賞を受賞している。

河内菌本舗

バレル・バレー プラハ&GEN